話題物流に携わるすべての人々に取り組みが義務化される改正物流効率法。基本方針には、2028年度までの目標として、日本全体のトラック輸送のうち、5割の運行で荷待ち・荷役などの時間を1時間減らし、ドライバー1人当たりでは年間125時間短縮することが掲げられた。

政府はかねてから、荷待ち・荷役時間を2時間以内に削減する取り組みとして、トラック予約受付システムの導入を例示している。トラック予約受付システムを代表するソリューションである「トラック簿」事業を継承したばかりのハコベル(東京都中央区)が果たすべき役割も大きくなるばかりだ。

トラック簿が物流効率化にどんな役割を果たせるのか、ほかの予約受付システムとはどこが違うのか、また、トラック予約受付システムの課題と、その解決にどう取り組むべきなのか、改正法への準備が求められる今こそ、あらためて検証することが必要だろう。

法改正で急がれる、荷待ち・荷役効率化取り組みの成果

法改正で急がれる、荷待ち・荷役効率化取り組みの成果

トラック簿が物流効率化でその機能を発揮するのは、バースの「受付」領域と、「受付」に「予約」の機能を加えた領域での業務改善である。

荷待ち時間が長時間に及ぶ原因の1つに、紙記入で到着受付を管理しているために、到着状況が把握しづらい施設運用があげられる。また、到着した順、早い者順での受付によって、後ろの車両の待ち時間が長引くような運用も、荷待ちが長引く要因だ。

トラック簿の受付機能は、受付時間や待機台数、バースの作業状況をドライバーと施設側が共有できるとともに、紙への記入作業も必要とせず、スマホでの遠隔受付登録が可能なオプション機能も活用できる。さらに予約の機能を付加すれば、到着時間をあらかじめ調整することで無駄な待機時間を削減し、ただひたすら順番を待つだけの時間も取られない。また、施設側でも到着時間をコントロールすることで車両の集中を回避し、予約時間に基づいた荷役準備が可能となる。ドライバーの到着を迅速に共有し、バースごとの状況に合わせた呼び出しや誘導の効率化によって施設滞留時間を短縮し、荷待ち・荷役時間削減が可能だ。

また、トラック簿によるバース受付を運用すれば、受付、荷待ち、荷役、退場の時間などのより正確なデータ取得や、集計、報告業務の簡略化など事務作業改善への効果も大きい。特定荷主に求められる、待機時間・荷役時間ごとの正確な記録に基づいた中長期計画や定期報告でも、バース管理のデジタル化でサポートする。

まずは導入できる環境作りが、成長率ナンバーワンの原動力に

まずは導入できる環境作りが、成長率ナンバーワンの原動力に

では、ほかのトラック予約受付システムとトラック簿の違いとはなんだろう。

▲トラック簿事業部事業部長 平野将樹氏

ハコベルトラック簿事業部の事業部長である平野将樹氏は、「契約期間を1か月から、お試し感覚で導入できるハードルの低さと、ユーザーのニーズに寄り添ったカスタマイズ性が優れていること」がトラック簿の優位性だと語る。

システムベンダーにとって、できるだけ長い期間にわたって安定した収益を確保したいと考えるのは当然であり、他社サービスでは概ね1年間縛りの契約がほとんどであるが、トラック簿がこだわるのは、まずは利用者が導入しやすい環境作りである。トラック簿の継続利用ではなく、各社の課題に最適なシステムを検討することこそが重要であり、より相性の良いシステムへの移行も否定していない。それでも、「導入者の継続利用率は極めて高い。トライアルから通常契約への移行時期においても、解約者は片手で数えられるほどにとどまっている」(平野氏)と、実際に利用した企業からの評価の高さ、満足度の高さこそがトラック簿の強みだとする。

また、カスタマーサクセスチームのフォロー体制で、利用者ごとの悩みや要望に対応する操作者目線での細やかなカスタマイズ対応も、満足度の高さにつながっているのではと分析する。システムの「型」に使い方をはめ込むのではなく、まず利用者にとっての使いやすさを起点としてカスタマイズに対応する柔軟性こそが、他のシステムとの大きな違いだ。「利用者の要望に対して、できないという回答は用意していない。なんらかの解決策、最適解を一緒になって検討することが、信頼して使用できるサービス提供に結実している」(平野氏)のだと言う。

トラック予約サービスの導入拠点数シェアでは33%で首位に肉迫する業界2位。数々の大手企業に導入されて効率化の取り組みに貢献しているトラック簿だが、その成長率で3年連続業界ナンバーワンの実績を残していることは特に特筆すべきだろう。機能だけでは差別化が難しいトラック予約受付システムの中から、“選ばれる”ソリューションとなっており、企業の複数拠点への横展開や、近隣の別企業同士が、地域単位での混雑緩和で導入を検討するケースも増えているという。

「トラック予約受付システムは効率化の万能薬ではない」の真意

「トラック予約受付システムは効率化の万能薬ではない」の真意

その一方で、トラック予約受付システムによる効率化の効果を疑問視する声もある。平野氏は、「トラック予約受付システムは効率化の万能薬ではない」と言い、トラック予約受付システム導入の目的を正しく認識し、持続的な物流の構築に向けてトラック簿が改善できる領域と、それだけでは改善できない領域をしっかりと見極めることが重要と語る。

そもそも能力を超えた物量の処理や、対応する人員・バースの不足、バラ積み・バラ下ろしなどの荷役作業に起因する荷待ち荷役時間の長時間化には、サプライチェーン全体での運用計画見直しが必要である。トラック予約受付システムに対して「思うように導入効果が出ない」といった利用者の声、課題として提起されるものは、トラック予約受付システムの導入自体をゴールに据えたり、ただバースのデータを集めるだけで、その分析や改善に向けた取り組みができていないことも要因ではないかと、平野氏は指摘する。

物流DX(デジタルトランスフォーメーション)において万能の課題解決パッケージなど存在せず、それぞれの課題を因数分解して解決すべき自社課題の対応策を見極めることが必要である。今後、特定荷主には物流統括管理者を選任する義務が課され、リードタイムや発注量の見直しなど、調達・製造・保管・販売から消費者に届くまでのサプライチェーン見直しが必要となるなか、トラック簿の機能を基盤として、その機能を正しく効率化に反映し、物流戦略で成果を上げる企業は、確実に増えていくことだろう。

ハコベルとトラック簿が一体となり、さらに広がるSC最適化

ハコベルとトラック簿が一体となり、さらに広がるSC最適化

▲代表取締役社長CEO 狭間健志氏

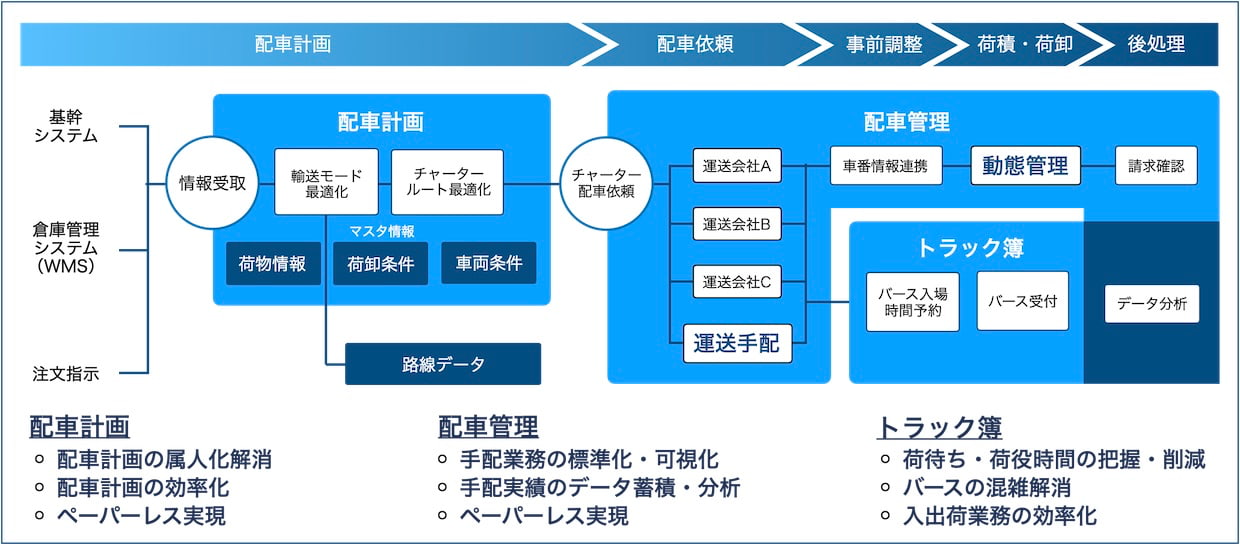

ハコベル社によるトラック簿の事業継承は、物流事業を取り巻く変化として大きな話題を集めた。代表取締役社長CEOの狭間健志氏は、事業継承の理由について、トラックのマッチングサービス、荷主向けの配車計画・配車管理サービスを提供してきたハコベルのソリューションとトラック簿の親和性が高く、物流のより広い領域での課題解決に貢献できることをあげる。また、「将来的な業界利益を目指す事業風土が共通していることも大きな要素」(狭間氏)と語る。

事業領域の拡大は「ユーザーの囲い込み」が狙いではない。「ビュッフェのように、ユーザーが必要な部分だけを選んでそれぞれの課題解決へ利用してもらいたい」(狭間氏)と、課題を認識した各事業者それぞれの自主的取り組みを後押しし、広げることが目標だ。

これまで、ハコベル社の基幹サービスである「ハコベル運送手配」は輸送計画や車両手配などの運送領域を担い、別会社が運営していたトラック簿は荷役作業や保管などバースと倉庫領域の効率化を担ってきた。今回、ハコベルのDXソリューションにトラック簿が加わることで、配車領域と荷役領域の業務内容や物理的な距離の隔たりを解消し、より広い範囲でのオペレーション効率化が期待できる。

運送事業者と緊密に連携するハコベルだけに、トラック輸送から見た各施設ごとの評価を、施設運用改善に取り入れることなども想定できるだろう。運送と倉庫の連携をサプライチェーン全体の改善に広げ、情報入力やバース管理の工数削減や、1運行あたりの荷待ち・荷役時間の把握や運行情報の紐付け、さらにはWMS(倉庫管理システム)や基幹システムとの連動などサプライチェーン全体を見据えた、運送と倉庫の連携強化が期待される。

平野氏は、「トラック簿が完成することはない」と語る。それは、今後も効率化の領域と可能性を広げながら、進化と成長を続けていくことを意味しているのだ。