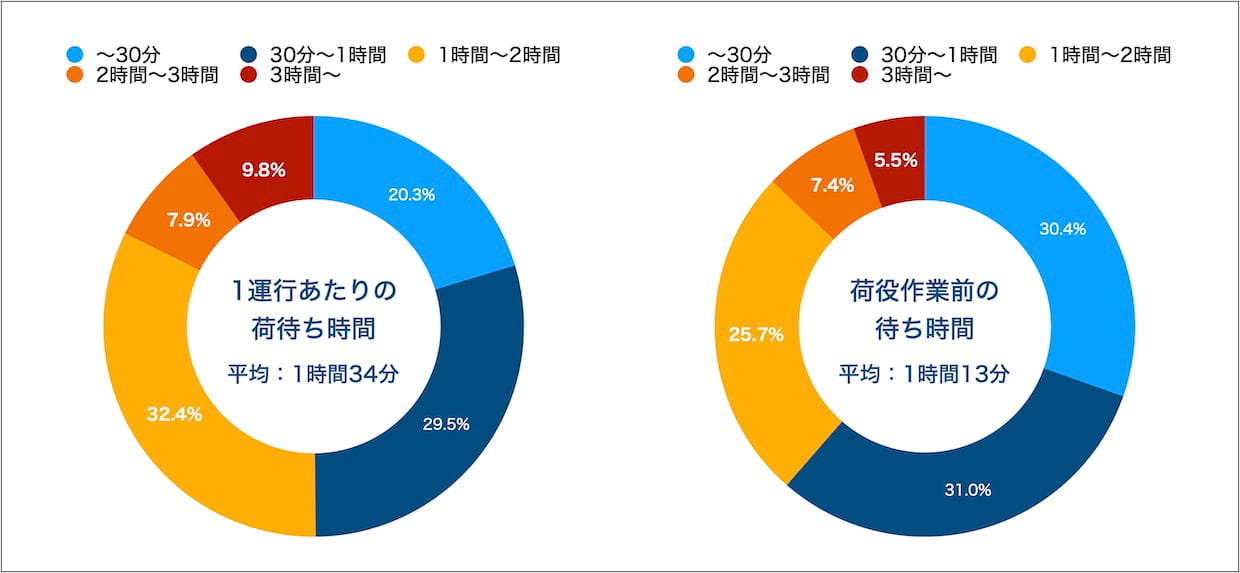

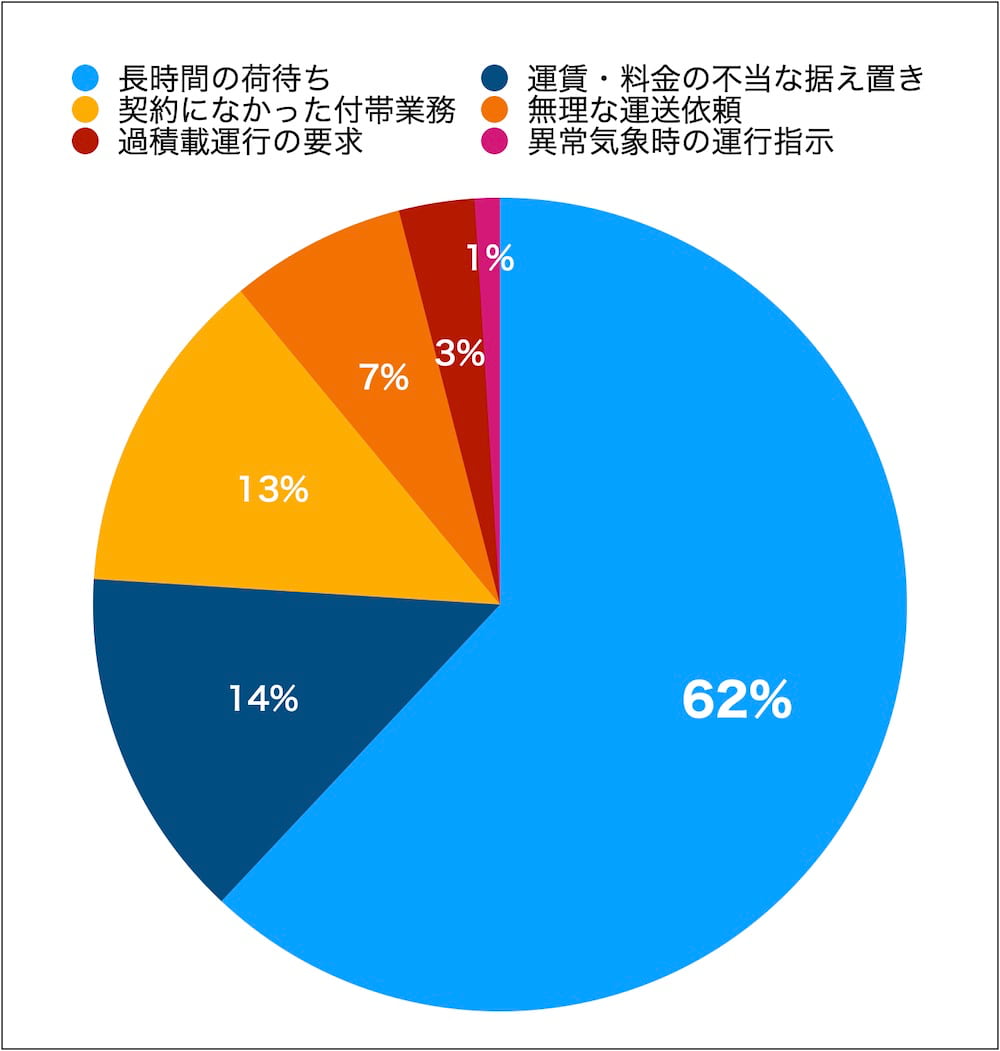

話題2024年、改正改善基準告示でトラック運転手の労働時間の上限が定められたことにより、あらためてトラック運転手にとって非生産的な荷待ち・荷役時間を削減することが、物流革新の主要なテーマとなった。

ことしの物流効率化法改正では、荷待ち・荷役時間を2時間以内とするために、28年度までに日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役などの時間を1時間減らし、ドライバー1人当たりでは年間125時間短縮する基本方針が掲げられ、さらなる取り組み強化を促している。

政府はかねてより、荷待ち・荷役時間削減に効果的なツールとしてトラック予約受付システムを例示してきた。まさに国のお墨付きを得たツールと言えるわけだが、経済産業省、国土交通省、農林水産省の3省が昨年4月に公表した「荷主事業者の物流情報の把握状況等に関する実態調査結果」では、トラック予約受付システムを導入している荷主事業者は7%、このうち、すべての拠点に導入している荷主事業者は1%に過ぎないと発表されており、社会的な要請にも関わらず、期待するほどには普及が進まない状況も見受けられる。

トラック予約受付システム普及への道のり、その現状と課題は

トラック予約受付システム普及への道のり、その現状と課題は

導入コストは普及のボトルネックではあるが、国や都道府県による効率化、環境対策の補助事業などでは、トラック予約受付システムが対象に含まれるものも多く、社会的な効率化推進を追い風とした状況の改善も見込めるだろう。

運用面での課題についてはどうか。「第11回 持続可能な物流の実現に向けた検討会」(23年6月)での各種事業者へのヒアリングでは、「中小企業では初期費用が大きい」(運輸業、郵便業)、「バース予約システムを入れて、それで満足してしまっているというケースは多い。システム自体にも各社で差異があるのも問題」(製造業)、「荷待ち時間削減に関して、総入庫量、入庫相手数などにもよるが、トラック予約受付システム等により改善している例が多い。ただし、望む時間枠がとれないことによるドライバーの不満、長距離便等で到着が遅れた場合の処理など、 運用上の課題がある」(日本冷蔵倉庫協会)、「バース予約システムの導入を計画に入れたとしても様々なシステムが乱立するとかえって運送業者が困る結果になる」(製造業)などの課題が浮き彫りとなっている。

また、近畿運輸局によるトラック予約受付システムの検証(20年度)では、非効率な荷役での使用率低下や、「元請け事業者から下請け事業者への指示の遅さで前日予約ができない」「メーカーの当日積み込みの終了時間が読めないため、予約時間が見えずシステムを利用できない」「予約をしなくても待ち時間がなくバースに接車できる時間帯がある」「予約をしても、混雑時間帯では待ち時間が生じる場合がある」などの事例から、使用率の低さや非効率な現場環境によって、システムの効果が限定的な状況を指摘している。

システム導入、データ蓄積が、効率化のゴールではない

システム導入、データ蓄積が、効率化のゴールではない

トラック予約受付システムのベンダーは、こうした利用者から提起される課題の中には、システムの仕様ではなく、正しい目標設定による運用ができていないことに起因するものも多いと指摘する。

代表的なトラック予約受付システム、トラック簿を展開するハコベルは、「トラック予約受付システムは物流効率化の万能薬ではない」と語る。また同じくLogiPullを提供するシーイーシーも「トラック予約受付システムだけでは荷待ち・荷役2時間以内ルールには対応できない」とする。

これらは、システムベンダー自身による自己否定のようにも聞こえるが、決してそうではない。トラックドライバーの労働環境改善という目標に向けて、トラック予約受付システムで効率化できる領域と効率化できない領域を見極め、持続的な物流維持のための全体最適への取り組みと、そのためのシステムの効果的運用を促す、システムベンダーからの“真摯な提言”と捉えるべきだ。

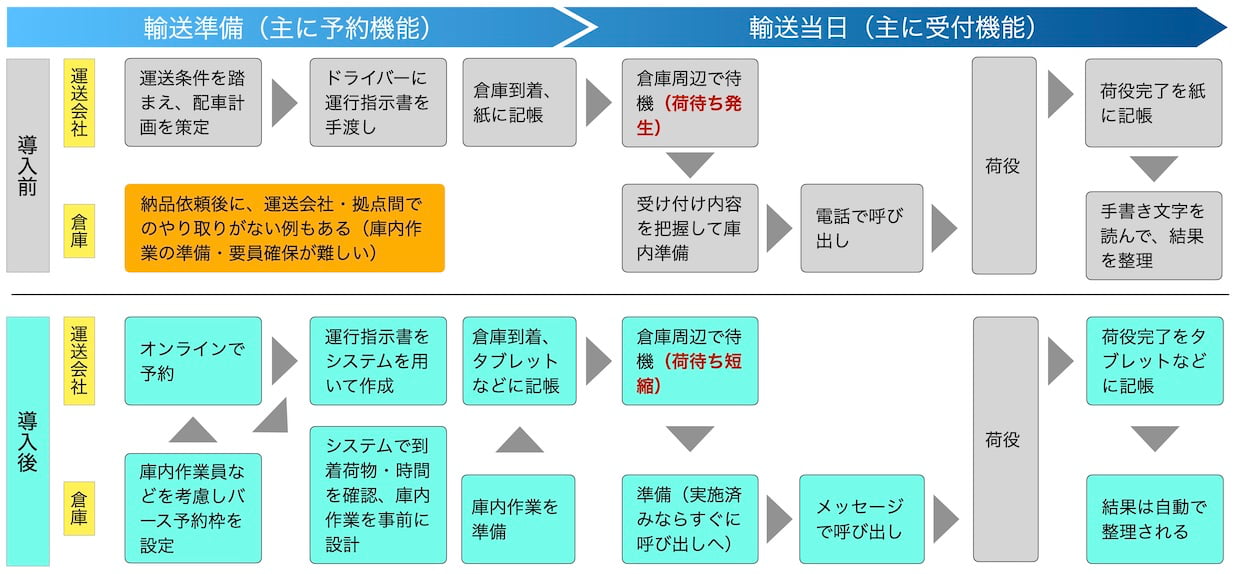

トラック予約受付システムで効率化できる領域とは、来場時間の予約・事前調整などで無駄な待機時間を削減、車両の集中を分散化することだ。受付システムのデジタル化で生産性の高いバース運用を実現し、ドライバーの業務負荷、管理事務作業の削減やバース運用データ管理など、トラック予約受付システムが効率化できる領域は多岐にわたる。

その一方、確かにトラック予約受付システムだけでは改善できないバース課題もある。処理能力を超えた物量や、それに対応する人員やバースの不足、バラ積み・下ろし荷役の改善などは、サプライチェーン(SC)の運用全体で見直すべき課題であり、トラック予約受付システムだけで効率化できる領域ではない。トラック予約受付システム基点で改善の取り組みを模索、継続していくことこそが必要なのである。施設を利用する車両台数、貨物量、バース数とその運用状況から課題に応じて必要なツールを併用することが、トラック予約受付システムでの検証から最適解として導かれることもあるだろう。

希望の予約時間が取れないのは、そもそもバースのキャパシティ自体が足りないのかもしれない。あるいは、とりあえず仮予約で埋めてしまうような不適切な利用が原因かもわからない。まずは、あるべき改善に向けて、各課題の分析から適切な対処法で運用効果を上げる積み重ねこそ、トラック予約受付システムの機能が生かされる領域である。

トラック予約受付システムの導入は効率化のゴールではないし、効率化の正解はトラック予約受付システム導入だけではない。しかし全体最適化の正解に導くためのもっとも有用性のあるツールがトラック予約受付システムであるということを、システムベンダーは提言しているのである。

サプライチェーンの重要なつなぎ目、バースからの物流再構築

サプライチェーンの重要なつなぎ目、バースからの物流再構築

トラック予約受付システムが、SC全体の最適化に貢献するのは、輸送と倉庫をつなぐバース部分で機能を発揮することにある。庫内領域では、自動化機器の導入など積極的な効率化投資も進んでいるが、運送領域とのデジタル連携が進まないために、SC全体をつなぐ効率化に至っていない。つなぎ目であるバース領域から物流を見つめ直すことは、各現場を巡るトラック運転手の働き方を見直すこと、運送と保管・加工など連携する工程効率化のスタートラインとなる。運送と倉庫のつなぎ目としてのバース現場から抽出されるデータを有効活用することから、SC全体での最適化を見渡すこともできる。

改正法の施行においては、ただトラック予約受付システムを導入するだけではなく、実際に荷待ち時間の短縮につながるような“効果的な活用”を行うことが発着荷主や倉庫など貨物自動車関連事業者に求められることになるだろう。入退場管理、検品、荷役、荷捌きや人員配置などの作業現場や、配車システムや動態管理などの運送現場、さらには荷姿、リードタイム、発注量の見直しなど調達・生産領域までの多様な現場課題を検証し、全体最適化に導く基点として、トラック予約受付システムの効果的な活用が求められているのである。

改正法施行が後押しする、荷待ち時間の算定・管理デジタル化

改正法施行が後押しする、荷待ち時間の算定・管理デジタル化

改正法の施行によって、荷待ち時間と荷役時間それぞれの算定、さらに、荷主や施設都合の荷待ちとドライバー都合の荷待ちを切り分けた荷待ち時間算定など、より厳密に把握することが必要になる。荷待ち時間の算定基準が車両の到着時間指定の有無で変わることも、トラック予約受付システムの活用を後押しするだろう。荷主としては、未調整の早着や順番待ちによる荷待ち時間削減、トラック・物流Gメンの監視体制強化に備えるためにも、トラック予約受付システムによる到着時間指示、バース状況の把握をデジタル管理することが必須となり、システムの普及やドライバーの実利用が増えるきっかけとなるかもしれない。

ただ、規制的措置への対応としてデータ収集ばかりを重視する運用が、効率化の足をすくいかねないことには留意すべきだろう。本来、バース現場のデータ蓄積は、データ分析による課題改善のために活用すべきものであり、法令対応はあくまでもその結果として派生するものだ。法令ばかりに気を取られて、ドライバーの適正な働き方に応じた標準的運賃や荷役料、待機料の適正収受につなげるという物流維持の最終目標を見誤っては、その場しのぎの対策となってしまう。目前の効率化よりも、中長期的な改善の基盤作りこそが必要な戦略もあるだろう。大切なのは物流インフラ維持に向けてのゴールがぶれないことである。

人をつなぐ基点として、機能最大化する運用努力が必要

人をつなぐ基点として、機能最大化する運用努力が必要

トラック予約受付システムの機能を最大限発揮するには、SCのつなぎ目だけではなく、発着荷主、運送事業者、ドライバー、倉庫など、バースがつなぐ関係者同士がともに改善を協議していく基点となることも理解して活用しなければならない。

ただマニュアルを関係者に丸投げするだけではなく、関係者間の調整でシステムの意義や操作方法などを丁寧に共有しておくなどの連携、運用ルールの事前協議、導入後の効果検証や運用状況の確認は不可欠であり、ドライバーが正しい操作法を理解、ストレスなく利用できることも効果的運用の大切な要素だ。

納品時間が被る発荷主企業には時間帯をずらすよう呼びかけるなど、デジタルだけではなく地道なコミュニケーションによってバース使用の見直しや運用率を上げる取り組みも必要だろう。今後はCLO(物流統括管理者)間の連携で施設の効果的な運用方法が協議され、物流維持を目的とした物流スキーム再検討などにつながることも期待したい。

システムの勢力図に影響およぼすCLO体制での物流構築

システムの勢力図に影響およぼすCLO体制での物流構築

多数のトラック予約受付システムがしのぎを削る現状を、普及のボトルネックとする声もある。今後、その状況も変化するのだろうか。

多様なシステムがあることで、対応するトラックドライバーにとっては煩雑な使い分けが強いられている現状は確かにあるだろう。それでも、受付・予約システムがあるのと無いのとでは待機時間が大きく違うなどを体感できるようになれば、積極的な利用も増えてくるのではないだろうか。トラック事業者には用意された予約システムを活用することも努力義務となるだけに、使用率向上に協力して、使いやすいサービスに成長させるという視点も必要だろう。

トラック予約受付システムでは利用者数の多さが使いやすさにも直結するだけに、互いに競争することでそれぞれの機能を磨く状況は続くと思われる。今後の差別化のポイントとなる要素の1つは、基幹システムや庫内運用システムなどの施設内、デジタコ、配車システムなどの配送との連携拡大など、サプライチェーンにおける全体最適に向けた“連携力の優位性”ではないだろうか。また運用が拡大するほど、物流現場、SCごとの多様な課題への柔軟な対応力がますます重視されていくのは間違いない。

ユーザーとしては実際に多様なツールに触れて、本当に使いやすいサービスを見極めてフィードバックしていくことから、ユーザーが選ぶシステムへと収斂される未来も予想される一方、業界ごとの特性に特化したツールの優位性が評価されるかもしれない。今後、CLOが主導すべきサプライチェーンの見直しなど、バース領域だけではない俯瞰的なロジスティクス戦略が、トラック予約受付システムの覇権争いを大きく左右するのではないだろうか。