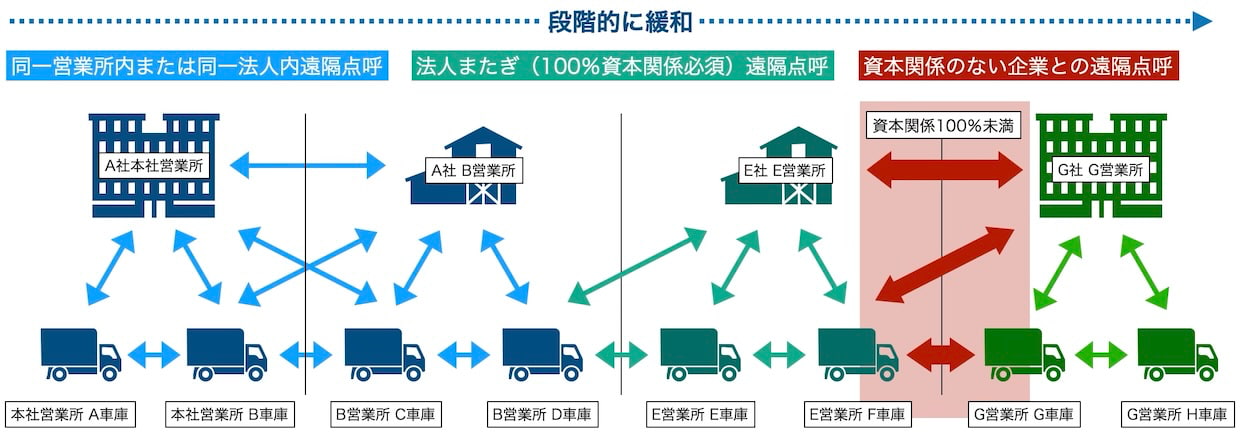

話題運行管理者の人材不足を背景に制度化され、2021年から運用が始まった「同一事業者内での遠隔点呼」。この制度をさらに一歩進め、異なる事業者間での遠隔点呼、いわゆる「事業者間遠隔点呼」が、このたびの改正告示により実施可能となった。もっとも、「事業者をまたぐ」とはいえ、遠隔点呼を実施できるのは、あくまで「一般貨物運送事業者なら一般貨物運送事業者」といった、同一種別の事業者間に限られる。本稿では、今回の制度改正により解禁された事業者間遠隔点呼について、その要件や順守事項を整理する。

▲遠隔点呼のイメージ(出所:テレニシ)

「同一事業者内」から「事業者間」に拡大

「同一事業者内」から「事業者間」に拡大

運行管理者の人材不足が深刻化するなか、トラック運送業界では、遠隔点呼を可能とする規制緩和の要望が高まっていた。これを受け、国土交通省は2021年に、同一事業者内(完全子会社を含む)での遠隔点呼を正式に運用開始。さらにその後、異なる事業者間での点呼を可能とする事業者間遠隔点呼の先行実施にも踏み切った。

この先行実施はことし1月末時点で累計2万3329回に達し、大きなトラブルも報告されなかったことから、「運行管理高度化ワーキンググループ」では制度化に向けた検討を本格化。ついに今回の改正告示を機に、正式運用が開始される運びとなった。

国交省はこの制度について、「点呼は輸送の安全を担保する運行管理の根幹であり、その確実性を損なってはならない」とした上で、事業者間遠隔点呼においては「高度な機器を活用し、記録を確実に残すことで、従来の対面点呼と同等の信頼性を確保する必要がある」としている。

なお、「事業者間での点呼」とはいえ、実施可能なのは同一種別の事業者間に限られており、たとえば一般貨物運送事業者が他業種の運転者に点呼を行うことはできない。また、点呼違反や記録不備などがあった場合の行政処分は、個別の事例に応じて受託営業所または委託営業所が対象となることが明記されている。

同一事業者内遠隔点呼の要件を準用

同一事業者内遠隔点呼の要件を準用

告示改正では、受委託の主な要件として、新たに「受委託の許可は営業所単位で行うこと」や「受託事業者は委託事業者と同一の事業及び種別であること」が挙げられた。

さらに、その順守事項としては、事業者間遠隔点呼を受ける運転者等に係る個人情報の取扱いについて委託事業者及び受託事業者双方で同意を得ること▽当該個人情報が第三者へ漏洩しないよう厳正に取り扱うこと▽事業者間遠隔点呼を行う運行管理者等と当該事業者間遠隔点呼を受ける運転者等が属する営業所間において、あらかじめ連絡先を共有し、常時連絡できる体制を整えること▽委託事業者は、受託事業者に対し、事業者間遠隔点呼が適切に行われているか定期的に調査すること▽当該調査により是正すべき事項が明らかとなった場合は、受託事業者に必要な事項を申し入れるなど適切に業務管理をすること▽受託事業者は、委託事業者が行う調査及び業務管理について協力すること──が新たに定められた。管理の受委託期間は5年間だ。

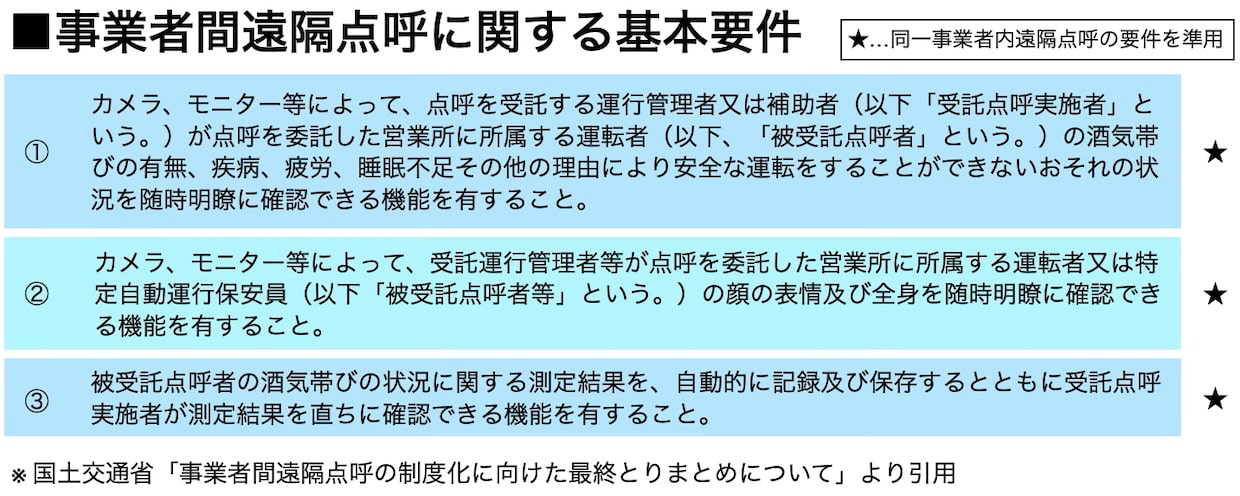

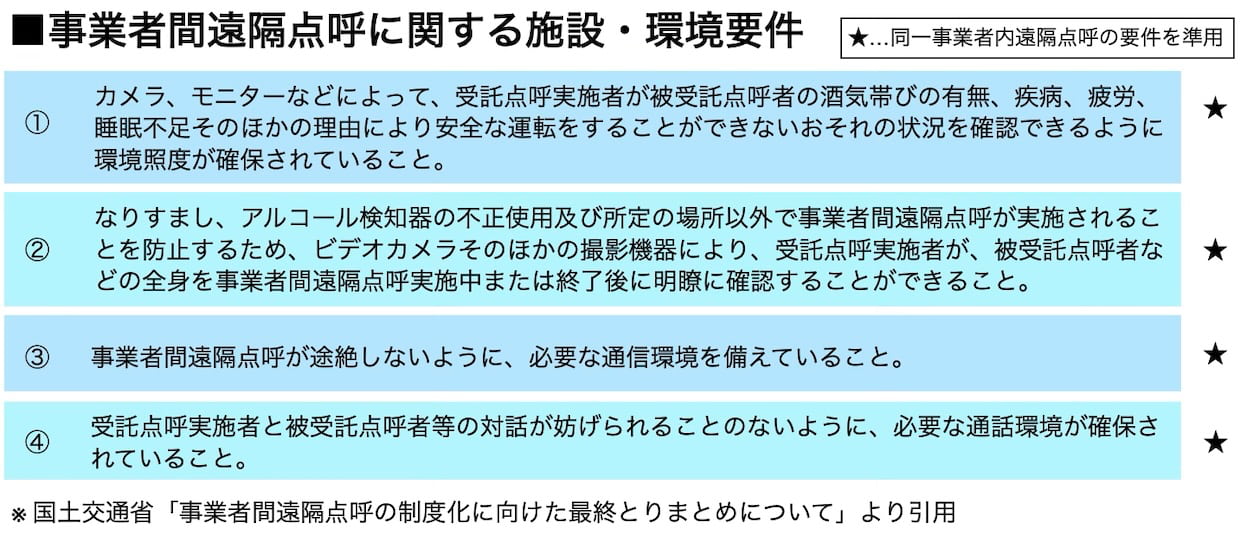

事業者間遠隔点呼の導入にあたっては、同一事業者内遠隔点呼の要件が基本的に準用される。具体的には、次の4点が求められている。

(1)基本要件

(2)なりすまし防止策の確保

(3)運行管理者が確認すべき情報の表示

(4)点呼結果の記録および機器故障時の対応

これらはすべて、既存の同一事業者内遠隔点呼で使用されている機器・システムに準じており、同一の設備をそのまま活用できる点が特徴だ。また、点呼を実施する施設・環境の要件についても、同様に準用される。

運用上の順守事項については、次のような取り決めがある。

まず、実施に際しては「管理受委託許可申請書」の提出が必須であり、あわせて「受委託契約書の写し」「管理報酬や実施方法の細目を記載した書面」も必要となる。

運行管理者に関する順守事項、非常時の対応、情報共有に関する項目も同様に準用されるが、特に情報共有に関する項目では、「事前に受託・委託営業所間の連絡体制を構築し、常時連絡可能とすること」が新たに求められている。

そのほかの規定としては、「月1回程度の対面または音声等による直接のやり取り」や、「委託営業所が受託営業所に対し、適切な点呼が行われているかを定期的に確認し、是正が必要な場合には申し入れを行うこと」などが盛り込まれている。

また、ドライバーの健康状態を適切に把握することを目的に、「事業者間遠隔点呼又は業務前自動点呼のみを長期間受ける運転者等に対して、当該運転者等が属する営業所の運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者は、当該運転者等の体温、血圧等を把握することや、1か月に1回以上、当該運転者等と対面で会話をすることなど、適切な健康状態の把握手段等について明確化すべく、解釈運用通達について所要の改正」を実施した。

成功のカギは事前協議と責任の明確化

成功のカギは事前協議と責任の明確化

このように、事業者間遠隔点呼は制度上、既存の同一事業者内遠隔点呼の延長線上で運用可能な設計となっているため、すでに制度を導入している事業者にとっては、機器や運用の移行は比較的スムーズであると考えられる。

一方で、運用にあたっての最大のポイントは、委託側と受託側の間での事前協議の徹底にある。点呼の実施手順や記録方法などのルールを事前にすり合わせておかないと、誤解や対応の齟齬(そご)が生じる可能性がある。また、万が一の事故発生時に、点呼の瑕疵(かし)による責任がどちらにあるのかを明確にしておくことも、トラブル防止の観点から重要だ。