話題国土交通省は4月30日付の改正告示で、業務前自動点呼や同一事業者の枠を超えた事業者間遠隔点呼を法令上「対面点呼と同等」と位置付け、有効な点呼手法として解禁。貨物軽自動車運送事業者の安全管理者も遠隔点呼や自動点呼が実施可能となった。非対面の点呼手法を拡充する今回の告示改正は、トラック運送事業者からおおむね歓迎されている。早朝・深夜の点呼など、これまで運行管理者とドライバーの双方に大きな負担を強いていた物理的・時間的制約が緩和されるためだ。

本特集では、近年相次いで打ち出されている制度改革の背景、具体的な内容、期待される効果など、トラック運送業における運行管理業務が大きな転換期を迎えている現状を報告する。

業務負荷が大きい「対面点呼」

業務負荷が大きい「対面点呼」

トラック運送業では、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づき、ドライバーを対象にした乗務前後での「点呼」が義務付けられている。その目的は輸送の安全確保だ。とりわけ乗務前点呼は、運行開始前にドライバーの健康状態や車両の安全性を確認し、事故を未然に防ぐための極めて重要なプロセスと位置付けられている。これら法令において、点呼は原則として対面で実施することが求められてきた。

対面での点呼を基本としているのはほかでもない。視覚や音声を通じてドライバーの状態を直接確認するためだ。運行管理者は、アルコール検知器での酒気帯びの確認のみならず、顔色、声の調子、挙動などの非言語的な情報からもドライバーの健康状態や情緒の異常を察知する必要がある。また、運行に関する指示や注意点を口頭で直接伝えることで、ドライバーとの双方向でのコミュニケーションが可能になり、情報の正確な伝達と理解が深まる。こうしたやり取りを通じて、ドライバーの安全意識も向上する。

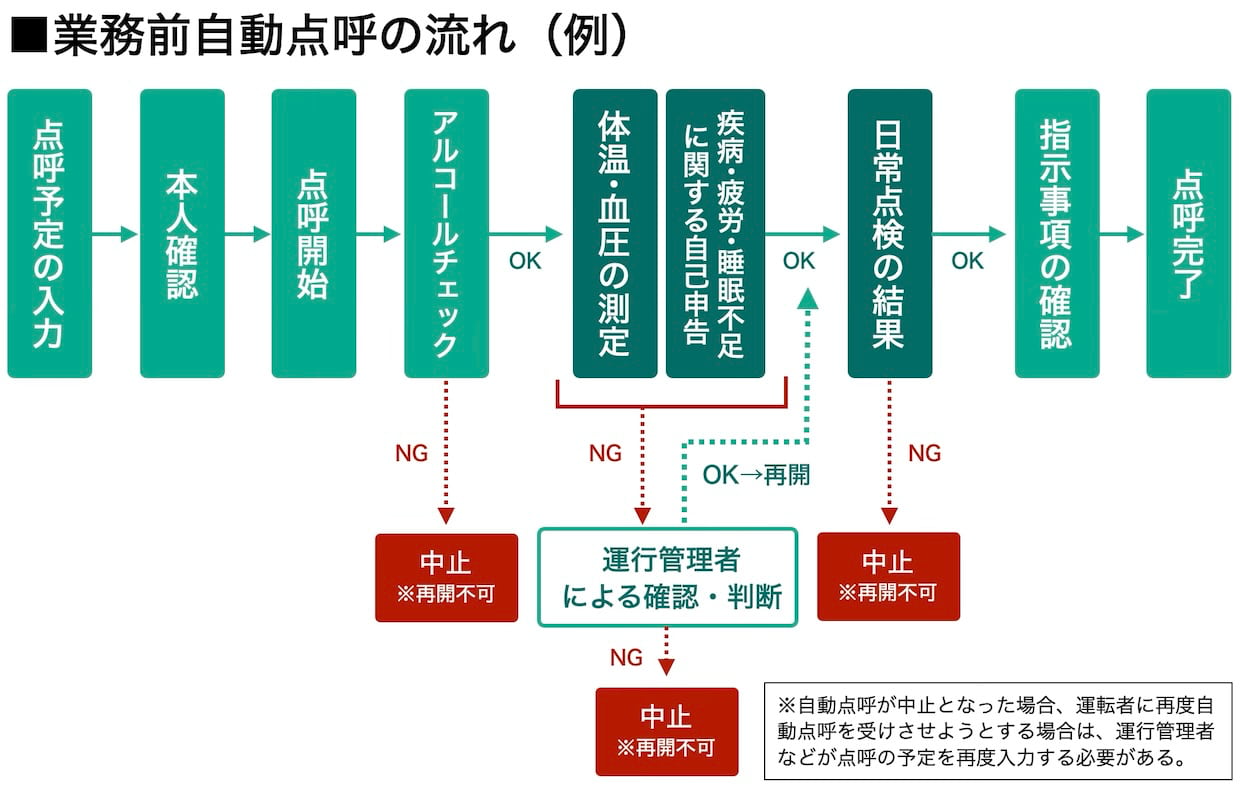

乗務前点呼では、ドライバーの健康状態や疲労・睡眠不足の有無、日常点検の実施状況、車両の不具合の有無、さらには道路状況や気象条件など、幅広い項目を確認しなければならない。運行管理者には、これら内容を記録し、1年間保存する義務がある。点呼は単なる形式的な手続きではなく、安全運行を支えるための法的かつ実務的な要請であると言えるだろう。

(イメージ)

もっとも、これまでの対面点呼には業務上の課題も少なくなかった。例えば、早朝や深夜の運行が多い営業所では、ドライバーや運行管理者の時間的な拘束が増え、業務負担が大きくなるという課題があった。また、運行管理者のいる営業所と車庫が離れている場合などに、点呼のためだけに営業所に立ち寄らなければならず、時間や燃料のロスにつながる。点呼が日常的に繰り返されることで「形式化」が進み、確認作業そのものが形骸化してしまうリスクがあることも指摘されてきた。

「運行管理」改革に乗り出した国交省

「運行管理」改革に乗り出した国交省

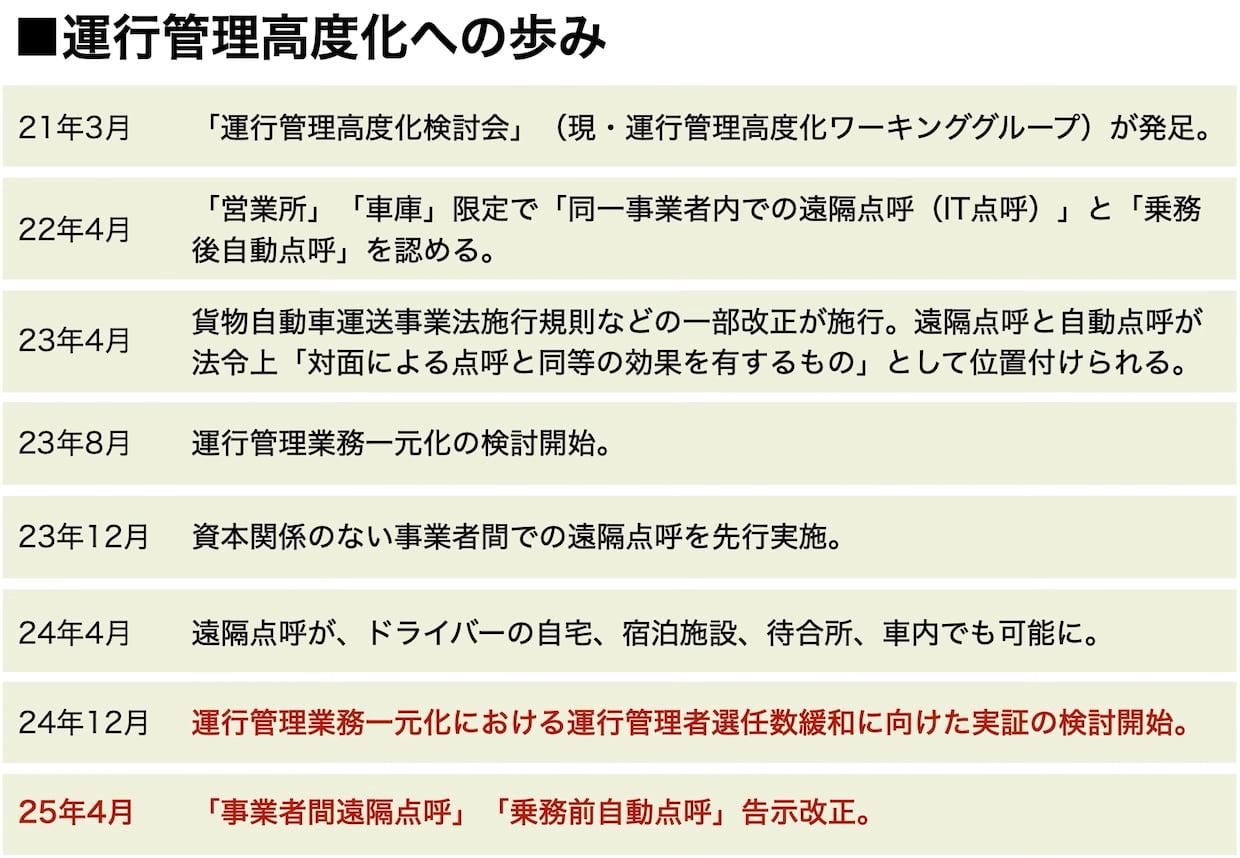

このようにトラック運送事業者にとって大きな負荷となっていた対面点呼を中心とした従来の運行管理業務を効率化するため、国土交通省は制度改革に乗り出した。2021年3月に有識者メンバーらで構成する「運行管理高度化検討会」(現・運行管理高度化ワーキンググループ=WG)を発足し、ICTの活用を前提とした効率的な運行管理業務の仕組みづくりを開始した。

WGでの議論や実証実験などを経て、まず、22年4月に「営業所や車庫」に限定するかたちでの「同一事業者内での遠隔点呼」と「乗務後自動点呼」が認められた。23年4月には、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部改正が施行され、遠隔点呼および自動点呼が法令上「対面による点呼と同等の効果を有するもの」として明確に位置付けられた。遠隔点呼と自動点呼の法的根拠が強化されたことで、より多くの事業者が導入しやすい環境が整った。

さらに、24年4月に実施された制度改正では、これまで営業所や車庫など一定の設備が整った拠点に限定されていた遠隔点呼が、ドライバーの自宅、宿泊施設、待合所、さらには車内においても可能となった。これにより、ドライバーが点呼のためだけに営業所に立ち寄る必要がなくなった。

監視カメラに関する要件も緩和され、固定式のカメラだけでなく、動画撮影が可能なデバイス(クラウド型ドライブレコーダー、ウェブカメラ付きノートPC、スマートフォン、タブレットなど)での代用が認められたことで、中小事業者でも比較的容易に遠隔点呼システムを導入できるようになった。

乗務前自動点呼の本格運用スタート

乗務前自動点呼の本格運用スタート

そして、ことしの4月30日、「同一事業者内での遠隔点呼」や「乗務後自動点呼」に次ぐ緩和措置として、トラック運送事業者から早期実現が期待されてきた「事業者間遠隔点呼」や「乗務前自動点呼」が正式に解禁となった。

そもそも「事業者間遠隔点呼」や「乗務前自動点呼」が求められてきた背景には、深刻な人手不足と業務効率化の必要性がある。運行管理者の確保は年々難しくなっており、特に夜間や早朝の点呼対応に苦慮する事業者は少なくなかった。加えて、点呼は全ドライバーに対し毎日2回実施する必要があり、出先の車庫や小規模営業所では非効率な人員配置やコスト負担が生じていた。今回、「事業者間遠隔点呼」や「乗務前自動点呼」が可能になったことで、トラック運送事業者の点呼業務の負荷はさらに軽減されることが期待されている。

<関連記事>

事業者間遠隔点呼の要件整理

<関連記事>

業務前自動点呼の要件整理

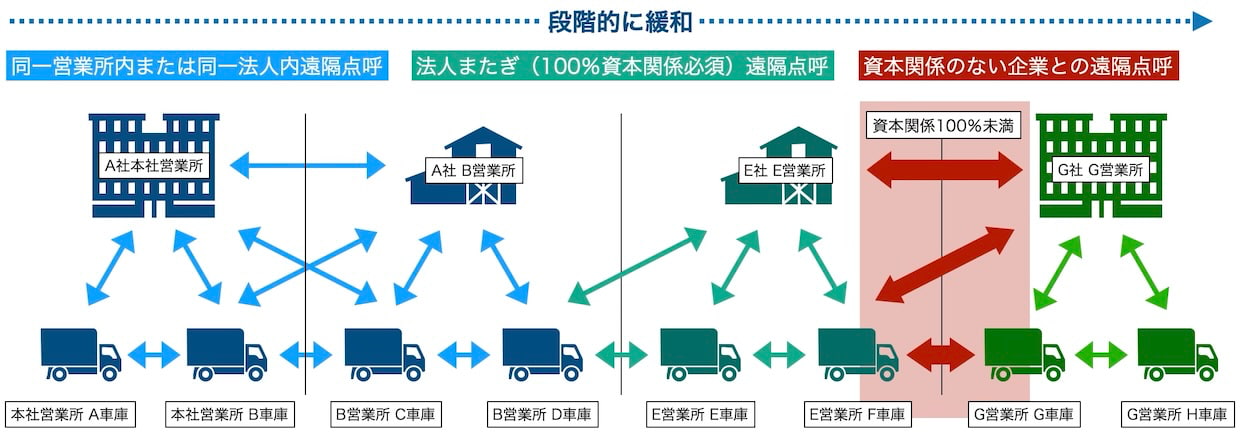

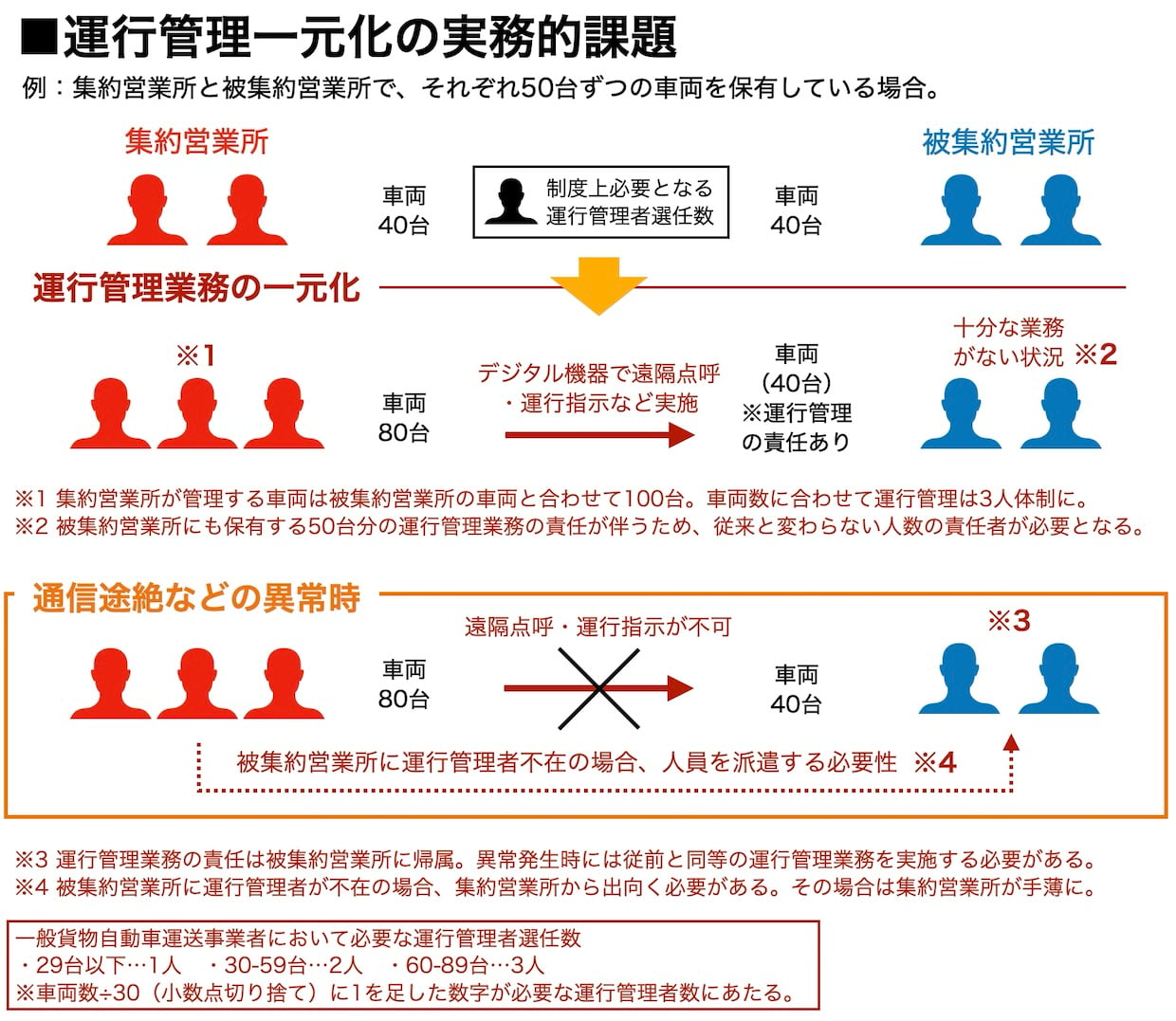

並行して「運行管理業務の一元化」に向けた取り組みも前進している。これは、従来営業所ごとに分散していた運行管理業務を特定の営業所に集約し、効率的な体制を構築しようというものだ。この一元化の背景には、デジタル技術の進展に伴う運行管理業務の高度化と、労働環境改善の社会的要請がある。国交省は遠隔点呼やデジタル指示といった新しい管理手法の導入を後押ししており、厚生労働省も拘束時間などの労働条件見直し(働き方改革)を実施している。

一方で、運行管理業務の一元化には、全体として運行管理者の選任数が増えてしまうという矛盾した課題が生じている。これは、「集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、同営業所と被集約営業所の車両総数を足し合わせた数に必要な人数」という決まりがある一方で、被集約営業所にも法定の人数が必要とされているためだ。下図のようなケースでは、2つの営業所で4人だった運行管理者が5人必要になる。災害や通信途絶などの非常時には、被集約側で運行管理業務を行うことが求められているため、被集約営業所の運行管理者の選任は必要だが、通常時には人が余ることになる。こうした課題に対し、事業者からは、「非常時の体制を確保したうえで、被集約営業所の運行管理者を柔軟に配置ができるようにできないか」との要望が上がっている。

<関連記事>

運行管理一元化の現在地

こうした要望を受け、国交省は25年から26年にかけて実証実験を行い、柔軟な体制構築に向けた制度設計を進める計画だ。制度が安全性を前提に機能すれば、業界全体の持続可能性向上にもつながると期待されている。

社会が求める適切な点呼実施

社会が求める適切な点呼実施

運行管理業務に関する一連の制度緩和は、トラック運送事業者にとって、業務負担の軽減や慢性的な人手不足の解消といった観点から歓迎すべき変化である。非対面の点呼や運行管理者の兼務容認といった仕組みは、限られた人材で効率的な運行管理体制を築くうえで有効な手段となるだろう。

しかし、制度が柔軟になったからといって、点呼業務を形式的に済ませたり、軽視したりするような風潮が生まれてはならない。なぜなら、点呼は運転者の健康状態や飲酒の有無、勤務状況などを確認する「安全輸送の要」であり、その質が直接、事故の未然防止と輸送の信頼性に関わってくるからだ。

実際、最近では日本郵便で点呼が適切に実施されていなかった事実が明るみに出て、社会的な批判を浴びた。また、飲酒運転による重大事故が各地で相次いでおり、社会全体の安全意識も高まっている。事業用車両の運行において、点呼をおろそかにすることは、企業の信頼を損なうだけでなく、社会的責任を問われる結果にもなりかねない。

自動点呼・遠隔点呼、運行管理の一元化は、人手不足やコスト高騰への有効策である一方、運行管理の形骸化は業界全体の信用失墜に直結する。トラック運送事業者は、最新のDX技術を積極的に活用しつつ、内製による定期監査や第三者によるシステム検証、運行管理者への継続的な教育訓練を通じて、システムと人が協調して安全性を確保する体制を構築すべきだ。この「効率」と「安全」の最適な両立こそが、これからのトラック運送業界に求められる真の価値と言えるだろう。