話題「またこの書類の突き合わせか…」「この件は、Aさんしか分からない」。貿易業務の現場で、こんな言葉が交わされるのは日常茶飯事だが、その日常に潜むリスクの大きさに、私たちは本当に気づいているだろうか。

経済産業省の調査によれば、一つの貿易取引には平均36種類の書類と240部のコピーが必要とされている。この膨大な紙ベースの手続きが、業界全体の重荷となっているのは明らかだ。そうした中、双日テックイノベーションが全国の貿易実務者を対象に実施した「貿易業務白書 2025」には、当初の想定を大幅に上回る2060人から回答が寄せられた。この事実こそが、このテーマに対する業界の並々ならぬ関心の高さを物語っている。

本記事では、白書の企画担当者への取材で得られた背景や思いを交えながら、すべての貿易関係者が知るべき課題と、その解決の糸口を探る。

「声なき悲鳴」を可視化する、調査で浮き彫りになった衝撃の実態

「声なき悲鳴」を可視化する、調査で浮き彫りになった衝撃の実態

なぜ今、これほど大規模な調査を実施したのか。企画担当者はその背景をこう語る。

▲「貿易業務白書 2025」企画担当のブランドマーケティング推進室 境野真由美氏

「貿易業務における“ムリ・ムダ・ムラ”をデータとして明らかにすることで、現場の課題感やアナログ業務の問題を浮き彫りにし、業務改善の糸口を提示したいという思いがありました 。業界全体の課題を数値で把握し、実務担当者や管理職の方々が社内で改善提案をする際の、客観的な裏付け資料として活用いただきたかったのです」

その思いが明らかにした現実は、想像以上に深刻だった。

非効率だと感じる点として、実に39.6%が「書類の作成や転記作業など手作業での入力作業が多い」と回答。さらに36.7%が「作業の属人化が進んでおり、引き継ぎや教育に時間がかかる」と答えている 。

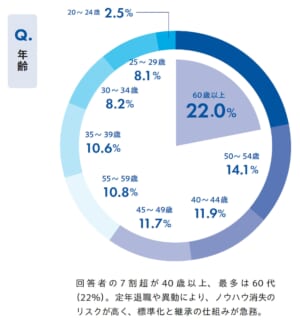

「特に衝撃的だったのは、回答者の年齢構成です」と同担当者は続ける。「全体の7割超が40歳以上で、最多は60代以上(22%)という結果でした。これは、貿易業務が法規制や商慣習の深い理解を要する専門性の高い業務であることの裏返しでもあります。しかし、見方を変えれば、長年の経験と勘に支えられてきた現場のノウハウが、今後数年で一気に失われる『2030年の崖』が目前に迫っていることを意味します。知識継承の仕組み作りは、まさに急務と言えるでしょう」。

85%が「自動化したい」のに、なぜ変革は進まないのか

85%が「自動化したい」のに、なぜ変革は進まないのか

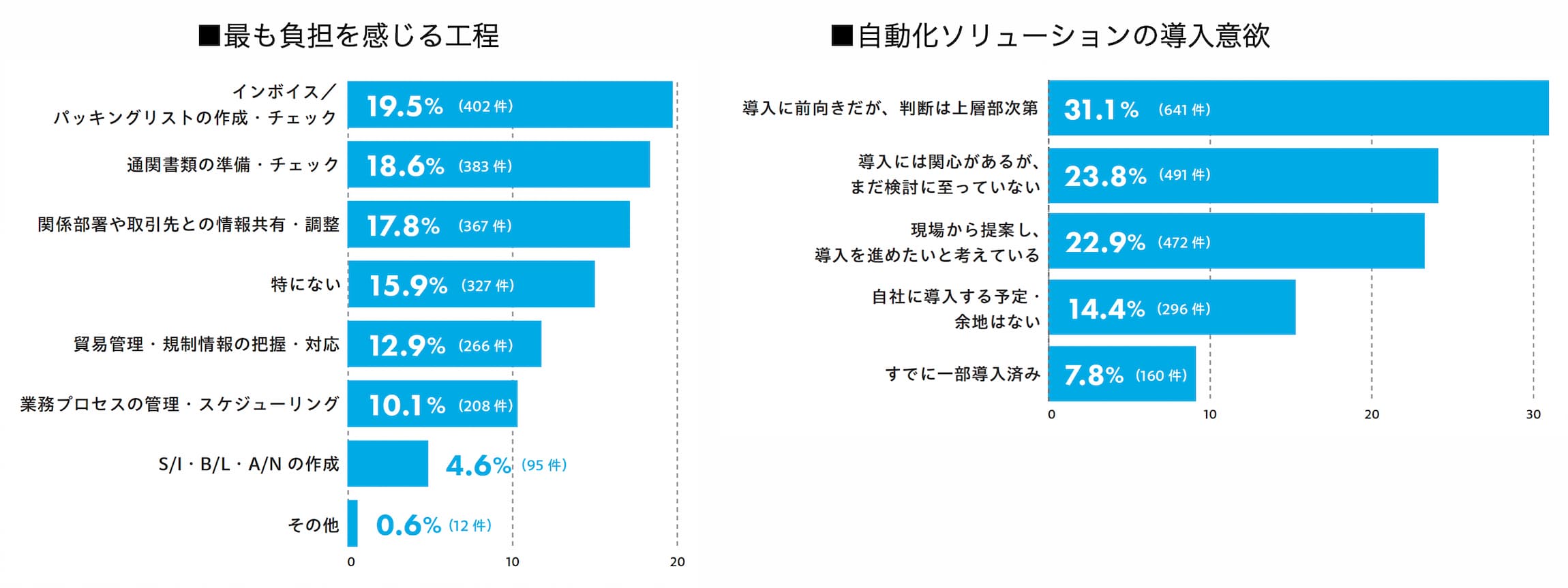

現場の負担は、主に書類関連業務に集中している。「インボイス/パッキングリストの作成・チェック」(19.5%)と「通関書類の準備・チェック」(18.6%)が、最も負担を感じる工程の上位を占めた。

回答者の85%以上が、何らかの業務を「自動化したい」と渇望しているにもかかわらず、実際に自動化ツールを導入済みの企業はわずか7.8%にとどまっている。

自動化ソリューションの導入可能性について尋ねると、「導入に前向きだが、判断は上層部次第」が31.1%、「関心はあるが、まだ検討に至っていない」が23.8%と、合わせて半数以上が足踏み状態にあることが分かった。

「現場は変革を求めているのに、経営判断の段階で止まってしまう。このギャップこそ、業界が抱える最大のボトルネックかもしれません」と担当者は指摘する。

では、この大きなギャップはなぜ生まれるのか。担当者は、調査結果から3つの要因が考えられると分析する。

「一つ目は、多くの方がまだ情報収集や検討の段階にいることです。『まずは情報収集中』が25.3%、『興味はあるが導入にハードルを感じる』が26.1%と、合わせて半数以上が情報不足や不安感から次の一歩をためらっている状況です」

「二つ目は、短期的な成果を求める経営判断の壁です 。DXによる業務改革は、将来的な人材不足への備えや業務品質の安定化といった長期的な価値をもたらしますが、経営層からは短期的なコスト削減効果や投資対効果を求められがちです。その結果、現場の切実な声が届かず、導入の決断に至らないケースが少なくありません」

「そして三つ目は、導入プロセスへの現実的な懸念です。一度にすべてを刷新する大掛かりなシステム導入は、コストだけでなく、日々の業務と並行して協力しなければならない現場の負担も大きい。そのため、現実的なアプローチとして段階的な導入が必要となりますが、どこから手をつけるべきか、という新たな課題に直面してしまうのです」

▲(左から)貿易DX課 カスタマーサクセス担当の大竹あかね氏、槐真澄氏

あなたの声を「武器」に変える。明日から使える白書の活用法

あなたの声を「武器」に変える。明日から使える白書の活用法

では、この膠着状態をどう打破すればよいのか。担当者は、「客観的なデータによる現状の見える化」が不可欠であり、この白書がそのための「武器」になると断言する。

日々の業務で感じている課題を上司に伝える際には、この白書が強力な「根拠資料」となる 。例えば「業界の85%が自動化を希望している」といった客観的なデータを使えば、自身の課題が業界共通の問題であることを示し、改善を相談する際の説得力を格段に高めることができるだろう。

そして、その提案を受け取った管理者にとっては、この白書は「経営層への投資提案の材料」へとその役割を変える。「ベテラン層が最多で知識継承の問題が迫っている」といったマクロな動向を示し、競争力維持と事業継続性の観点からデジタル化投資の重要性を訴えることで、より戦略的な議論へと導くことが可能になるのだ。

▲(左から)貿易DX課 カスタマーサクセス担当の叶内香氏、松岡亜紀氏

未来へ向けて。今、私たちが踏み出すべき一歩とは

未来へ向けて。今、私たちが踏み出すべき一歩とは

貿易業務の未来は、単に人を機械に置き換えることではない。DXで目指すのは、属人性を排し、「誰がやっても同じ結果になる」安定した業務基盤を築くことだ。そうして生まれた時間と労力で、人はより付加価値の高い仕事に集中できる。

同社が支援したある企業では、Excelで行っていた業務管理に新たな仕組みを連携させたことで、12分かかっていた工程がわずか2分で終わるようになったという 。一つ一つの処理件数が利益に直結する貿易実務において、この1工程あたり1/6の時間短縮が持つ意味は計り知れない。これは単なる「効率化」という言葉では片付けられない、まさに驚異的な生産性の向上と言えるだろう。

担当者は最後にこう締めくくった。「私たちは、貿易実務に関わるすべての方々を、定型業務から解放したいと考えています。書類と向き合う時間を、お客様やパートナーと向き合う時間に変えていく。この白書が、その大きな変革への第一歩となることを心から願っています」。

今回紹介したのは、レポートのほんの一部に過ぎない。レポート完全版では、本記事では触れられなかったより詳細なデータと、さらに踏み込んだ分析を掲載している。

未来への一歩は、まず正確な現状把握から。下記のリンクからレポートをダウンロードし、貴社の業務改革の羅針盤として、ぜひ活用してほしい。