調査・データ2023年9月、ヤマト運輸は国土交通省が手掛ける運行管理業務一元化の実証実験を実施した。

これは、東京都江戸川区を管轄する城東主管支店のうちの4営業所(一之江営業所、船堀営業所、葛西臨海営業所、江戸川営業所)において、物量増加や、突発的な欠員発生などに対し、営業所の垣根を超えてドライバーを派遣し合うことで、労働時間の均一化を図ろうという実証実験である。

国土交通省では、ヤマト運輸における実証実験の結果を踏まえ、制度化に向けた「先行実施」を24年度中に行う方針だ。

実証実験の背景

実証実験の背景

例えば小売店では、「明日は、●●店でセールを行うから忙しくなりそうだ。私たちの店舗からも応援員を派遣しよう」といったことが日常的に行われている。繁忙の理由に違いはあれど、「忙しいから応援員を派遣する」という行為は、飲食店や製造の現場でも行われている。

しかし、運送会社では、「A営業所では明日、荷物量が多いから、我々B営業所から3人ドライバーを派遣する」ということはできない。

▲ヤマト運輸・モビリティ事業推進部の田村顕久氏

運行指示や労務管理については、運行管理者が同じ営業所に所属するドライバーに対して実施することが原則であり、点呼についても乗務前後に対面で行うことが原則とされているからだ。仮に、A営業所では荷物量の増加が見込まれ、B営業所では荷物量が少なくキャパシティに余裕があったとしても、B営業所からA営業所に対し、ドライバーを派遣することは原則できない。

取材に応じたヤマト運輸モビリティ事業推進部の田村顕久氏は、「もし営業所という枠ではなく、事業者という枠内で、ドライバーやトラックをフレキシブルに配置できるようになれば、リソースの最大化を図れるのではないか──。このような問題提起から、営業所をまたいだドライバーの派遣を試験的に実施した」と、実証実験の背景を語った。

実証実験を支えた、ヤマト運輸のICTと心配り

実証実験を支えた、ヤマト運輸のICTと心配り

実証実験を行った4営業所は、相互に4キロ以内の距離にある。所属するドライバーは、4営業所合計で100人程度。派遣ドライバーは派遣先の営業所に出社し、その営業所の運行管理者が点呼や運行指示を行った。

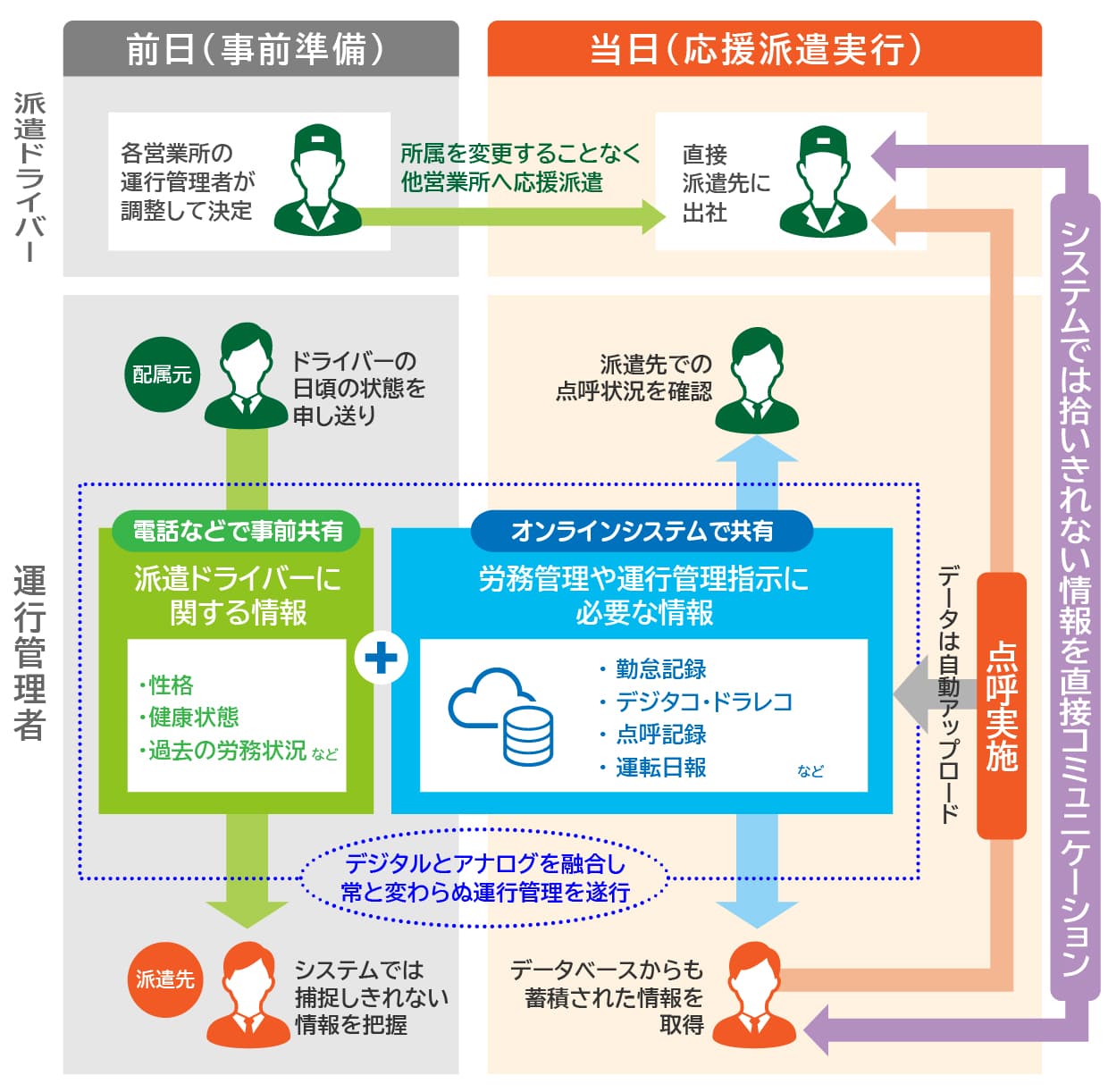

派遣ドライバーと派遣先の営業所は、前日(ときには前日の夜)までに、各営業所の運行管理者が調整して決定。ドライバー派遣が決定すると、派遣先の営業所には、デジタル点呼ツールや、デジタコ・ドラレコなどのICT(情報通信技術)機器を活用して派遣ドライバーに関する情報をあらかじめ共有したそうだ。

「事前情報もなしにドライバーを派遣すると、安全面で問題が生じる可能性もあります。当社では、ICTデバイスを活用し、派遣元と派遣先間の情報連携を効率的かつ確実に行うことで、実施前と同等の点呼・運行管理の質を担保することができました」(田村氏)

ヤマト運輸では、デジタコ・ドラレコを全社で導入しているため、各ドライバーが過去に起こした危険運転やヒヤリハット映像などが確認できる。派遣先の運行管理者は、データとして蓄積された過去情報から運転のクセなども把握し、派遣ドライバーの受け入れを行ったという。

「派遣先の運行管理者は、いざ派遣ドライバーが来た時には、事前にインプットされた情報を参考にしながら点呼を取ります。やはり知らない人同士ですから、派遣ドライバーから言いづらいことがないように、『体調はどうですか?』『睡眠はとれましたか?』といった確認は、いつも以上に丁寧に実施してもらいました」(田村氏)

▲異なる営業所間でのドライバー派遣における前日・当日の情報共有、実施フローのイメージ(クリックで拡大)

では、派遣先での業務効率はどうだったか。宅配ドライバーは、自身の担当地域の道路事情や配送先情報に精通しているという印象がある。土地勘がない派遣先の営業所で、派遣ドライバーは効率よく配達を行えたのだろうか。

「当社には最適な配送ルートを組むシステムがあり、お届け先情報や配送地域内の注意地点情報なども蓄積されています。とはいえ、『ここの交差点は飛び出しが多いから気をつけてね』といった、システムでは拾いきれないような情報は、点呼時にきちんと伝えるようにしました」(田村氏)

実証実験に対するヤマト運輸の評価は

実証実験に対するヤマト運輸の評価は

「実は、実証実験中も急な欠員が出たことがありました。従来であれば、欠員が出た営業所だけで対応するため、欠員をフォローするドライバーたちの負担が大きくなってしまうという課題がありましたが、実証実験中は複数のほかの営業所から柔軟な人員配置を行うことができたため、負担を最小限に抑えることができました。今回の実証実験中、ドラレコの運転評価にしても、派遣ドライバーの評点が下がることはありませんでした。各営業所の運行管理者からも、問題はなかったと報告を受けています。私どもとしては、今回の実証実験の範疇では、安全性に悪影響を及ぼすことなく効率的なリソースの配置を行うことができました」(田村氏)

▲モビリティ事業推進部の上野公部長

一方で、ドライバー派遣に関する規制緩和の範囲についての考えを聞いたところ、同社モビリティ事業推進部の上野公(いさお)部長は慎重な考えを示した。

「ドライバーを派遣できる期間やエリアについては、現段階では制約をつけたほうが良いと考えています」

今回の実証実験でも対象の営業所を4キロ圏内に限定するなど、想定外の事態に迅速に対応できるよう制約を設けた。人手不足への対応として一定の効果が期待できる一方で、これを扱う会社次第で安全が脅かされるかもしれないドライバー派遣について、物流業界の現状を俯瞰してみた考えであろう。

ドライバー派遣を実施するにあたり、ICTによるサポートは不可欠だが、どこまでICT環境を整えるべきか、その要件や範囲については、慎重に議論を進める必要がある。上野氏は、こうした背景を鑑みて慎重な考えを示した。

業界全体でドライバー不足が課題となっている一方で、運送会社はドライバーの働き方改革も推し進めなければならない。顧客に迷惑や負担をかけることなく、欠員などのアクシデントに対応するために、営業所の垣根を超えてドライバーを派遣し、互いに応援し合う、今回の実証実験のような施策が有効なのは間違いない。

現在、国土交通省が推し進めている運行管理業務の一元化において、派遣ドライバーに対する規制緩和がどのように着地するのか、注視していきたい。