話題点呼制度の見直しから運行管理の一元化へと続く変革は、運行管理業務の「他社への委託」「他社からの受託」など、運送事業者のあり方自体も変えてしまう、業界再編の契機と位置付けられている。管理業務を受託して管理業務事業化を目指す、反対に管理業務を委託して運送業務に特化するという事業戦略も真剣に検討される局面となるだろう。あるいは、管理業務を手放すことから運送業自体に見切りをつけて廃業する事業者、それを取り込む事業者などM&Aによる再編が進むきっかけとなることも想定される。

そこで本誌LOGISTICS TODAYでは、読者を対象に「運行管理の高度化・一元化」に関する実態調査を実施、調査期間の4月25日から5月7日で得られた回答を精査。運送事業の最前線に立つ事業者は、新たな制度の変化をどのように捉え、対応を考えているのか、調査結果から解析する。

運送事業の「大変革」に特に関心高い中小事業者、日用品や冷凍冷蔵物流

運送事業の「大変革」に特に関心高い中小事業者、日用品や冷凍冷蔵物流

回答者の業種は、「運送業」が65.4%、「3PL」が17.3%と回答の大部分を占め、そのほか、倉庫業、卸売業、総合物流事業者などからも回答が寄せられた。

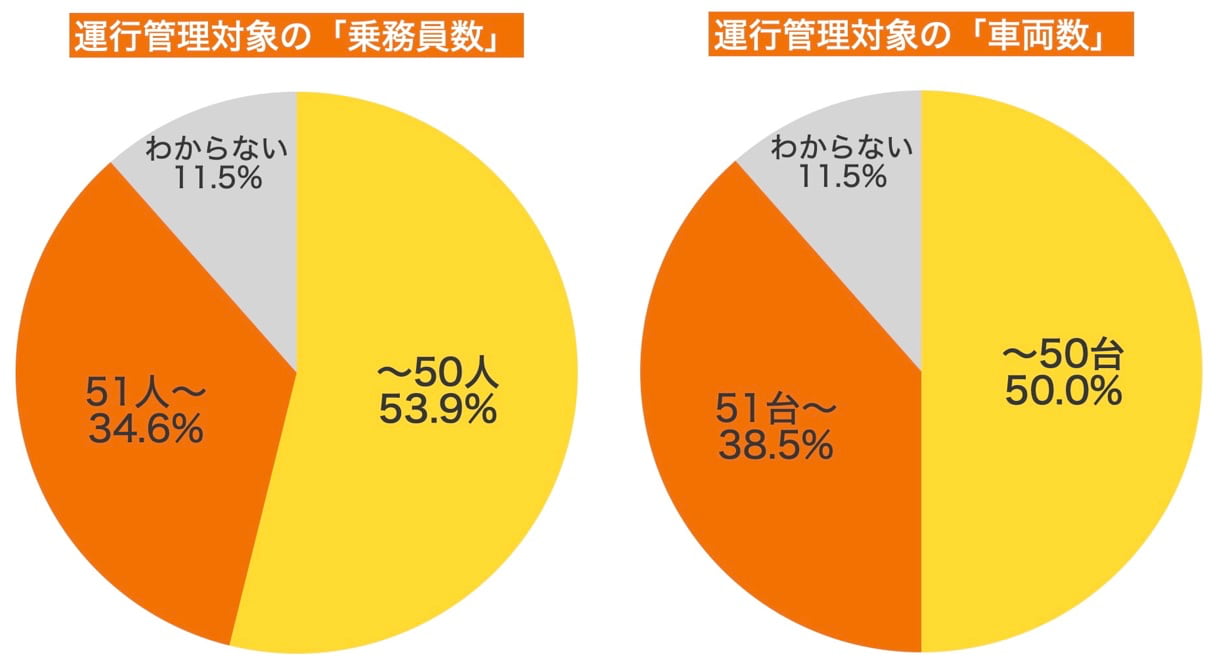

運行管理の対象となる「乗務員数」は、50人以下とする企業が53.8%と、運送に携わる事業者の中でも小規模な事業者や、営業所単位での現場の意見を反映した回答となっている。運行管理対象の車両数も同様、51台以上を保有する企業は38.7%にとどまった。

取り扱い貨物の種類に関する設問では、業界ごとに課題対応の切迫度が反映していると考えられる。扱い品の中でも、「日用品」(46.2%)、「冷凍・冷蔵品」(28.8%)からの回答が特に多いのは、それだけ運行管理の変化を、わがこととして関心を持って回答する企業が多い業種ということになるだろう。

4割近くが運行管理者不足を指摘、運用柔軟化の意義は大きい

4割近くが運行管理者不足を指摘、運用柔軟化の意義は大きい

今回の運行管理、点呼の運用改正については、情報通信(ICT)技術の進歩を活用することで、人手不足が顕在化するトラック運転手だけではなく運行管理者の不足にも対応し、働き方の改革を促す目的がある。2021年の第4回運行管理高度化検討会(現・運行管理高度化ワーキンググループ)「運行管理高度化のニーズ調査結果について」では、トラック事業者に対してそもそも運行管理者が不足しているのかについての調査が行われ、不足しているとの回答は21%ほど、79%は不足しているとは感じないと回答しており、やや違和感が感じられる結果であった。

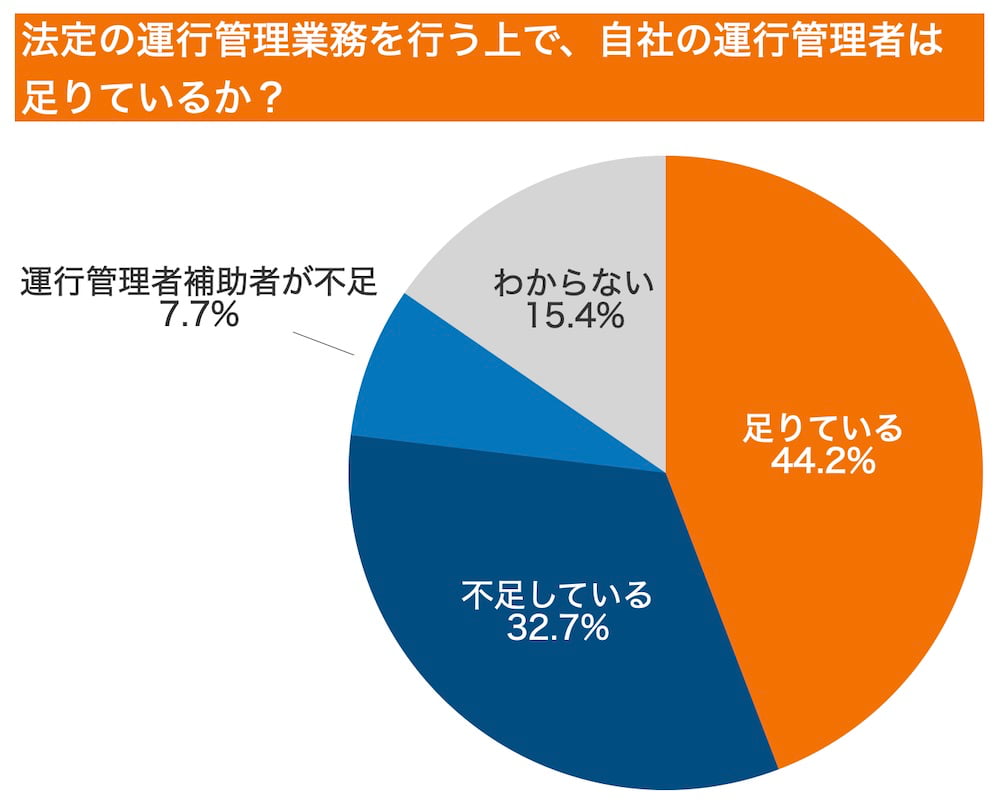

今回の調査では、「法定の運行管理業務を行う上で、自社の運行管理者は足りていると感じますか」との設問への回答では、「足りている」(44.2%)に対して、「不足している」「運行管理者補助者が不足している」の回答が合わせて40.4%と前述の調査とは明らかに変化している。運行管理者、管理補助者がいないという認識が急速に高まっているようにも感じられるが、むしろ、もともと問題意識の高かった事業者が、本誌のアンケート調査に能動的に参加することで、業界の潜在的な課題がより顕在化したと見るべきだろう。数は足りているとする事業者も現状の運用においてという注釈がつくと思われ、高齢化やデジタル技術に伴う運用高度化のなかで、今後も人材不足がないのかについては検証が必要だ。

「事故や災害などのイレギュラーに対応できる体制が整っていると感じますか」という設問においては、「整っている」が42.3%、「整っていない」が46.2%という結果に。本来、運行管理者が足りない、イレギュラー対応が整っていないのでは、運送事業者の責務を果たせない状況にあると考えるべき。これまで公開されている各種リサーチにおいては「運行管理者不足」という政府の認識は、現場の実情と乖離しているとの指摘もあったが、問題意識のレベルの違いが事態の認識の差につながっているようにも感じられる。適切に運行管理、点呼の精度を高めて安全を意識している事業者にとっては、運行管理者不足への対応を急務とした取り組みに期待する声は大きいと思われる。

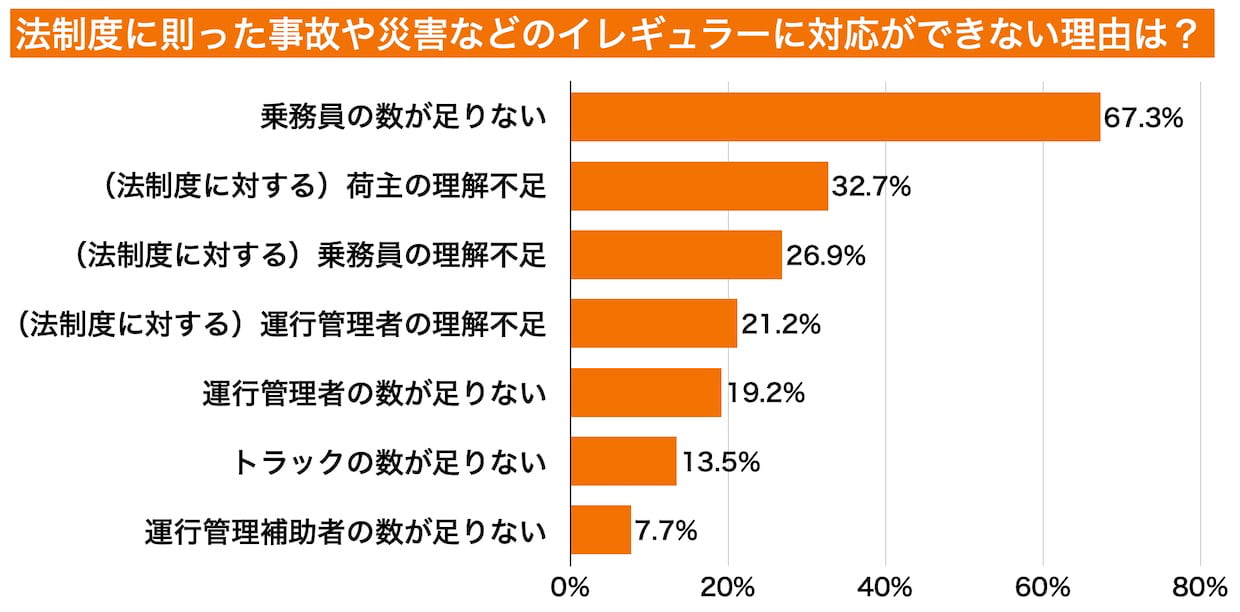

イレギュラー対応ができない理由についての自由回答では、「乗務員の数が足りない」が67.3%とやはり圧倒的に多い。続いて法制度に対する「荷主の理解不足」「乗務員の理解不足」「運行管理者の理解不足」と続くのを見ると、そもそも運行管理自体への理解が足りないまま、運行管理自体が形骸化しているのではないかという疑いも湧いてしまう。運行管理者の数、運行管理補助者の数が足りないとする回答を合わせた26.9%など、法令に則った適正な運行管理で課題を感じている事業者ほど、真剣に現状を危惧しているのではないか。

運行管理一元化へ肯定的意見多数、否定的意見の根拠は「安全」確保

運行管理一元化へ肯定的意見多数、否定的意見の根拠は「安全」確保

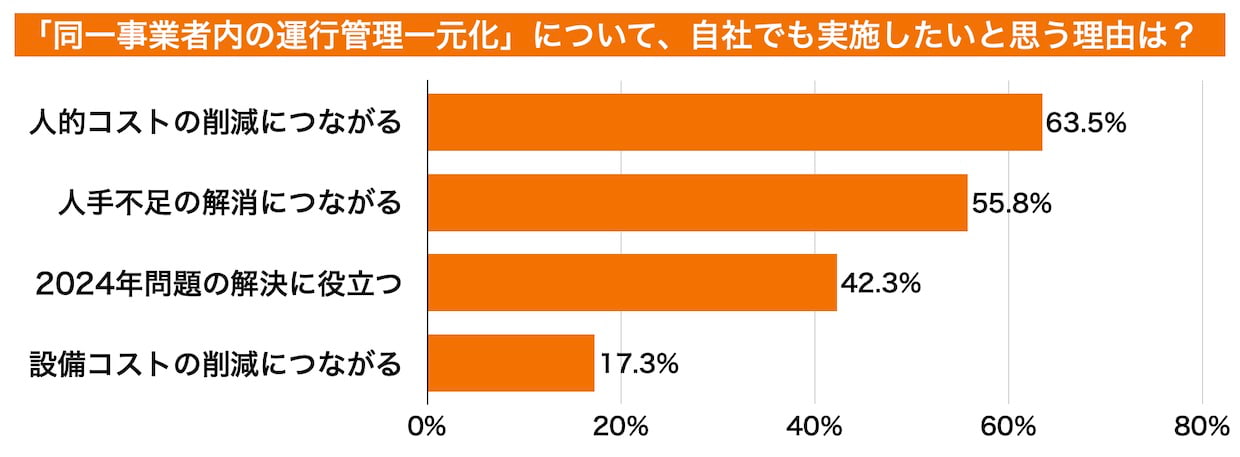

「同一事業者内の運行管理一元化を自社でも実施したいか、との問いかけには、61.5%が「実施したい」と回答。「人的コストの削減」(63.5%)、「人手不足の解消」(55.8%)を筆頭に、「24年問題の解決に役立つ」(42.3%)、「設備コストの削減につながる」(17.3%)ことへの期待から、運用を検討する声は多い。

なお、自社で実際に取り組んだ場合に発生するであろう課題についての予想では、「オペレーションの見直し」「運行管理者の知識・経験の高度化、教育の必要性」など、管理レベルの維持、向上や、運行管理者のスキル次第で運用精度に差が出ることへの危惧、また、「運転手の体調不良や不測時の対応」などへの対応や、「ランニングコスト」など必要となる設備導入も課題に挙げられている。

同一事業者内の運行管理一元化を「実施したいと思わない」事業者は15.4%、そのうち75%が「デメリットが大きい」としており、「細かい点がおざなりになる」「対面でしかわからない体調変化等に気付きにくい」「仕事内容が違いすぎる」「ドライバーと運行管理者とのコミュニケーション、双方の情報供給不足」など、安全管理の担保に不安をのぞかせる。

運行管理の受委託に半数以上が前向きも、課題指摘する声にも説得力

運行管理の受委託に半数以上が前向きも、課題指摘する声にも説得力

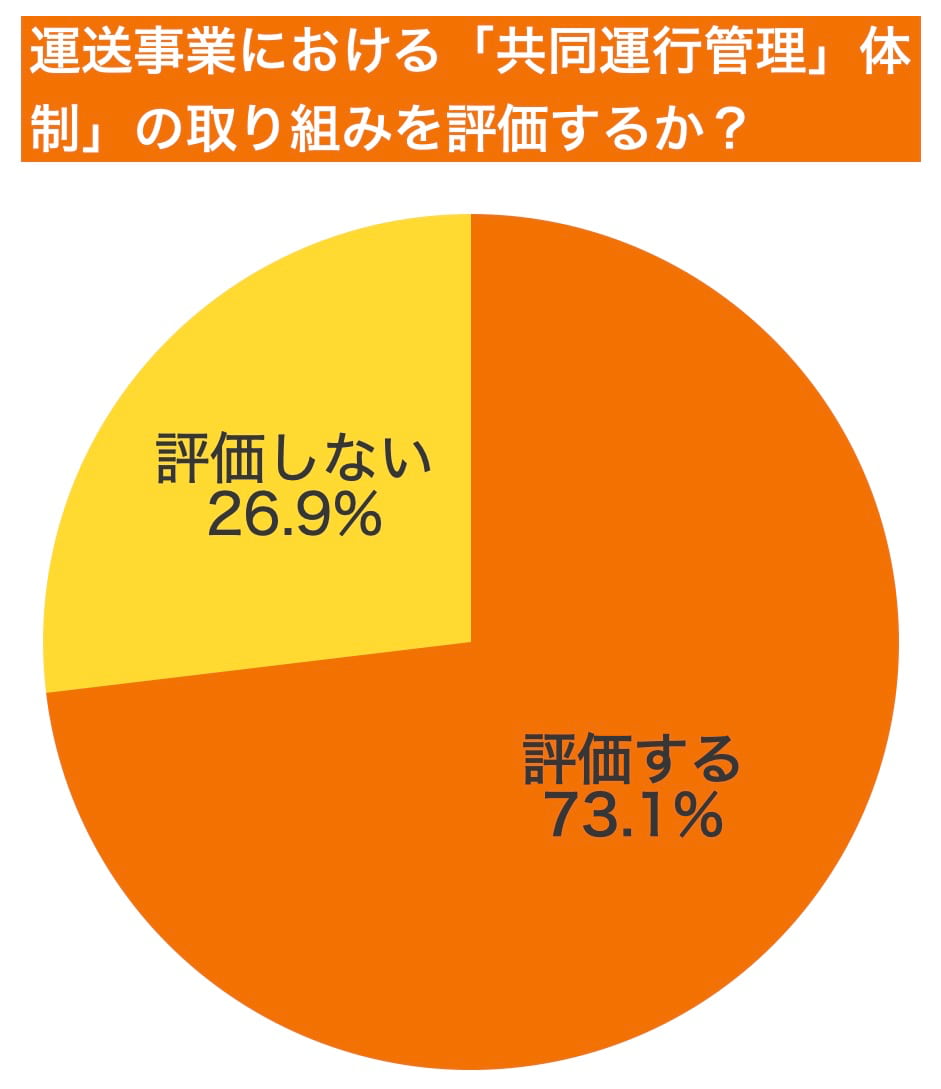

運行管理業務の改正において、事業者にとってもっとも関心の高い施策が「異なる事業者間の運行管理一元化」であろう。アンケートでは運送事業における共同運行管理体制についても質問、運送事業における共同運行管理体制を評価するとの回答が73.1%と、評価しないの26.9%を大きく引き離した。

評価する理由としては「人手不足解消」「管理者のQOL(生活の質)の改善」「運行管理者の労働時間削減、経費削減」「共同運行の実現に不可欠」「グループ会社に展開が可能になることと、運行管理者のレベルアップに期待ができる」「協力会社の車両を使用しているなか、自社業務内に限り共同運行管理は双方にメリットが出る」「時間帯による管理の幅が広がる」「統括営業所から運行指示が出ることで所属営業所からはまた新たな仕事に取り組めるようになる」など、管理の柔軟化、運行管理者の働き方改革の進展への期待がうかがわれ、デジタル機器使用により不正を回避し、運行管理の精度向上を歓迎する回答もあった。

一方、評価しないの回答では、「責任の所在があいまいになる」「乗務員の特性がわからないためトラブルになる」「運行管理者のレベル低下を招く可能性が高い」などが理由に挙げられている。「同じ時間帯に業務が集中し対応できなくなる」など、やはり安全管理や運用に不安ありとしている。

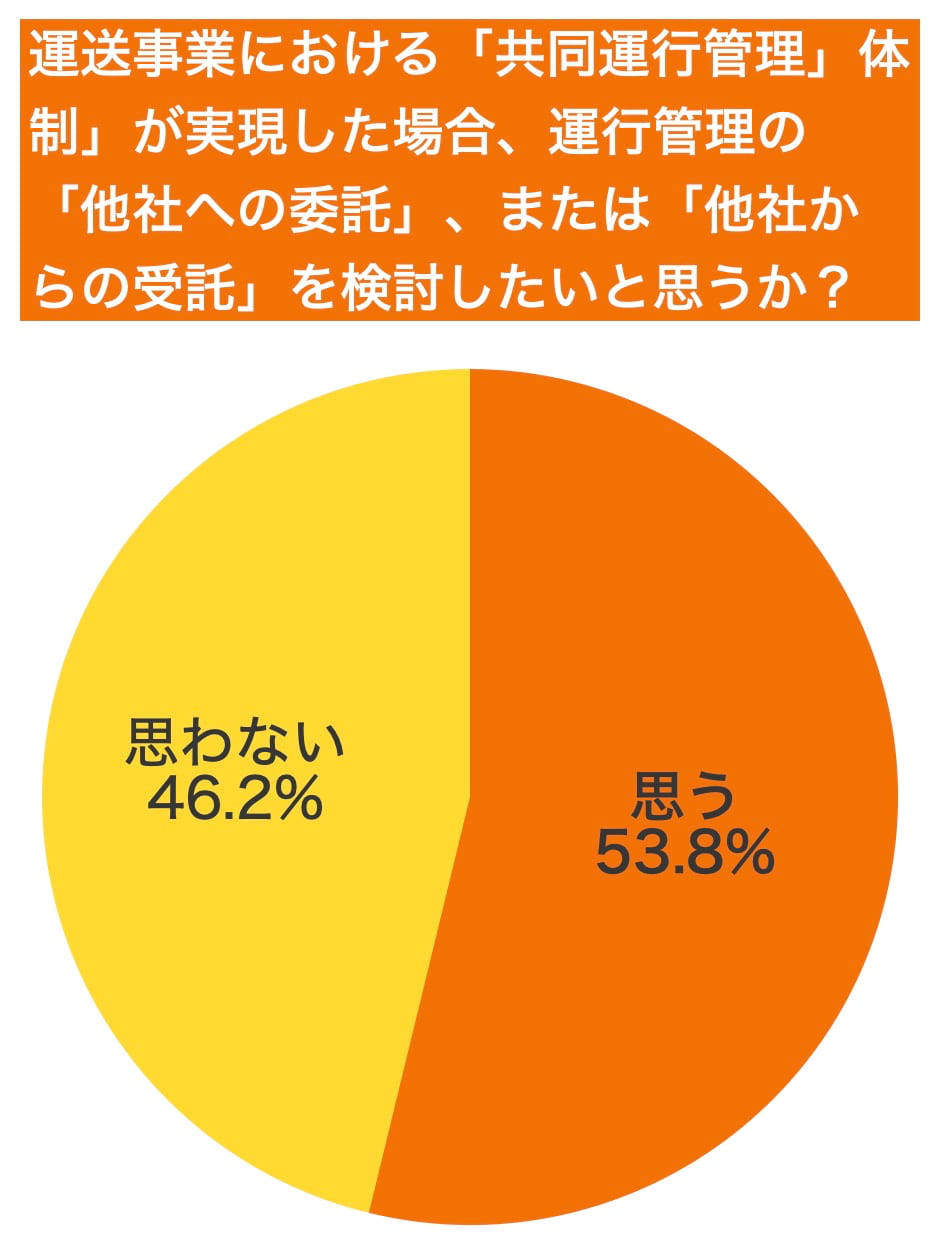

事業者跨ぎの運行管理、共同運行管理体制の確立は、運行管理業務の「他社への委託」「他社からの受託」へとつながる。こうした運行管理業務の受委託を検討したいかとの設問には、検討したいと思うが53.8%と過半数ながら、思わないも46.2%と拮抗する。「コスト削減」「労務の削減」「人材不足を補える」「配車業務の圧縮」など、足もとの課題に対する解決を期待するほか、「業界全体の省力化にに寄与し、他社との連携が深化する」「運行管理を専門とする外部機関からの管理によって、管理業務の精度・確度が上がる」「新たなやり方など新しい発見があったり効率が上がることもある」など、より積極的に評価し、「デメリットの無い契約であれば受託を検討」とする回答も見られた。

一方、「他社の運行管理の責任は負えない」「トラブルがあった場合に他社では対応ができない」「自車両を管理するのに精一杯」「緊急時のタイムラグ」「特殊作業が多く、点呼時の引き継ぎなどが難しく、他社への委託はできかねない」「点呼が形骸化する」とする意見もある。「この部分は人対人を重要と考え、デジタル化してはいけない範囲もあると考えるため」など、そもそも運送事業者にとっての運行管理とは、営業所機能とはを問う声もあり、先行実施のなかから引き続き課題を抽出する必要もありそうだ。

M&Aなど物流業界の再編促す共同運行管理、それぞれの道筋問われる

M&Aなど物流業界の再編促す共同運行管理、それぞれの道筋問われる

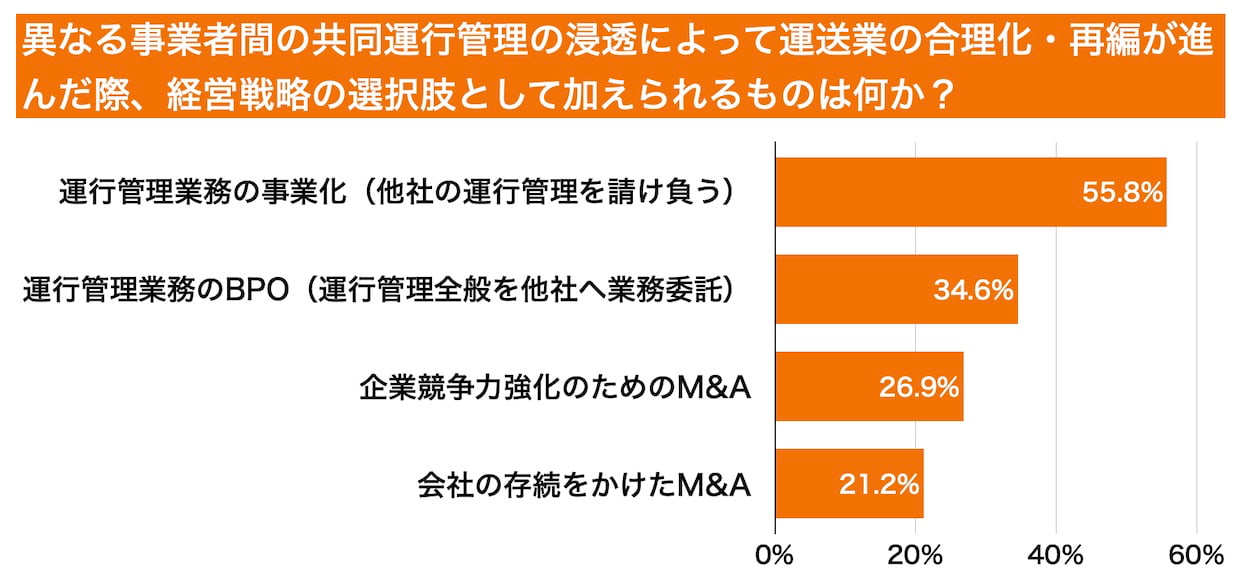

冒頭で指摘した、運行管理の変化をきっかけとした事業者ごとの戦略、業界再編の動向についての質問では、他社の運行管理を請け負う「運行管理業務の事業化」は55.8%、他社に運行管理を委託する「運行管理業務のBPO」は34.6%と、共同運行管理による新規事業拡大と、自社業務の合理化・効率化の、受委託両面での対応に高い関心が寄せられており、業界再編を加速する取り組みへの関心の高さが明らかになっている。さらに「M&A」での事業見直しを検討する事業者も48.1%あり、事業規模ごとの経営の舵取りが運送業界の景色さえも変えてしまうかもしれない。

共同運行管理が浸透した後、運送会社の競争力・存在意義とは何かを問う質問でも、「営業力と輸送品質」「品質向上と安全運行」「24時間の配送対応」「レベルの高いドライバーの確保」などを挙げる事業者は、管理業務の委託と運送業務へのリソース集中を想定しているのだろう。「運行管理以外の業務に注力できることで、営業、配車、人材確保などの“運ぶ”ことをできる企業が競争力を高める」との回答もあった。

一方、「管理を委託できる信頼と、共同運行管理が行える現場力」「適切なコスト、確実な配車管理」「提携、グループ化によるサプライチェーンマネージメント」「運行管理および情報のリソース戦略」とする企業などは、業務受託による管理業務の事業化も念頭においているのだろう。新たな制度下での管理業務運用への対応の仕方で、事業者ごとの進むべき道筋(進むことができる道筋?)が見極められる局面にある。

共同運行管理が、事業者同士の連携や協力を促すことへの期待や、もはや料金もタクシー同様横並びになるのではという意見もある反面、「競争力は並列になっても、実際は個々の会社の教育やマニュアルの整備によって、人しての価値は差が出るので競争力は継続する」と考える事業者もいる。

運行管理高度化・一元化の出発点は、安全のための運行管理・点呼業務の精度向上を目的とし、そのための人手が足りないのであれば、デジタル技術を使って省人化・効率化した運用の見直しを進めようという取り組みであるはず。ただ単に管理業務を取りまとめるだけではなく、管理を受託統括する側にも安全に向けた「指導力」などでの競争があって然るべきだ。運行管理の一元化に否定的な回答の多くも、その理由は安全の担保であり、拙速な運用変更で取り組みの意義を見誤るなという主張には納得できる。

その一方で、この大きな変革が業界全体にとってのエポックであることもまた間違いない。運行管理の一元化に意欲的な事業者などによって、業界全体の最適化がけん引されるチャンスだと考えれば、業界再編もまた、発展に必要な痛みを伴う通過儀礼と捉えることもできる。

5年後、10年後の業界において、自社がどんな場所に立っているべきなのか、少なくともまず、運行管理高度化と共にそれぞれの進むべき道筋を見極めて、それに相応しい取り組みを進めなくてはならないだろう。