話題多くの運送事業者は、改善基準告示の施行、物流効率化法改正を経営にとっての極めて大きな重しと捉えているだろう。

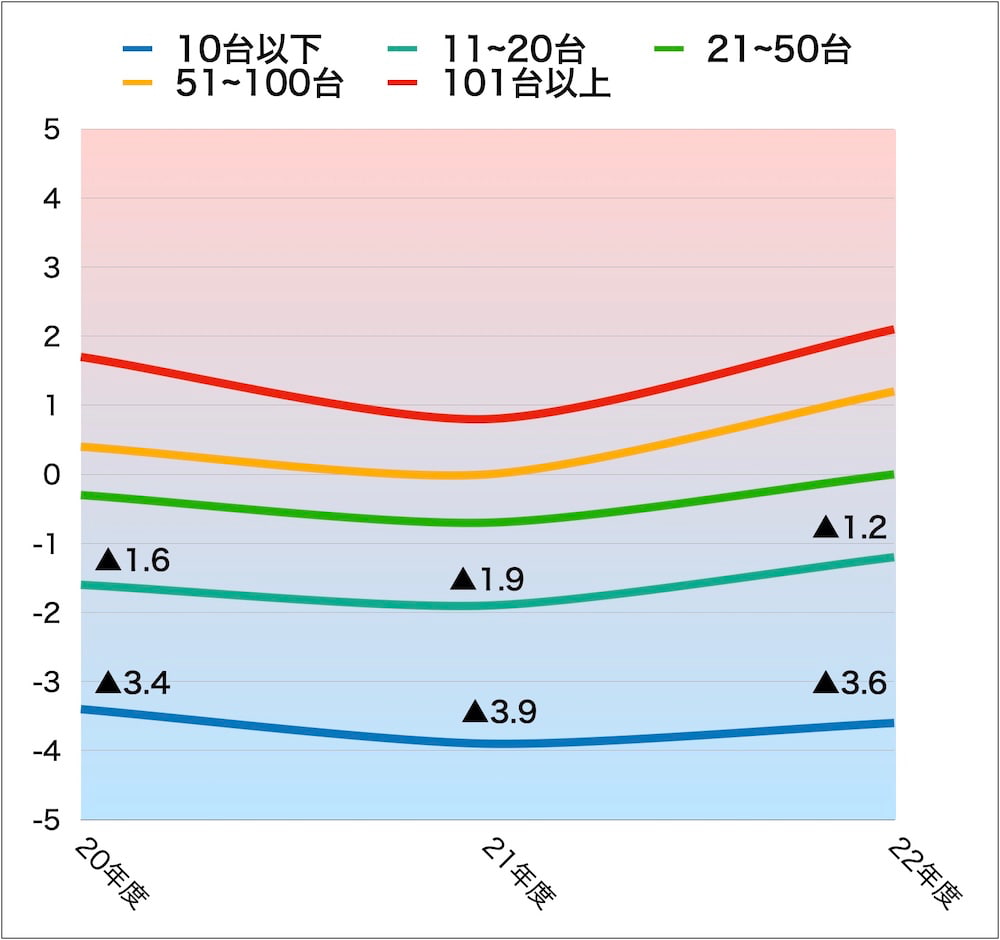

運送会社の4分の3は保有車両台数20台以下であり、10台以下という事業者が55%弱を占めるなど事業規模の小さな事業者がほとんどである。全日本トラック協会がことし公開した2022年度の経営分析報告書では、車両20台以下の小規模零細事業者は営業損益率がマイナスとなり、10台以下では6割の事業者が営業赤字という状況だ。

こうした課題解決の解決策となるのがDX(デジタルトランスフォーメーション)だと言われる。だからといって、すべての運送会社がDXに取り組めるかというと、そのハードルはあまりに高い。

その理由の1つとして、運送事業者のITリテラシーの低さが指摘される。運送業経営者には、パソコンではなくトラックを動かすことが仕事だという考え方も根強いだろう。また、中小では発注元への対応を業務の中心とし、効率化を主導する立場にない商習慣もDX導入の壁となっているだろう。赤字経営の運送会社にデジタルへの投資を求めるのは酷だという気さえする。

では、中小零細運送会社はDXを諦めてしまってよいのか。

DXは運送会社にとっての分岐点、生き残りの前提となりつつある

DXは運送会社にとっての分岐点、生き残りの前提となりつつある

運転手の不足や経費高騰、コロナ融資返済のめどが立たないなど、ことしの運送事業の倒産数は過去最多ペースで推移しており、M&Aなどによる業界再編も進んでいる。確かなのは、6万数千社とされる運送事業者すべてが生き残ることは難しいということであり、DXに取り組むことができるのか、できないかがその分岐点になり得るだろうということ。改善基準告示の順守や効率化への努力義務、納得性のある運賃交渉などへの対応、ドライバーだけではなく管理・事務スタッフの確保するための手段として、IT活用は合理的な選択肢となっている。

「車両数や、事業規模によって取り組むべきDXが決まるわけではない。まず、解決したい課題があり、そこからどんな会社の未来図を描けるかが、DX導入、デジタル活用の分岐点」だと、あるITベンダーは語る。もちろんシステム導入に投下できる金額は事業規模自体での差異はあるだろうが、小さな会社には小さな会社なりのデジタルによる課題解決は必ず存在するという。中長期的な取り組みとして、今まさに一歩踏み出す覚悟があるかないかが、事業の将来を大きく左右する。

まずはデジタルを取り入れる最初の一歩を踏み出すこと

まずはデジタルを取り入れる最初の一歩を踏み出すこと

生き残りを賭ける運送会社にとっては、今取り組むべきこと、あるいは取り組めるデジタル化をしっかりと見極めておくことが重要である。

多くのITベンダーが共通して、デジタル化には成長プロセスがあり、「DXの最初の一歩」に位置付けられるのは、運送業務に数多ある事務作業や管理作業の効率化であると指摘する。まずは今の業務でデジタル化できる部分から取り組むこと、日常作業の見直しが、まず取り組んでみるべきデジタル化となるのではないだろうか。

電話でのやり取りをチャットツールへ置き換えることも一例と言えるだろう。電話による連絡・調整業務をデジタルに置き換えることとなり、身近なところ、日常生活で役に立っているツールを業務に活用することで、まずはデジタル化の入り口に立ったと言える。

入り口をくぐり抜ければ、次のステップも見えてくるはずだ。デジタル化の次の段階は、単体の業務のデジタル化から、業務同士のつながりや業務プロセス全体をデジタル化することで、効率化できる領域を大きくすることである。例えば、受注や発注業務を電話やファクスからクラウド管理に切り替えるのを第1段階として、そのデータの一括管理や請求業務への連携へとプロセス全体を変えることで効率化の効果もより大きくなるはずだ。

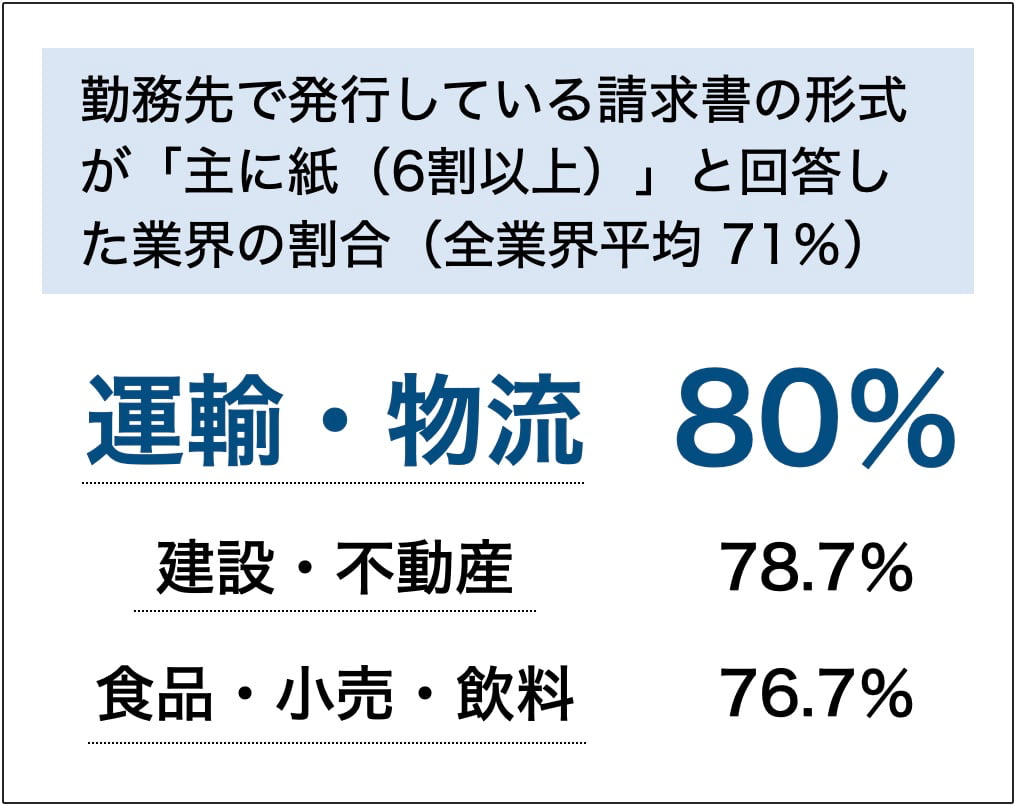

クラウド請求書サービスを展開するSansan(東京都渋谷区)の調査では、「運輸・物流業界」では請求書の発行形式が「主に紙」である回答した割合が80%と、業界別でももっとも多い。今後、人手不足による業務効率化への対応の遅れや、郵便料金の値上がりなどが経営の大きなリスクとなることも予想される。ある運送業務支援ツールのベンダーは、車両数10台の規模からDXに取り組み、配車管理と請求書管理をひもづけることで、少ない社員数だからこその効率化とミスの削減に成果を残した小規模運送会社の事例を紹介してくれた。ガバナンスを重視する経営で事業の成長を目指すビジョンがあるからこそ、小さな事業規模にも関わらず導入に踏み切ったケースである。

業務の見直し、改善点の見極めから始まるデジタル化

業務の見直し、改善点の見極めから始まるデジタル化

配車、運行管理、車両管理、経理、労務管理、給与計算、取引先管理など、運送会社経営においては避けられない数々の業務で、どこをデジタル化できるか、さらなる効率化につながるかを見極めていくことが、さらにその一歩先のデジタル化への道筋となる。現場ドライバーや、事務員からの改善要求を拾い上げれば、自ずと次に目指すべき改革も明確になるのではないだろうか。

例えば、事務管理職の1人が体調不良で休んだとき、ほかの職員では代行できず、会社機能がストップしてしまったことはないか。属人的な現場から、ブラックボックスのない平準化した業務フローを構築できることは、デジタル化の大きなメリットである。スタッフの退職などで会社自体の存続さえも難しくなるような事態への備えはできているだろうか。

車両管理においては、車検や点検タイミングを、車両台帳で確認しにいくのではなく、車両管理ツールで自動的に通知するシステムにすれば管理業務の削減につながり、車両の不調などへも早くから取り組むこともできるかもしれない。

配送中のドライバーが運送状況の連絡や確認業務にばかり時間を取られ、本来業務である運転に専念できなかったり、渋滞状況に応じた柔軟なルート指示ができないなどで、取引先へのサービス品質が低下しているのだとすれば、ドライバーに負荷がかからない状況確認方法、例えばデジタコやスマートフォンなどと連動した動態管理による、ドライバーの状況可視化によって、どれだけ効率化できるか検討することも対策の1つだろう。

改正法など変わり続ける運送業務に、デジタル化は必須

改正法など変わり続ける運送業務に、デジタル化は必須

人材確保と事業継続の観点で、運賃交渉のためのデータを集積、見える化するシステムなども検証する価値があるだろう。運送会社に特化し、運送業務の効率化を伴走型で支えるようなソリューションベンダーの提案も活発である。ドライバーの働き方など労務と合わせて管理することで、今後厳罰化される行政処分への対応も大幅に効率化できる。

人材確保と事業継続の観点で、運賃交渉のためのデータを集積、見える化するシステムなども検証する価値があるだろう。運送会社に特化し、運送業務の効率化を伴走型で支えるようなソリューションベンダーの提案も活発である。ドライバーの働き方など労務と合わせて管理することで、今後厳罰化される行政処分への対応も大幅に効率化できる。

運行管理高度化・一元化など運行管理と安全管理業務の改革においてもデジタル化できる会社とできない会社では、大きな差が出てくる。運行管理を受託する企業、委託する企業に分かれて、業界の再編が促されることも予想される。自分の会社を受託する側に置くビジョンを描いているのであれば、IoT技術の積極的導入で、他社に先んじて改革する取り組みは必須となる。

また、法改正で課される「実運送体制管理」や多重下請け構造の適正化では、元請け事業者の業務も煩雑化が予想される。1次請けへの丸投げではなく、多くの協力会社と配車業務を行うこととなれば、電話やファクスでのやり取りでは限界がある。見方を変えれば、配車業務の自動化で迅速に仕事を獲得、手配を完了できる運送会社と、電話でしか対応できない会社では、案件の処理能力に大きな差が出てくるのは明白である。関係各社のIT化に取り残されてしまえば、十分な取り分を獲得することなど期待できまい。取引先のデジタル体制と足並みをそろえておくことも、重要な視点である。

法令や制度の変化を好機に、適正な運送事業者としての取り組みを

法令や制度の変化を好機に、適正な運送事業者としての取り組みを

さらに運送業界におけるDXの最終段階の1つには、ただ自社の効率的な利潤確保ではなく、共通プラットフォームや標準データベースを活用した、物流業界全体での運び方の変革を位置付けたい。「共同輸送」「モーダルコンビネーション」などは、物流効率化の有効な手法でありながらも未だ先進的な取り組み事例にとどまる。共同輸送などを実現するための物流データの蓄積、AI(人工知能)による最適なマッチングと運行計画など、各社の取り組みの集大成が、共同輸送やモーダルコンビネーションの精度を上げることにつながる。業界全体で車両やドライバーなど限られたリソースを効率的に活用し、カーボンニュートラルへも貢献できる仕組みを誰もが簡単に利用できる環境作りに期待したい。

さらに運送業界におけるDXの最終段階の1つには、ただ自社の効率的な利潤確保ではなく、共通プラットフォームや標準データベースを活用した、物流業界全体での運び方の変革を位置付けたい。「共同輸送」「モーダルコンビネーション」などは、物流効率化の有効な手法でありながらも未だ先進的な取り組み事例にとどまる。共同輸送などを実現するための物流データの蓄積、AI(人工知能)による最適なマッチングと運行計画など、各社の取り組みの集大成が、共同輸送やモーダルコンビネーションの精度を上げることにつながる。業界全体で車両やドライバーなど限られたリソースを効率的に活用し、カーボンニュートラルへも貢献できる仕組みを誰もが簡単に利用できる環境作りに期待したい。

まずは初めの一歩から、1つの領域の効率化を実感することで、そこから効果の出る取り組み分野を拡大していくことも拡大するだろう。紙管理をデータ管理にするだけで、削減できる電話連絡業務や保管業務、印刷業務、発送業務なども多岐に及ぶはずだ。必要な業務と、必要ではない業務、集約できるような業務などの「見極め」をできることが、デジタル化を進める準備と言えるだろう。

法令や制度の変化をチャンスとして活用できる会社が、今後の物流を任せられる適正な運送事業者として企業価値が評価される時代がきていることを、すべての運送事業者は意識しなければなるまい。