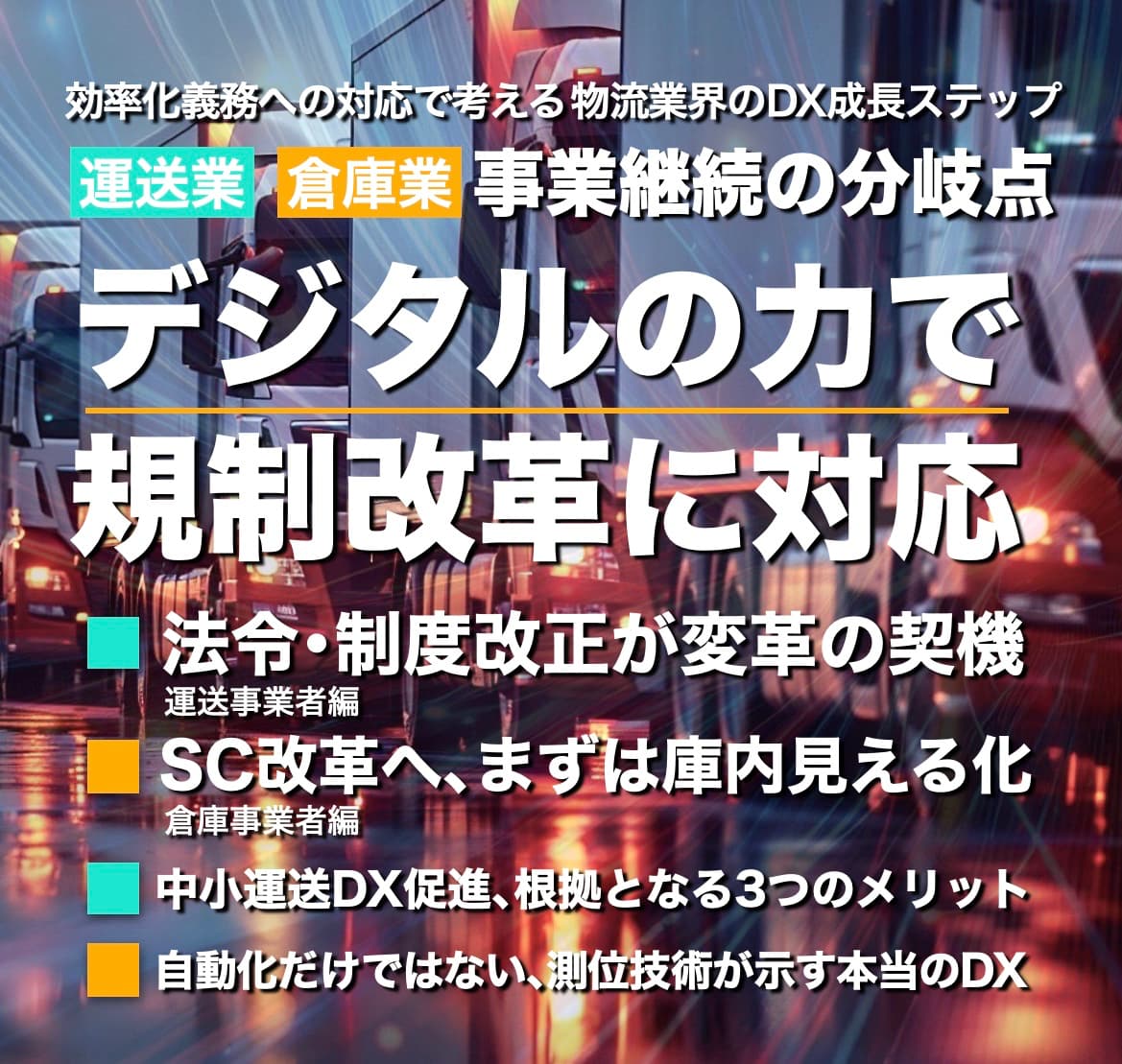

話題ことし5月15日に公布された改正物流効率化法では、荷主(発荷主、着荷主)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)など、物流に携わるすべての事業者に効率化への努力義務が課される。荷待ち時間、荷役時間の削減などで、トラックドライバーの働き方改善につながる取り組みや、積載率向上による効率的な運び方が求められ、国が策定した判断基準に基づいて指導・助言や、調査・公表が実施されることとなる。

国土交通、経済産業、農林水産の3省合同会議では、改正法に伴う規制的措置の詳細や、努力義務遂行の判断基準が協議されており、年末には政省令案が作成される予定である。

(イメージ)

合同会議で検討されている貨物自動運送事業の判断基準として検討されている事項には、求荷求車システムなどを活用した帰り荷の確保による実車率の向上、配車・運行計画の最適化に資するシステム導入や、バース予約システム導入現場ではそれを積極的に活用すること、物流データの標準化など、IoTソリューション導入や運用が前提となる事項も多い。

また倉庫業など、貨物運送関連事業者の判断基準としては、バース予約システムの導入、バース到着時間集中の改善、パレット運用などのほか、検品を効率的に実施するための機器導入や、荷役効率化機器、搬送、ピッキング自動化機器導入、物流データの標準化などが検討されており、ここでもデジタル化への取り組みが必要とされている。荷主側からの取り組みなど、関係事業者との連携を図るとともに、必要に応じて取引先に対して協力を求めることも、判断基準として検討されており、倉庫現場目線でのDX(デジタルトランスフォーメーション)で、常に効率化を意識しておくことが必要となるだろう。

デジタル化への取り組みは、長い長い道のり

デジタル化への取り組みは、長い長い道のり

こうして見てみると、物流の業界の一員であり続けるには、好き嫌い、得手不得手を問わず、デジタル、IoT技術を活用した業務効率化は避けられない取り組みであることは明らかだ。もちろん、DXが法令への対応となるのは、あくまでも結果論。運送事業者であれば、車両費や燃料費、人件費などの原価コスト高騰、仕事や荷物量の減少、人手不足への対応として、倉庫事業でもEC(電子商取引)需要の増加への対応や省人化など、事業継続、事業成長のために効率化に取り組むことを必然とする企業も多いはずであり、将来へ向けた投資としてDXを検討する事業者と、検討できない事業者の違いは、現状の把握力と将来に向けたビジョンの有無だと言えるかもしれない。

DXが簡単ではないこともまた事実、誰にでもできると言えば嘘になる。「DX」という言葉がデジタル技術の活用で実現する業務改革の本質ではなく、ただ最新家電を購入するかのような感覚で矮小(わいしょう)化されていることにも問題がある。現状に「課題」を感じているのであれば、それはどうやって解決できるのか。ソリューションの活用によって解決できるのならば、そのために今、投資しておくことが将来どんな波及効果を生み出すのか。事業継続、さらに成長への道筋を描ける経営者としての戦略、手腕なくしては、DXなどあり得ない。

取り組みの必要性はわかっているが、何から取り組んでいいかわからないという事業者には、まず一足飛びのDXなどはあり得ないこと、中長期的な視点でデジタル化のスタートラインに立つことが重要であることを知ることが必要だろう。業界再編が進むなかで、チャンスと捉える企業も、淘汰される企業も増えていく。淘汰されないためには、今この瞬間から長い道のりへ踏み出す覚悟を持つことが、デジタル化に踏み出す準備となるのではないだろうか。