▲船井総研ロジ物流ビジネス支援部物流HRグループ評価・賃金チーム、チームリーダー・シニアコンサルタント、三村信明氏

ロジスティクス運送業界における賃金を巡る訴訟は、かつては資金繰りの悪化による未払いといった経営上の問題が中心だった。だが近年では、労働時間と報酬の関係に起因する「給与制度」そのものの妥当性が問われるケースも出てきている。

「賃金を巡る訴訟は主に企業の財政的な問題から発生するが、運送業界では『給与制度』の問題から裁判となるケースが発生している」。そう語るのは、物流企業のコンサルティングを行う船井総研ロジ(東京都中央区)のコンサルタント、三村信明氏だ。今物流業界に訪れつつある、ドライバーの給与制度見直しの契機について三村氏に話を聞いた。

「出来高払制」に揺らぐ正当性──裁判が示した転換点

「出来高払制」に揺らぐ正当性──裁判が示した転換点

三村氏によると、運送業界で広く用いられてきた「出来高払制」(歩合給)の給与体系が、今大きな転換点を迎えているという。発端となったのは、サカイ引越センターに勤務していた元作業員兼ドライバー3人が提起した“未払い”賃金を巡る訴訟。訴訟では、残業代の支払い方法が争点となった。出来高払制に該当しないにもかかわらず、同制度を適用して残業代を低く算出した結果、“未払い”が生じたと原告側が主張。一審・二審ともに原告の主張が認められ、現在は最高裁で係争中となっている。

出来高給とは、賃金が労働給付の成果に応じ一定比率で支払われる賃金形態であり、たとえば営業職のように自らの努力で仕事を獲得し、その成果に応じて報酬が支払われるケースなどに適用される。三村氏は「トラックドライバーの業務実態はこれとは大きく異なる。今回の裁判は、運送業界では通じていた『常識』を覆すもの」と語る。

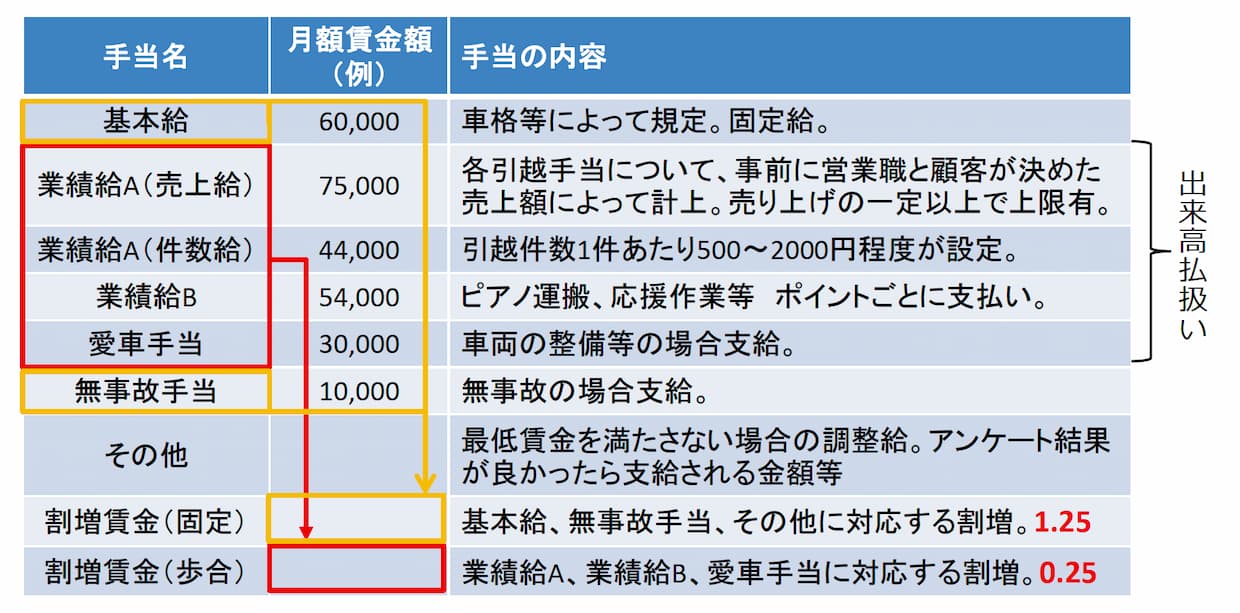

同社では、「基本給」と「歩合給」を併用する賃金体系を導入しており、 基本給のほかに、出来高給(売上高給、件数に応じた手当、作業手当、洗車などの車両整備に応じた愛車手当など)、無事故手当、調整給などを支給。給与の大部分が「出来高給」になっていた。

ドライバーは“自ら稼ぐ”立場にあるのか?

ドライバーは“自ら稼ぐ”立場にあるのか?

ドライバーは自分で仕事を取りにいくわけではなく、案件の獲得は営業や配車係が担っている。また、どの業務をどのドライバーに割り振るかも配車係の裁量に委ねられており、ドライバーは割り当てられた業務を遂行する立場にあり、作業量が見込みより多くなっても賃金に反映される仕組みにはなっていない。三村氏は「今回の裁判では今のところ、個々の労働者の成果といえず、自助努力が反映される賃金とは言えない、という判断が下されている」と説明する。

裁判所は運送業の実態を踏まえ、「歩合給」とされていた賃金が出来高給としての法的要件を満たしていないと判断。結果として、残業代についても歩合給としての割増率0.25倍ではなく、基本給としての割増率1.25倍での計算が適用されるべきとした。これは運送業界における賃金体系のあり方に一石を投じる判断であり、今後、各社が従来の歩合給制度を見直す契機となる可能性が高い。

成果主義の限界とドライバー間の不公平感

成果主義の限界とドライバー間の不公平感

運送業で用いられてきた従来の歩合給モデルは、「走った分だけ稼げる」ことが大きな魅力とされてきたが、24年の労働時間上限規制(960時間)により、このモデルは限界を迎えている。三村氏は「今回の判決で歩合給が認められたとしても、将来的には720時間へのさらなる短縮が予定されており、ドライバーは稼げず、運送事業者もドライバーを集めることができない。また、荷主交渉の成果次第で、出来高給(売上歩合)の格差ができており、ドライバー間で不公平感が生じて、『歩合が低い仕事や割の合わない仕事はしたくない』といった声があがって配車担当者の負担が増え、長時間労働の是正が進まない会社もある。単純な成果主義ではうまくいかない側面もある」とし、これからは、「付加価値が高い仕事ができる社員ほど給与が高くなるよう設計する、運行形態・業務内容を洗い出して身体的に負荷のかかる業務について報いる、限られた労働時間のなかで、安全・安心・安定した働き方ができるドライバーを評価し、給与も安定型にする必要があるという。

給与制度改革には正確な労働時間管理が不可欠

給与制度改革には正確な労働時間管理が不可欠

ただし、給与体系を変えるだけでは不十分である。労働時間の適正な把握と管理ができていなければ、公正な賃金支払いは成り立たない。多くの運送会社では、デジタコでは把握できない乗車時間以外の労働時間(出庫前の点検や帰庫後の作業時間など)がカウントされていないケースや、システムが日跨ぎや2泊3日、ダブルカウント、分割休憩などに対応しておらず、労働・残業時間が正確でないケースも多いという。

加えて、歩合給の比率が高すぎると、ドライバーの「仕事の選り好み」が発生し、配車効率や労務管理に支障をきたす場合もある。逆に固定給が高すぎれば、長時間労働を助長する可能性もある。こうしたことを踏まえ、三村氏は「歩合と固定のバランスをどうとるかが、今後の賃金制度改革の鍵となるだろう」との展望を示した。

等級・評価制度の導入で総合的処遇へ

等級・評価制度の導入で総合的処遇へ

こうした実情から、三村氏は等級制度や評価制度の導入を提案。これは、ドライバーの業務負荷や能力、貢献度を反映した多角的な報酬体系を目指すもので、他業種ではすでに一般的な仕組みだ。三村氏は「運送業界でも、売上や労働時間だけを対価にするのではなく、質や効率、事故の有無といった総合的な評価に基づいて処遇する体制づくり」の必要性を訴えた。

給与制度の見直しには一定の手間とコストがかかるが、放置すれば違法リスクや労使トラブル、人材流出の温床となりかねない。今後は、ドライバーが「安心して働ける」環境と、企業が「公平に評価できる」制度の両立が求められる。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。