国際世界経済の新たな成長エンジンとして、インドが熱い視線を浴びている。2028年には米国、中国に次ぐ世界第3位の経済大国になるとの予測もあり、そのポテンシャルは計り知れない。日本貿易振興機構(JETRO)の分析によると、7割近い日系企業が黒字を見込むなど、ビジネス環境は良好だ。しかしその裏には、10年以上の長期的な取り組みを経てようやく利益を出す企業の姿や、物流、人材確保といった課題も存在する。本稿ではJETRO担当者の分析を基に、急成長するインド市場の実態と、日系企業が成功を収めるための要諦を探る。

Q1. 世界の成長エンジン、インド経済のポテンシャルは?

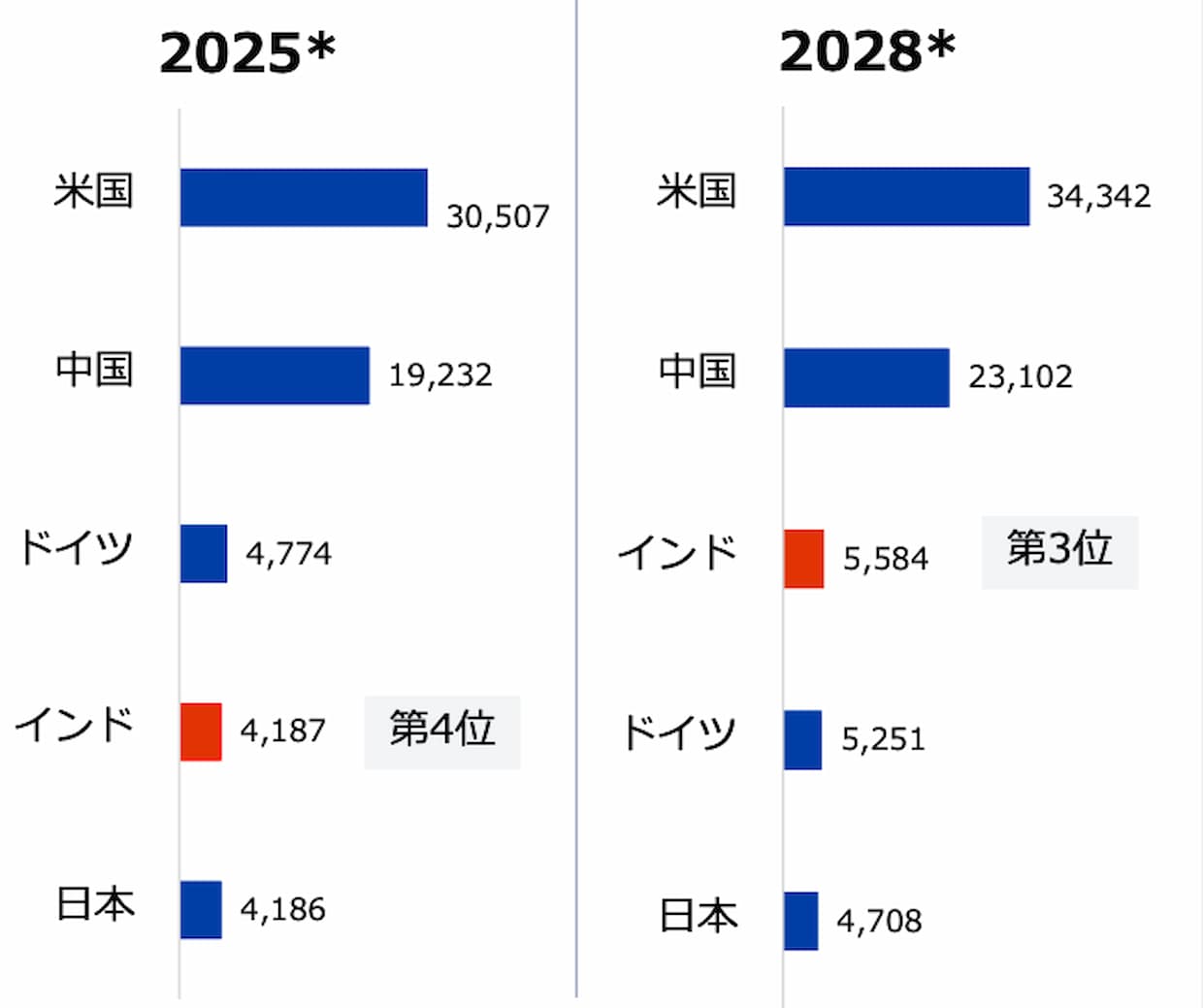

インド経済は、新型コロナ禍以降も7-8%台という高いGDP成長率を記録し、力強い拡大を続ける。JETROによると、25年には日本のGDPを抜き世界第4位となり、28年には米国、中国に次ぐ世界第3位の経済規模を確立する見通しだ。

▲GDP総額(予想額)の世界上位国 単位:10億ドル(出所:JETRO)

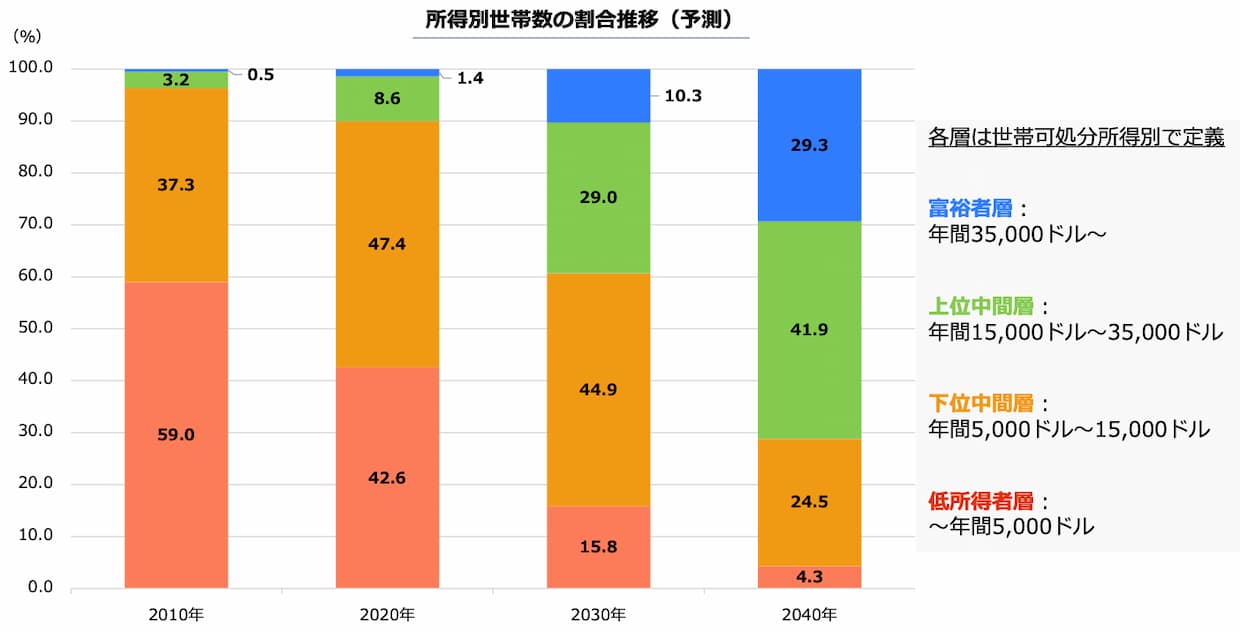

この成長をけん引するのが、急速に拡大する富裕層・中間層だ。現在の平均所得は日本の1970年代初頭と同水準の2500ドルだが、2040年には人口の7割が上位中間層以上に達すると予測する。特に富裕層は30年時点で人口の10%に達し、日本の総人口に匹敵する巨大な富裕層市場が生まれる計算になる。

ただし、この成長は国内で一様ではない。例えばデリー首都圏の1人当たりGDPが4700ドルなのに対し、東部のビハール州では600ドルにとどまるなど、地域間で8倍の所得格差が存在する。JETRO担当者は「大都市圏を中心に所得層が向上していくイメージが近い」と指摘し、エリアごとの特性を見極める重要性を強調した。

Q2. 現地日系企業のリアルな実態と成功法則は?

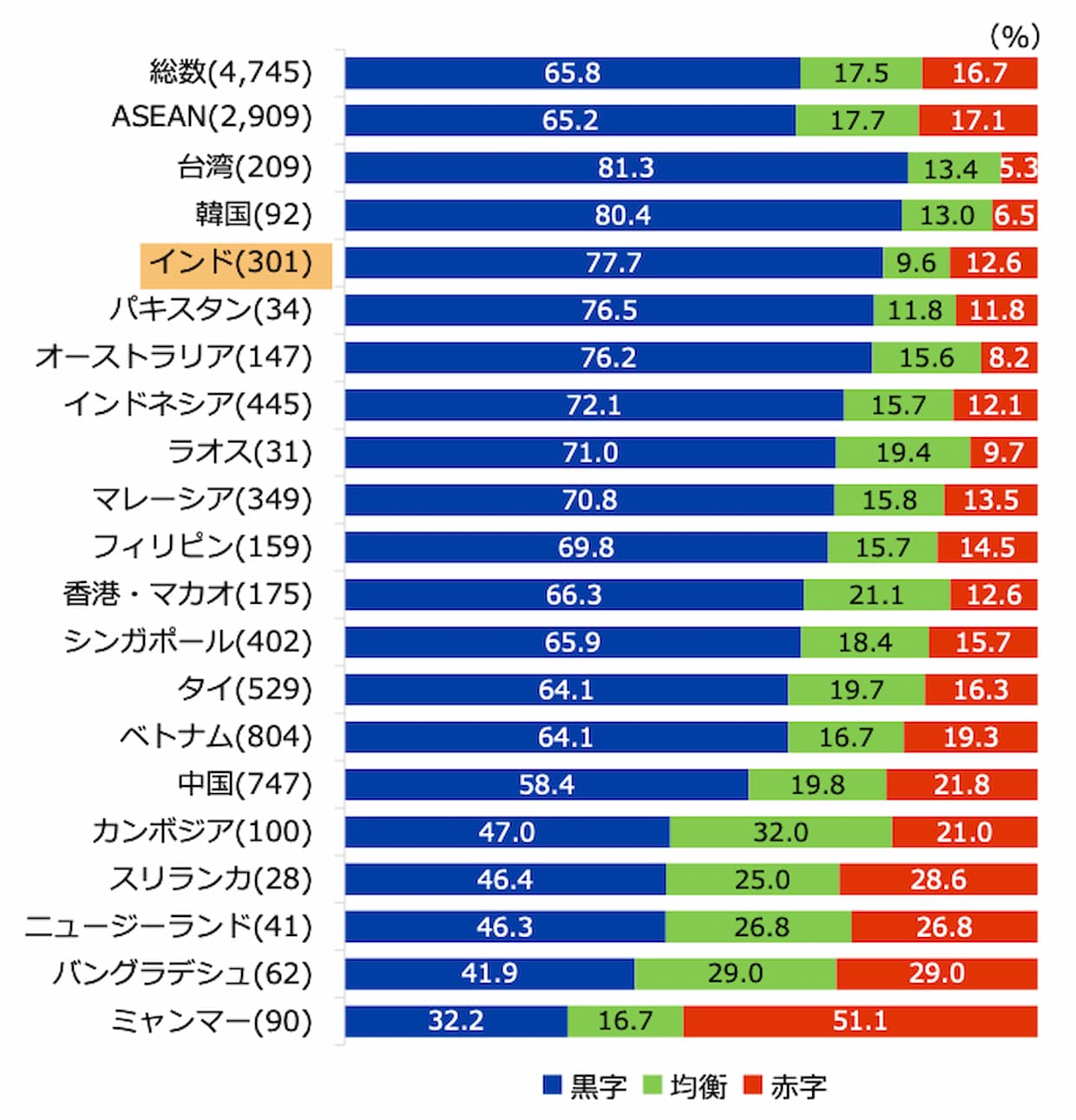

JETROの調査では、24年末の営業利益見込みで黒字と回答した日系企業は8割に達し、過去にない高い水準となった。しかし、進出後の年数でその内訳は大きく異なる。同調査に回答した進出日系製造業企業について、進出10年以上の企業では9割が黒字を見込む一方、10年未満の企業では5-6割にとどまる。この事実は、インド市場が短期で利益を上げるのが難しい、腰を据えた取り組みを要する市場であることを示唆する。

▲在インド日系企業の営業利益見込み(出所:JETRO)

現在、1400社の日系企業が進出し、拠点数は5200に上る。なかでも自動車産業の存在感は大きく、関連企業で全体の1割を占め、乗用車販売台数シェアの5割を日系メーカーが握る。競合環境は他のアジア諸国と異なり、最大の競合相手として地場企業を挙げる割合が7割を超える。

一方で、中国企業の存在感は投資規制などの影響で限定的だ。成功している企業には共通点がある。進出企業の85%を大企業が占めることからも分かるように、長期的な視点が不可欠だ。その一方で、独自の技術を持つ中小企業にも勝機はある。中古車リサイクルや特殊な溶接技術など、インド市場の需要を的確に捉えた企業が短期間で成功を収めた事例もある。

また、文房具大手のコクヨが、買収した現地有名ブランド「カムリン」の名を残して市場に浸透したように、現地ブランドの活用も有効な戦略の一つだ。人材面では、人件費の上昇が経営課題となる。最近の昇給率は物価上昇率を上回る10%前後で推移する。しかし、他の外資企業などが20-30%の高い昇給率を提示し、日系企業で育成した優秀な人材を引き抜くケースも頻発しており、人材の定着が大きな課題となっている。

Q3. インド政府の製造業振興策と外資規制の実情は?

インドに進出する日系企業は、主に巨大な内需をターゲットにする。売上高に占める輸出の平均比率は18.9%と、ほかのアジア諸国と比較して最も低い水準だ。

インド政府は製造業を振興するため「生産連動型奨励策」(PLI)を推進する。これは、政府が指定した重要分野で、生産実績などに応じてインセンティブを付与する制度だ。自動車分野などで日系企業の認定事例も出ている。しかし、ドローンや先端化学などの分野では、適格要件の基準が厳しく、予算が未達になるなど、分野によって明暗が分かれているのが実情だ。

一方、インド政府は近年、インド標準規格(BIS)の認証を600品目で強制化している。対象品目を輸入・販売するには認証取得が必須で、取得には工場の査察を含め8か月ほど要する。特に中国からの輸入品に対しては、この制度が事実上の輸入規制として機能し、認証が下りない事例も報告されている。こうした措置も、インド市場でぼ中国企業の存在感が限定的なものになる一因となっている。

Q4. 物流インフラは改善されたか?残された課題とは?

インドの物流インフラは近年、目覚ましい改善を遂げている。JETRO担当者は「工業団地までの道路など、各地でインフラが改善している。デリー近辺もムンバイも、工業地帯を中心に整備が進んでいる」と現地の変化を語る。特にムンバイでは、湾岸道路の整備により市中心部の混雑を避け、南部へのアクセスが大幅に向上した。120キロ離れたムンバイとプネを結ぶ高速道路も完成し、移動時間の計算が立つようになったことは大きな利点だ。デリーやムンバイのメトロ網も拡充し、市民の足としての利便性も高まっている。

しかし、物流品質の面では課題が残る。半導体のような精密機器の輸送には、道路の穴一つで許容できない衝撃が加わるリスクが伴う。政府は半導体産業を推進するものの、輸送を支えるインフラ品質はまだ追いついていない。また、空港で実施する貨物検査で、検査後に箱が開けられたまま放置されるといった問題も依然として解決していない。これは、品質劣化に直結する深刻な問題として、物流企業を悩ませている。

結び:「百聞は一見に如かず」の精神で掴むインドの真価

JETRO担当者は、インドへの進出を検討する企業に対し「百聞は一見に如かず。実際に見て体験することが一番良い」と、実体験の重要性を繰り返し訴える。数字やレポートだけでは決して掴めない熱気と躍動感を肌で感じてこそ、真のインドが見えてくる。グローバルサプライチェーン再編のなかで、インドがすぐに「中国の代替」となるわけではない。

しかし、長期的な視点でインド特有の環境を理解し、その強みを活かす戦略を立てれば、大きなビジネスチャンスを掴める可能性を秘めている。「長期的に魅力的でありながら、すぐには参入しにくい市場だからこそ価値がある」という言葉が、この国の本質を物語る。変化を続ける巨大市場インドへの挑戦は、今まさに新たな局面を迎えている。

<関連イベント情報>

日印物流パートナーシップの新時代

〜巨大成長市場インドの最新インフラ事情とサプライチェーン動向

▽クリックで詳細・申込ページへ▽

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。