記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「NTTデータ、GHG排出量可視化で秋田銀と提携」(10月1日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

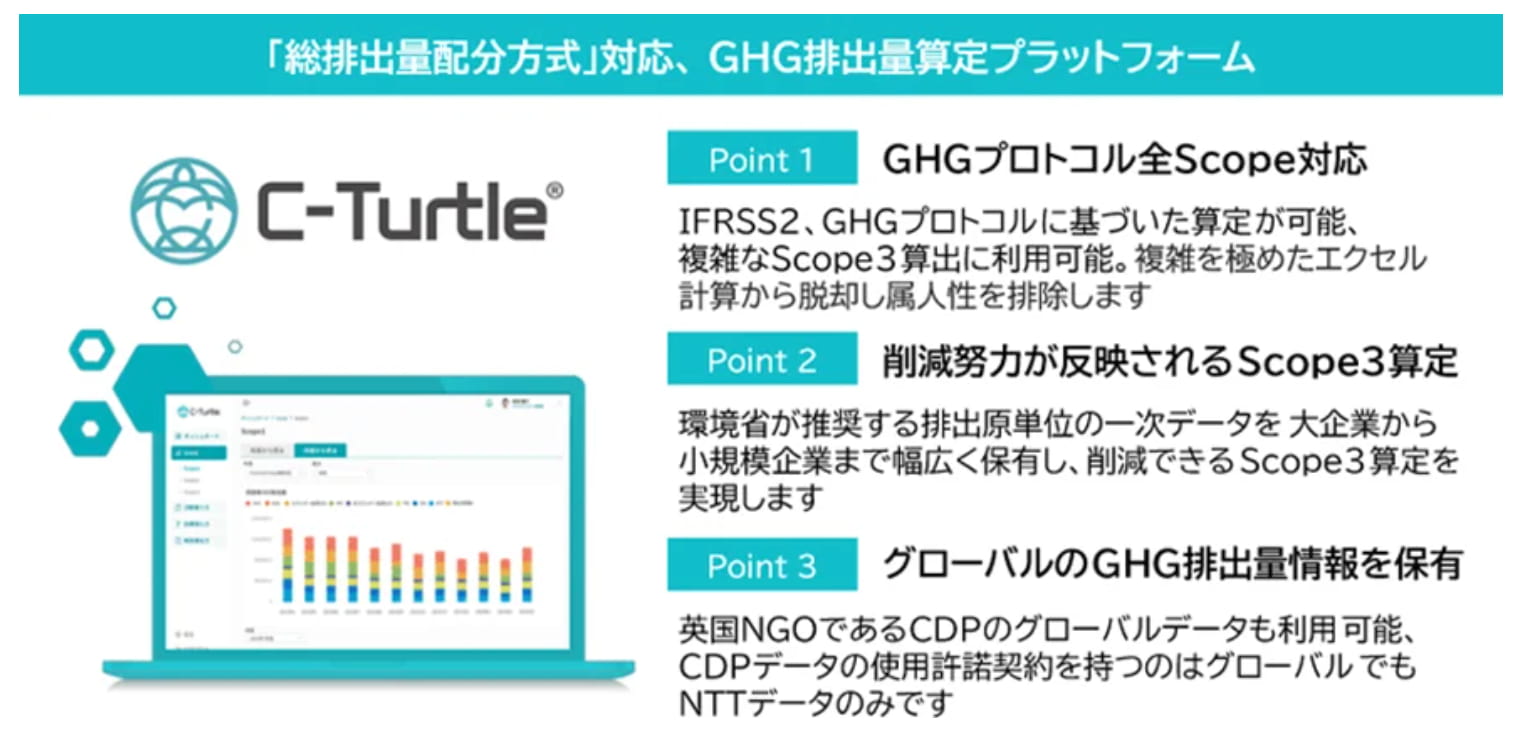

環境・CSRNTTグループでは、NTTデータが提供している企業のCO2排出量を可視化するシステム「C-Turtle」(シータートル)を軸にした脱炭素経営の支援策を始めた。弊社既報の通り、NTTデータとNTT DXパートナーは共に秋田銀行と手を結び、同行の融資先企業にC-Turtleを無償で配り始めたのだ。

この取り組みの背景、脱炭素化支援策を推進する秘策は何なのか。NTTデータコンサルティング事業本部サステナビリティサービス&ストラテジー推進室統括室長の南田晋作氏は「地域企業の関心ごとは南極の氷が溶け出すよりも、電気代が下がるか下がらないかだ」と率直に語る。地球温暖化といったグローバルな視点も大事だが、それよりも、企業の経営改善に直結するメリットの訴求こそが脱炭素化を促す鍵だという。

サプライヤーの努力が取引先に波及

サプライヤーの努力が取引先に波及

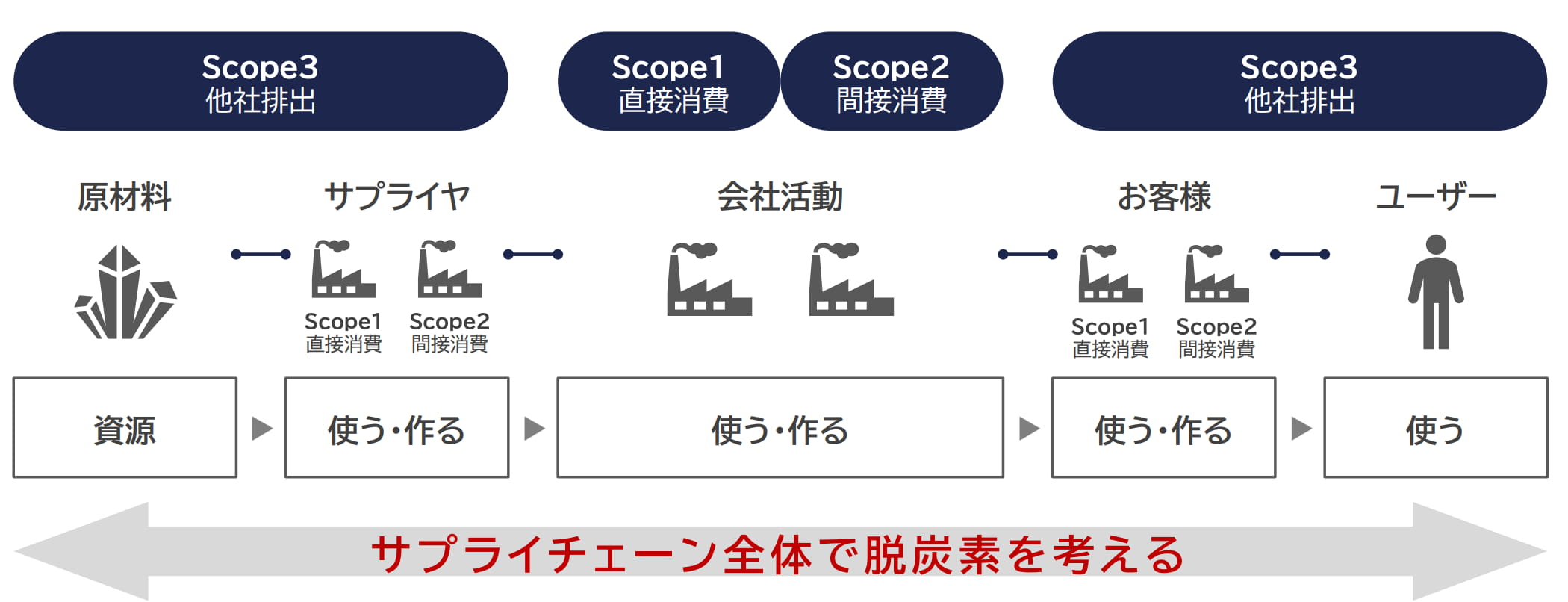

C-TurtleはGHGプロトコルに基づくスコープ1(自社での直接排出)、スコープ2(電力使用による間接排出)、スコープ3(サプライチェーン全体の排出)の算定に対応する。特にスコープ3の算定では従来の産業連関表ベースの排出原単位ではなく、「総排出量配分方式」を採用した点が画期的だ。

この方式の仕組みはこうだ。仮に、年間100万トンのCO2を排出し、売上高が100億円の企業Aがあるとする。この場合、企業Aの「サプライヤー別排出原単位」は、100万トン÷100億円=1万トン/億円となる。企業Aから10億円分の製品を購入する企業Bは、10億円×1万トン/億円=10万トンのスコープ3排出量を計上することになる。

ここで、企業Aが省エネ施策などにより排出量を50万トンに削減した場合、排出原単位は0.5万トン/億円に低下する。すると、企業Bの算定排出量も自動的に5万トンに減少する。つまり、サプライヤー側の削減努力が、取引先企業のスコープ3排出量に直接反映される仕組みになっている。

9月、NTTデータは秋田銀行と連携し、この取り組みを発表。秋田銀行は融資先企業の排出量算定を支援し、年間売上高100億円未満の企業にはC-Turtle無償版を提供する。南田氏は「秋田県内の企業の9割以上が100億円未満。無償版の配布対象企業の割合が高い」と説明する。

南田氏は排出量の可視化を「ダイエット」に例えて説明する。「省エネはダイエットと同じで目標達成が難しい。体重を測らずに減量を始めると、何キロ痩せたか分からない。だから、ダイエットを始める前にまず体重計に乗る。同様に、CO2削減を始める前にまず排出量を測定する必要がある」

電気料金が倍なら効果も倍

電気料金が倍なら効果も倍

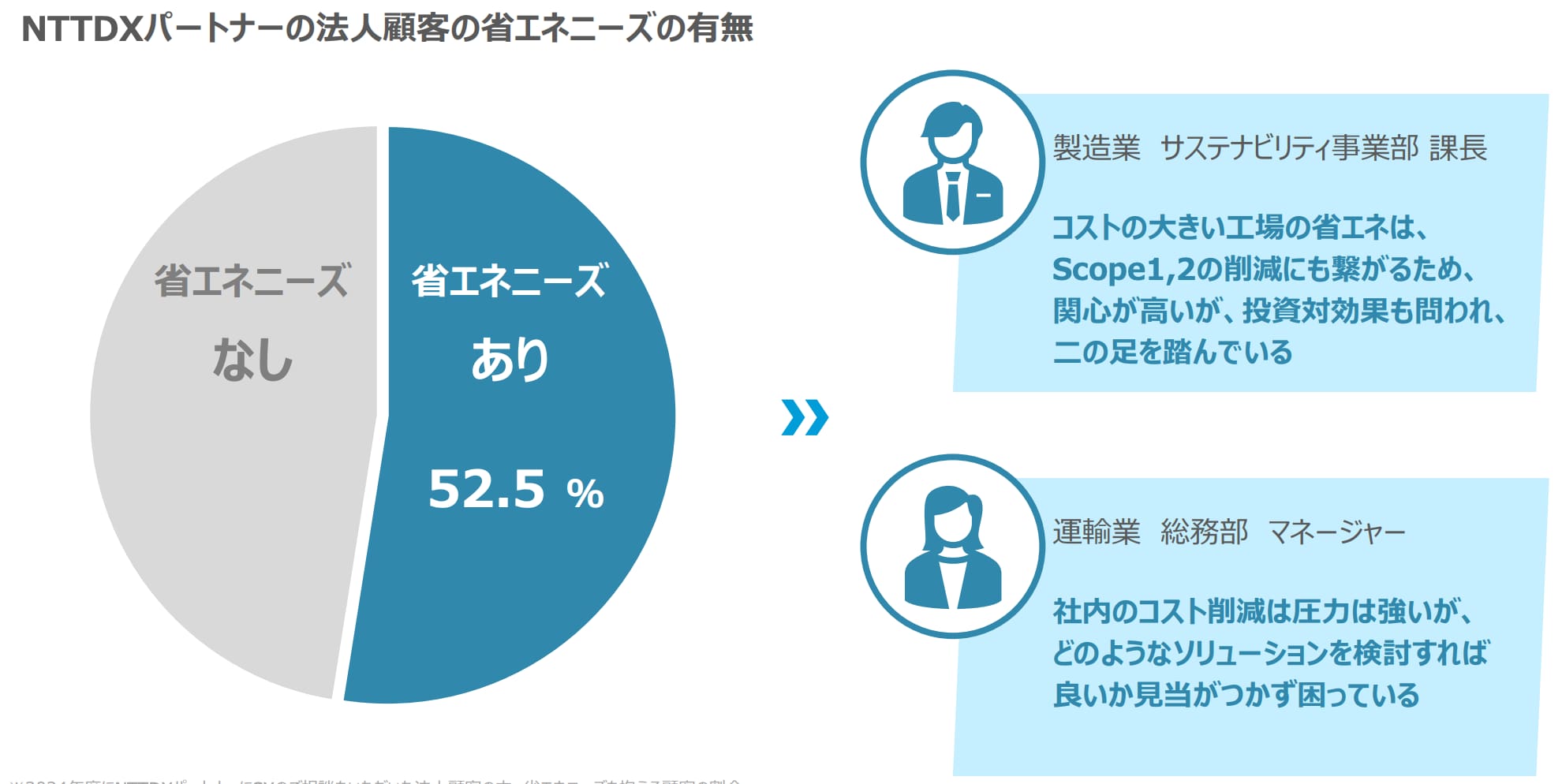

NTT DXパートナーソリューションデザイン事業部マネージャーの三輪雄大氏は省エネソリューションの提供を通じて、企業の電気代削減を支援する。秋田銀行との連携を選んだ背景には秋田県特有の事情があるという。

「秋田県は日照時間が短く、太陽光発電の効率が低い傾向にある。加えて、東北電力管内の業務用電力の電力量料金は、他地域と比較しても高い傾向にあり、契約形態によっては倍近い水準となる場合もある。このため、省エネによる電気代削減効果が大きい。地域企業にとって省エネ対策の経済的メリットが際立つ」と見解を述べた。秋田銀行の融資先企業にとって、C-Turtleを活用した省エネ支援はまさに渡りに船なのだ。

三輪氏は「自社施設や設備状況に応じた適切な省エネは企業にとってメリットしかない。デメリットはほぼない」と強調する。ただし、初期投資の回収に時間がかかる場合、導入をためらう企業もある。そこで金融機関との連携が重要になる。

金融機関との連携で負担軽減

金融機関との連携で負担軽減

秋田銀行をはじめとする地方銀行は、省エネ設備投資に対して通常より低い金利で融資する「サステナブルファイナンス」を提供している。さらに、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」や「利子補給事業」を活用することで、企業の負担をさらに軽減できる。例えば、環境省の利子補給事業では、金融機関が提供する環境配慮型融資に対して、国が利子の一部を補給する。これにより、企業は実質的にさらに低い金利で省エネ設備を導入できる。

三輪氏は「本業のファイナンス融資という観点から見ても価値がある」と語る。多くの銀行が「2030年までに環境配慮型融資を3000億円実行」といった具体的な数値目標を経営計画に掲げている。環境配慮型融資の拡大は金融機関にとってESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを示す重要な指標となる。企業は初期投資のハードルが下がり、金融機関は融資実績を伸ばせる。まさにウィンウィンの関係だ。

物流業界、倉庫の省エネに活路

物流業界、倉庫の省エネに活路

日本全体のCO2排出量10億7100万トンのうち、貨物輸送による排出量は8130万トンを占める。物流業界はスコープ1の排出量が多いが、EVトラックの導入は2トン車が限界だ。充電時間の問題もあり、現実的ではない。加えて、中小零細企業が多く、設備投資の余力も乏しい。

南田氏は「物流業界の方々は、CO2排出量についてはわかってはいるが、手の施しようがないのが本音」と指摘する。ガソリンや軽油を避けて通れないため、できる努力は積載率の向上やモーダルシフトに限定される。それでも、事務所や倉庫の電気代削減は可能だ。三輪氏は「冷蔵冷凍系の倉庫を持っている方ならば省エネ対策の効果が大きく、ほぼ間違いなくメリットが出る」と説明する。

モーダルシフトを促す新算定法

モーダルシフトを促す新算定法

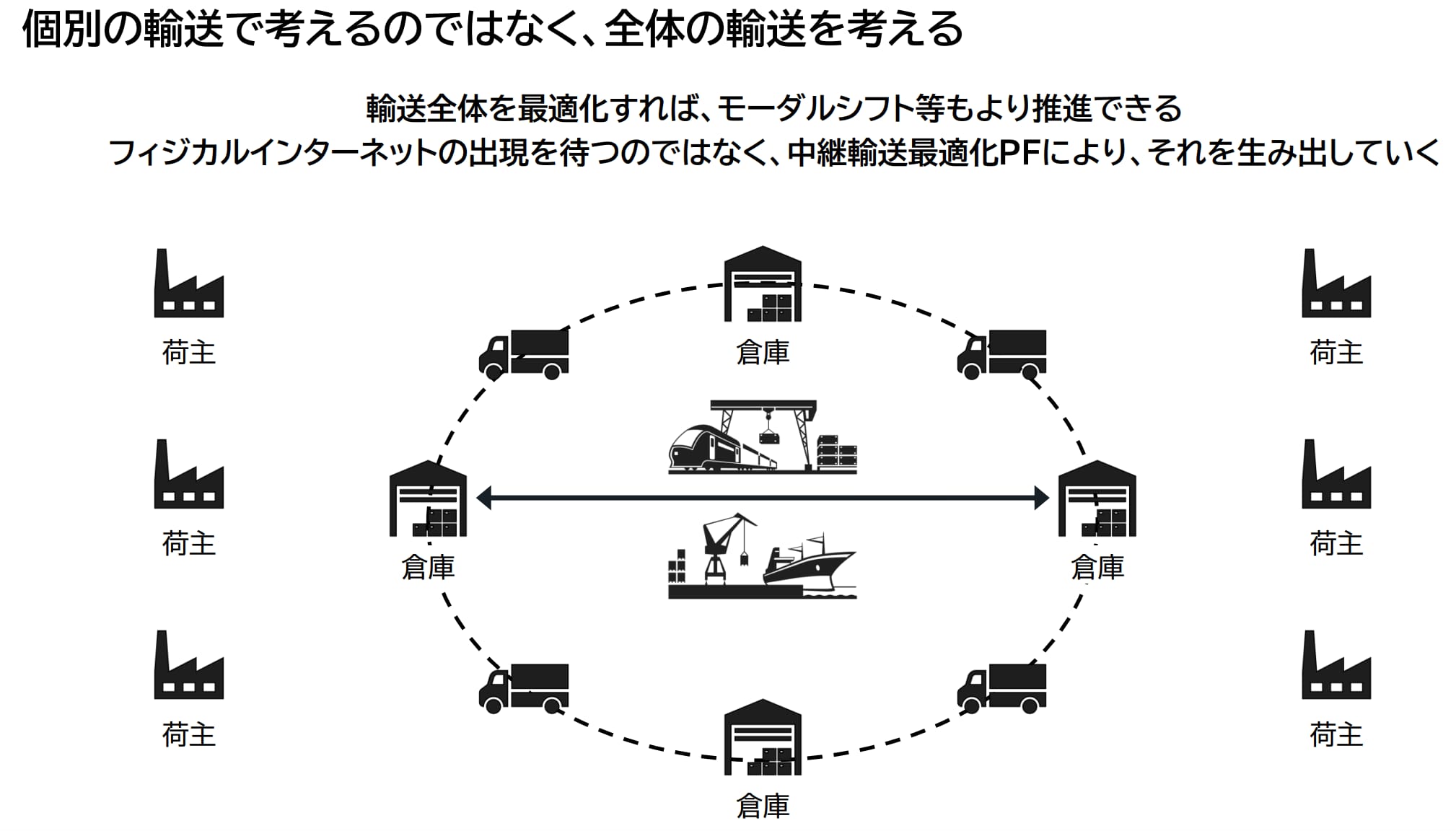

C-Turtleでは、物流企業がトラック、鉄道、船舶それぞれの環境性能を正しく比較できる仕組みも検討している。従来の計算方法ではトラック輸送の方が鉄道や船舶より売上高が高くCO2排出量が少なく見えてしまう問題があった。そこで、「1トンの荷物を1キロ運ぶのにいくらかかるか」という輸送コストで計算し直すことで、実際には鉄道や船舶の方がCO2排出量が少ないという事実を正しく反映できる。これにより、企業はトラックから鉄道や船舶への切り替え(モーダルシフト)を進めやすくなる。

コスト削減が脱炭素化を加速

コスト削減が脱炭素化を加速

企業が脱炭素化に取り組む最大の動機は、コスト削減だ。省エネによる電気代削減は、短期的には経営改善につながり、長期的にはCO2排出量の削減につながる。南田氏は「電気代が下がる話ですよ、と伝えるのが効果的」と強調する。

C-Turtleで排出量を可視化し、省エネソリューションの導入により、企業は「可視化→削減→価値訴求」のサイクルを回せる。削減努力はサプライヤー別排出原単位に反映し、取引先のスコープ3排出量にも波及する。三輪氏は「省エネすることが、この企業としての脱炭素先進企業たるブランディングに資する、と気づく経営者が増えている」と指摘する。省エネを起点に、環境省のエコアクション21などの認証取得や、サステナビリティレポートの開示に取り組む企業も増えている。

三方良しで地域経済も活性化

三方良しで地域経済も活性化

脱炭素化は地球温暖化対策という大義だけでは、中小企業の背中を押せない。しかし、電気代削減という実利を示せば、企業は省エネに動き出す。その結果、CO2排出量が減り、サプライチェーン全体の脱炭素化につながる。

金融機関にとっても、これは一石二鳥だ。融資先の経営改善は貸し倒れリスクを減らし、サステナブルファイナンスの拡大は新たな収益の柱になる。企業、金融機関、社会全体がウィンウィンの関係を築くことで、脱炭素化が勢いづく。理想論より現実路線。NTT グループの戦略は、地に足がついている。(星裕一朗)

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。