イベント物流の全体最適化に向けて、物流システムプロバイダー同士の連携を探る取り組み「第二回物流DX会議」が、23日開催された。

昨年、物流の2024年問題をはじめとする物流課題の解決に向け、デジタルプロバイダー6社からスタートしたデジタル領域における協調領域構築の取り組みは、今回、参加企業数も3倍の18社に拡大している。

▲DX会議の冒頭、挨拶するLOGISTICS TODAY編集長・赤澤裕介(左)とプラスオートメーション・田口智士氏(右)

賛同する企業数の拡大に加えて、視聴申し込み数も900件を超えるなど、業界内の大きな関心を集めており、昨年「第一回」の課題となった、協調領域構築に向けての多様な「各論」についての実証事例から現状の取り組みを確認し、次のステップを検証する局面を迎えている。

この日も、「物流DX会議」の意義を体現する8つの連携事例が紹介され、その最初のセッションが、「人材会社発3PL事業とマテハンメーカーの連携による荷主への新たな価値訴求」と題した、3PL事業者、ロジテック(東京都港区)と、自動倉庫メーカーROMS(ロムス、品川区)による連携事例である。

人とロボットの協働技術による新たな価値創出、導入しやすい現場作り

人とロボットの協働技術による新たな価値創出、導入しやすい現場作り

総合人材サービスを基盤とする3PL事業、ロジテックからは代表取締役の川村将臣氏とチーフコーディネーターの朝倉一雅氏、自動化ソリューションやロボットピック技術を開発・提供するロムスからは、代表取締役である前野洋介氏が登壇し、両社による連携が紹介された。

▲(左から)ロジテック代表取締役の川村将臣氏、チーフコーディネーターの朝倉一雅氏

派遣人材事業を基盤とした3PL事業として、人や場所などのリソース提供で物流業界に貢献してきたロジテック。自社倉庫を保有することで人材派遣のみならず総合物流事業へと拡大し、3PL、運送、倉庫など豊富なネットワークで物流課題を解決するプラットフォーム「ロジパレ」を展開する。

一方、ロムスの強みは、小型の自動倉庫システム開発にこだわり、小型自動倉庫、ロボットピックなど各種自動化ソリューションを構築する開発力にある。人とロボットの協働によって昼夜を問わない高効率稼働・ハイブリッド稼働を実現し、生産性を最大化させる機能を提供できる。

人の確保、人による管理品質を事業の強みとするロジテックと、省人化を実現する自動化ソリューション開発・提供のロムスの事業は相反する部分もあり、ある意味、商売がたき同志の連携とも言えるのでは、との疑問に、「人と自動化の最適な組み合わせで生産性を向上させ新たな価値を創造する」(前野氏)ことが目標であり、ロボットと人の良いとこ取りでの効率化を目指すという方向性が一致したことで、連携が具体化したという。

▲ROMS代表取締役の前野洋介氏(右)

人材を確保、派遣することに強みを持つからこそ今後の課題を認識し、物流現場には自動化マテハン導入を課題解決の選択肢とすることが必要とするロジテックと、現状は人の作業による生産性、コスト優位性を認めながらも将来に向けて今からの自動化準備が必要とするロムス。

両社の連携によって、ユーザーに提案するのは、これからの時代の物流のあり方であり、自動化・省人化したい課題へのピンポイント対応、自動化による効率化領域とマンパワーによる解決領域の併用や、事業成長フェーズに合わせたカスタマイズや最適なサイジングでの無駄も不足もない物流構築を呼び掛ける。これまで人手で解決していたユーザー、まだマテハン導入までは考えていないといったユーザーにも、ロムスの自動倉庫ダウンサイジング技術によって、これからの物流のあり方に対応する、新たな課題解決の選択肢が増えたと言えるだろう。

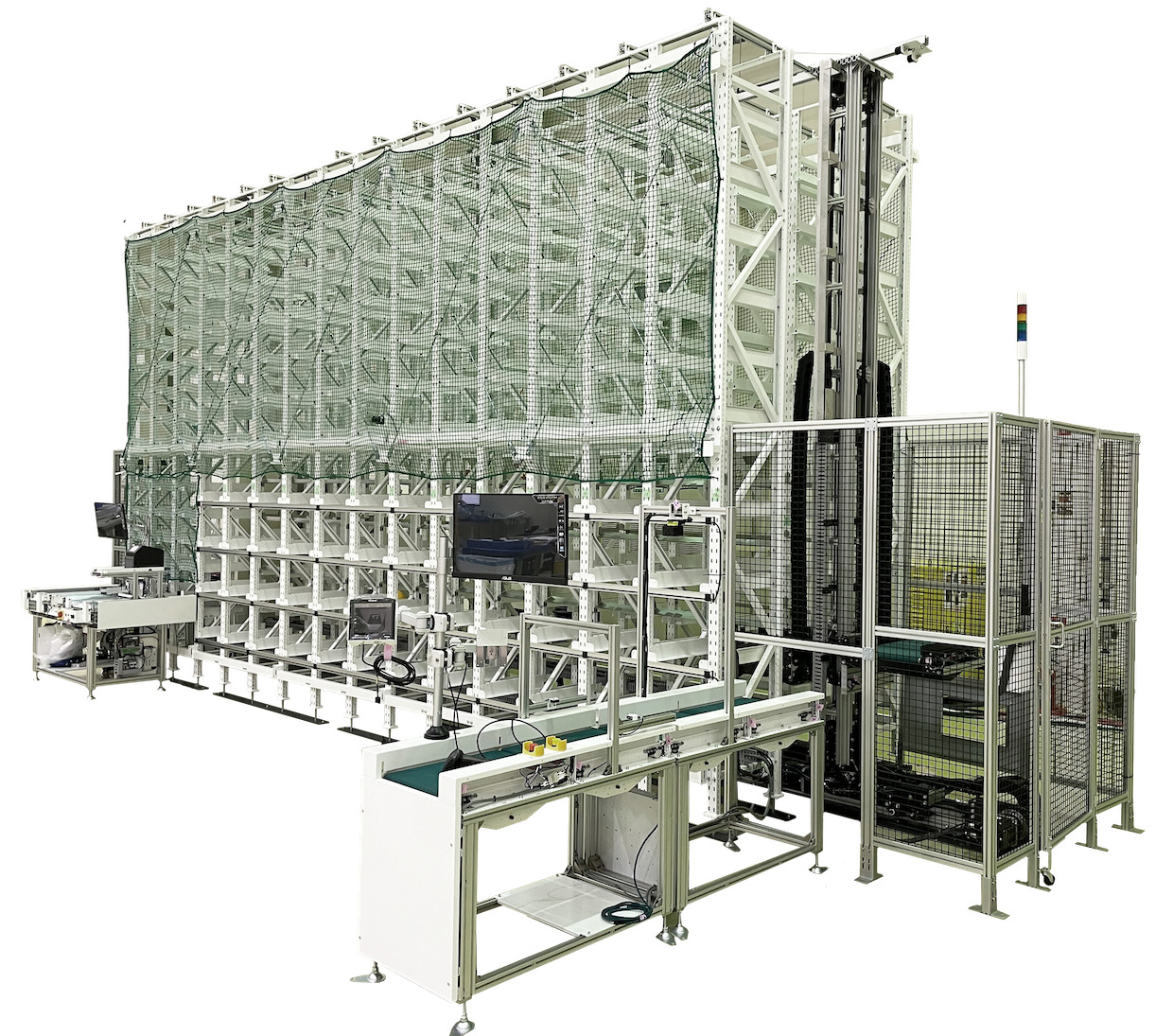

両社の連携は、23年12月から運用実証をスタートし、この9月からはロジテック保有の別拠点にロムスの高速立体型ピース仕分け機「Nano-Sorter(ナノソーター)バッファ付モデル」を常設して、ユーザー課題へ対応する。「ロムスの自動倉庫導入においては、レンタルでの運用も可能とのことで、サブスクモデルとして組み込むことで、プラットフォーム化推進も期待できる」(川村氏)。「人材派遣」のほか、倉庫などの場所提供など各種物流サービスのプラットフォーム化を展開するロジテックは、新たにそのサービスの中に自動化マテハンによる解決を組み込むことで、3PL事業に新たな付加価値を創出し、解決できる領域を広げることも可能になる連携と言えるだろう。

▲「Nano-Sorterバッファ付モデル」

ロボットと人の協働を目指す技術の進化によって、課題に絞り込んだ自動化によるコスト効率と生産性アップ、シェアリング利用など、自動化導入のハードルが下がることも予想される。これからの物流業界に必要な自動化技術、ロボット技術を、より多くのユーザーにとって使いやすい環境に整備する取り組みが、この2社連携からさらに拡大していくことも期待できるのではないだろうか。