話題8月12日、EC(電子商取引)物流支援のトップランナーであるSTOCKCREW(ストッククルー、東京都中央区、中村慶彦社長)は、千葉県八千代市に新たな旗艦拠点「Chiba Central Dock」(千葉セントラルドック)を稼働させた。これは、既存の「Chiba Dock1」(1万平方メートル)と「Chiba Dock2」(5000平方メートル)を統合する、延床面積1万5000平方メートルにも及ぶ壮大な移転プロジェクト。驚くべきは、顧客への出荷停止期間をわずか3日間(8月9-11日)に抑え、この大規模移転を完遂させたことだ。

物流業界の常識を覆すこの挑戦は、いかにして成し遂げられたのか。その裏側には、自律走行搬送ロボット(AMR)を開発・提供するシリウスジャパン(同)のテクノロジーと、顧客に寄り添う徹底したコミットメントがあった。シリウスジャパン社長のニエ・ユハン(以下、グレース)氏へのインタビューを元に、緊迫の移転プロジェクトの全容と、その先に見据える未来の物流像を明らかにする。

成長ゆえの決断、壮大なる「引っ越し計画」

成長ゆえの決断、壮大なる「引っ越し計画」

STOCKCREWの急成長は、とどまるところを知らない。EC事業者からの支持を集め、サービス開始からわずかな期間で利用社数は2000社を超えた。事業拡大に伴い、2023年10月に開設したChiba Dock1(プロロジスパーク八千代1)は、半年で3000平方メートルから1万平方メートルへと拡張。25年4月にはChiba Dock2(同2)もオープンした。

▲「Chiba Dock 1」では、フォークリフトと電動台車、AMRが頻繁に行き交う

しかし、2拠点に分かれたオペレーションは、管理の複雑化やコスト増といった新たな課題を生んでいた。「顧客から預かっている商品を一つのスペースに集約した方が、運用コストは低い」。そう判断したSTOCKCREWは、Chiba Dock2を置いていたプロロジスパーク八千代2の広大なフロアに拠点を統合する決断を下す。その決断が正式にシリウスジャパンに伝えられたのは、移転予定日のわずか1か月前、7月のことだった。そして、顧客の事業への影響を最小限に食い止めるべく、移転に伴う出荷停止期間として設定されたのは、8月9日から11日までの、たった3日間。1万平方メートルの倉庫に満載された膨大な商品と、そこで稼働する80台のAMRを、実質3日で移し、12日の午前0時から出荷を再開する。それは、まさに前代未聞の挑戦だった。

常識を覆したシリウスAMRの圧倒的柔軟性

常識を覆したシリウスAMRの圧倒的柔軟性

「3日間での移管・統合は、シリウスジャパンのAMRでなければ不可能だった」。グレース氏はそう断言する。

▲シリウスジャパンのグレース社長

従来の自動化設備、例えば床に固定された大型のマテハン機器では、解体・移設・再設置に数週間から数か月を要するのが当たり前だからだ。この不可能を可能にしたシリウスAMRの強みは、その徹底的に磨き上げられた「柔軟性」にある。

不可能を可能にした第1の鍵は、AMRの常識を覆すマッピング技術にあった。通常、AMRの走行ルートとなるマップを作成するには、棚(ネステナー)が物理的に設置された完成状態の倉庫が不可欠。しかし、今回の移転ではそんな時間は残されていない。そこでシリウスジャパンが取った驚くべき手法は、ネステナーも何もない空っぽの床に空箱を置き、移転後のレイアウトの“形”だけを仮想的に作り上げてマッピングするというものだった。

▲(左)ネステナーと空き箱でマッピング(右)床に空き箱だけでマッピング

グレース氏は「これは短期間で移転を成功させるために編み出した方法。図面に合わせて箱を置き、マッピングを先行させた」と語る。まだ何もない空間に未来の倉庫の姿を描き出し、実測に近いマップを構築する。この離れ業とも言える先進技術が、極限まで圧縮されたスケジュールを実現するための突破口を開いた。

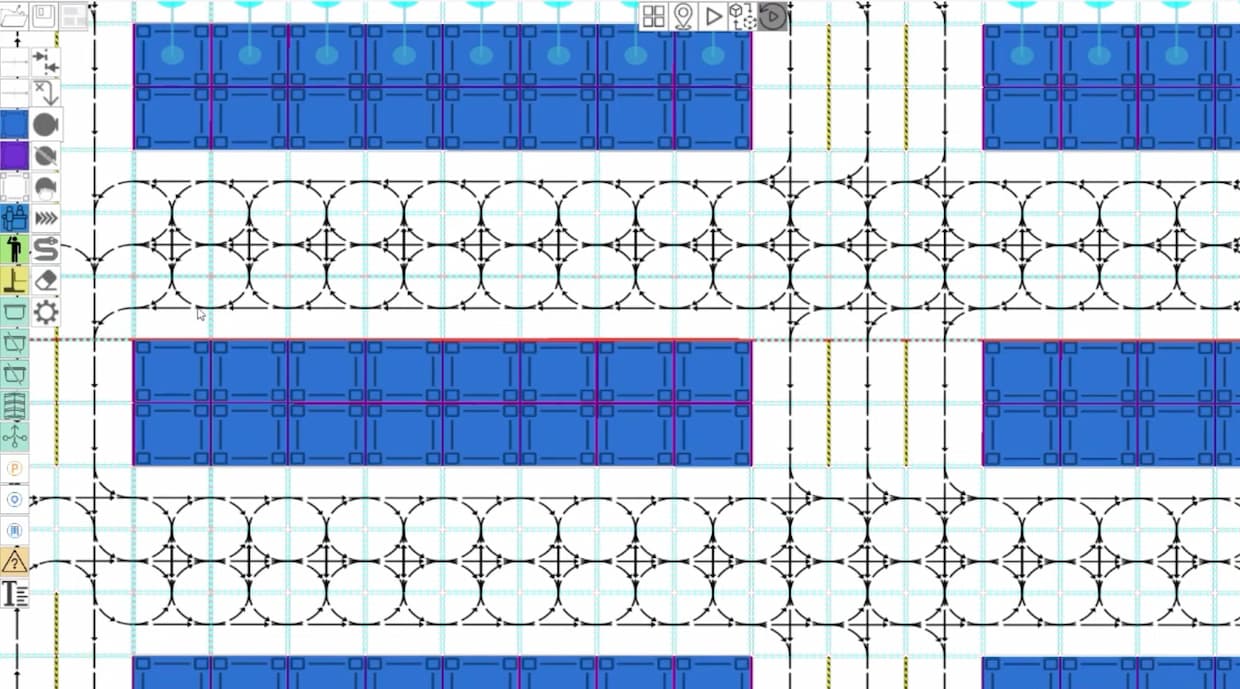

第2の鍵は、ハードウエアの性能を最大限に引き出すソフトウエアの力だ。マップ作成後には、80台ものロボットが互いに衝突せず、効率的に動くための緻密な「交通ルール(走行パターン)」を設定しなければならない。これもまた、通常であれば膨大な時間と労力を要する作業だ。しかしシリウスジャパンのチームは、最終的な全体マップが完成した8月9日からわずか48時間で、1万5000平方メートルに及ぶ広大なエリアの交通ルールとピッキングポイントのロケーション登録を完了させたのである。グレース氏が「この作業を、エンジニア1.5人(常駐1人とグレース氏自身)でやり遂げた」と語る事実は、同社のソフトウエアがいかに複雑なセッティングをシンプルに仕上げているかを雄弁に物語っている。AMR本体の性能だけでなく、それを意のままに操るソフトウエアの洗練性が、この短期間での立ち上げを実現したのだ。

▲マウス操作だけで倉庫マップに導線を引き、AMRの「交通ルール」を設定できる

そして第3の鍵が、資産を無駄にしないハードウエアの高い可搬性である。もし3日間の猶予しかない場合、既存のロボットを廃棄し、新拠点に新しいロボットをあらかじめ準備しておくという選択肢も考えられる。しかし、それでは莫大なコストが発生してしまう。シリウスジャパンのAMRは、床面の工事といった特別なインフラを必要としないため、これまでChiba Dock1で稼働していた65台のAMRをそのままトラックで運び込み、新拠点で再設定するだけで即座に戦力として活用できる。この「引っ越し」の手軽さが、コストを抑制しながらスピーディーな移転を実現する上で、決定的な優位性となった。

▲新拠点への「引っ越し」が完了した65台のAMR

緊迫の72時間、そして奇跡の出荷再開

緊迫の72時間、そして奇跡の出荷再開

計画がいかに優れていても、現場では常に不測の事態が発生する。8月9日から11日にかけての72時間は、まさにトラブルとの戦いの連続だった。最後の区画のマッピングが完了したのは8月9日。そこから交通ルールの設定を急ピッチで進めていた10日午後、80台のAMRを新拠点のネット回線(Wi-Fi)に接続しようとした際に予期せぬ事態が発生する。ロボットがIPアドレスを取得できない──。

調査の結果、原因はロボット側ではなく、Wi-Fiアクセスポイント側の同時接続数の設定ミスであることが判明。お盆の連休中にも関わらず、サービス会社が駆けつけ、幸いにもその日の夜に問題は解決された。グレース氏がこのテストを指示していなければ、出荷開始は絶望的だったかもしれない。荷物の搬入作業が続くなか、グレース氏自らマップの最終的な微修正を行う。全ての荷物が運び込まれ、実環境でテストをする時間は、ほぼ残されていない。11日午後5時半、最終マップが完成し、80台のロボットへのダウンロードが開始された。

▲深夜の作業を終え、静かに「その時」を待つAMRたち

そして、約束の出荷再開時間である12日午前0時。STOCKCREWのスタッフが見守るなか、80台のAMRは新たなマップの上を静かに走り始めた。だが、安堵したのも束の間、午前2時、一部のロボットがタスクを受信できないバグが発生。グレース氏は現場に残り、深夜まで対応を続けた。その姿を見ていたSTOCKCREWの幹部社員は、グレース氏にこう告げたという。「グレースさんは、うちの社員よりもコミットしていますね」

こうして幾多の困難を乗り越え、12日の昼には、オペレーションは完全に通常通りのスピードを取り戻した。この日1日で処理されたピッキング行数は1万5612行、ピース数は1万9842ピースに達した。まさに奇跡のV字回復だった。

拡張と高度化、シリウスAMRが担う中核的役割

拡張と高度化、シリウスAMRが担う中核的役割

今回の移転はゴールではない。STOCKCREWが描く壮大な未来への、新たなスタートラインだ。同社は、27年までに「Chiba Central Dock」の延床面積を、現状の3倍以上となる4万6000平方メートル(1万5000坪)へ段階的に拡張する計画を掲げている。この圧倒的なキャパシティー拡張を支えるのが、シリウスジャパンのAMRを中核とした「さらなる自動化」と「物流機能の高度化」だ。

今後の物量増加に柔軟に対応すべく、AMRの増設は計画の根幹をなす。今回の移転で証明された「必要な時に、必要な台数を、迅速に追加できる」というシリウスAMRの拡張性は、今後の段階的な拠点拡大において絶大な効果を発揮するだろう。

▲「Chiba Central Dock」の最終形のイメージ(出所:STOCKCREW)

さらにSTOCKCREWが見据えるのは、ピッキング工程にとどまらない、倉庫全体の自動化だ。入庫・補充・検品・梱包の自動化や、配送会社とのシステム接続強化を順次進める計画で、シリウスのAMRやオペレーションシステム(OS)はそれら新たな自動化設備群と連携する「ハブ」としての役割を担うことになる。インタビューでグレース氏が語った、複数階にまたがる商品在庫を各階のAMRが引き継ぎながらピッキングする「リレーピッキング」構想も、この未来図の一部だ。

これらの先進的な取り組みは、経済産業省の「持続可能な物流効率化実証事業」にも採択されており、社会的な期待も大きい。グレース氏は、自社のビジネスモデルを「ロボット業界のアップルになりたい」と表現する。汎用性の高いOSとプラットフォームを提供し、その上でユーザーやサードパーティーが自由にアプリケーションを開発できるようにする。STOCKCREWの事例は、まさにその思想を体現している。シリウスジャパンは単なるロボットという「モノ」を提供したのではない。STOCKCREWのビジネス成長という「コト」を、その技術力と情熱で実現し、未来への扉を開いたのだ。今回の成功を糧に、両社の快進撃はこれからも続いていくだろう。