話題DX(デジタルトランスフォーメーション)とは単なるデジタルツールの導入ではなく、デジタル技術を活用して経営そのものを変革することである。しかし運送事業者、特に物流事業者の9割を占めるトラック台数50台未満の事業者の多くは、いまだに連絡手段は電話とファクス、業務は紙の書類ベースで行っているのが実情だ。

こうしたアナログな運用体制は、人手不足や高齢化、さらには働き方改革による労働時間の上限規制といった構造的な課題に直面するなか、業務効率を大きく阻害している。配車や点呼、運行管理、請求業務において情報の伝達・記録が分断され、ミスや重複作業が発生しやすい環境となっている。

▲ファクスは運送業界では未だに主流なコミュニケーション手段となっている

一方で、大手荷主企業ではデジタル化が進み、配送状況のリアルタイム報告や帳票の電子化などが標準となりつつある。こうした変化に対応できなければ、従来のようなアナログ対応では取引の継続すら困難となるケースも出てきている。今後も事業を継続していくのであれば、中小物流業者は今こそ本格的なDXに踏み出さねばならないのだ。

たとえば、クラウド型の配車システムや点呼アプリを導入することで、事務作業の負担を軽減し、人手不足の中でも事業を持続できる体制を構築できる。安全教育や勤怠管理も、デジタル化により記録の正確性と透明性が確保され、コンプライアンス対応にも資する。単に効率化するだけでなく、人手不足や採用・育成などの人事問題、法務など複数の課題をカバーすることで、経営リソースを効率的に活用することができるはずだ。

トラック数十台規模の中小運送事業者であっても、デジタルツールを組み合わせて使うことで経営改革を行い、売り上げ、利益率ともに飛躍的に向上させている企業はいくつもある。そうした企業を追い越すまでには至らずとも、追随していかなければ、事業の継続も危うい。2024年問題や各種法改正、事業更新制などにより、現在6万社ある運送事業者は4万社程度まで淘汰されるとも言われている。生き残る4万社になるのか、それとも淘汰される2万社になるのか。数十年に一度の大きな変化を迎えている今、運送事業者は後戻りのできない分岐点に立っていることを自覚しなければならない。

国も中小企業向けにIT導入補助金や業務改善助成金などを整備し、費用負担を軽減する制度を用意している。さらに、地方自治体や商工会、物流団体などを通じた支援も拡大。かつてよりも導入のハードルは低くなってきている。

まずは「DX」ではなく「DX Ready」を目指すべし

まずは「DX」ではなく「DX Ready」を目指すべし

ただし、導入そのものが目的化してしまうのは本末転倒である。現場が使いこなせる仕組みであること、そして単なる効率化ではなく、収益性や労務環境の改善といった経営課題の解決に直結するものであることが、DX成功の鍵となる。

とはいえ、中小運送事業者にとって、いきなり高度なシステムを導入して全社的にDXを進めるのは現実的ではない。まずは、入れられるところから小さく始めることが肝心だ。

たとえば、これまで紙やホワイトボードで行っていた点呼記録や日報、運行管理といった業務。これらを、スマートフォンやタブレットを使ったアプリに置き換えるだけでも、情報の集約や記録ミスの削減、業務の可視化といった具体的な効果が得られる。特別なIT人材がいなくても運用可能なシステムが増えており、現場の負担にならずに導入できる環境は整いつつある。

▲経済産業省が主導するDX認定は、DX化を進める体制がどの程度進んでいるかを確認する指標となる

さらに、補助金や助成金を活用すれば、初期コストを抑えて導入することも可能である。大事なのは、「できることから少しずつ」「無理なく定着させる」姿勢で取り組むことだ。

もう一つ、重要なのは「DX」という言葉にとらわれすぎないことである。中小企業にとっては、「DXをやりきる」ことよりも、「デジタル化の流れに対応できる状態=DX Ready(レディ)」を目指すことが現実的な目標となる。

たとえば、荷主企業や元請けから電子帳票や配送進捗のリアルタイム共有を求められた際に、迅速に対応できる体制を整えておくことが、それ自体が競争力となる。逆に、対応できなければ取引から外される可能性もあり、今や“待ったなし”の課題といえる。

では、どうすれば「DX Ready」を実現できるのか。その道筋は、まず業務の全体像を把握することから始まる。どの業務が非効率で、どこが属人化しているかを丁寧に洗い出すことで、改善の優先順位が見えてくる。そのうえで、比較的影響が少なく、導入のハードルが低い領域からデジタル化を進めていく。いきなりすべてを変えるのではなく、現場の理解を得ながら、効果を実感しやすい業務領域から変えていく姿勢が重要である。

加えて、社内にはデジタル推進を担う役割を明確に設け、若手社員やITに明るいスタッフを中心に体制を構築することが望ましい。現場の声を吸い上げつつ、経営層と現場の橋渡しを担う存在がいれば、導入の混乱を防ぎ、スムーズな定着につながる。

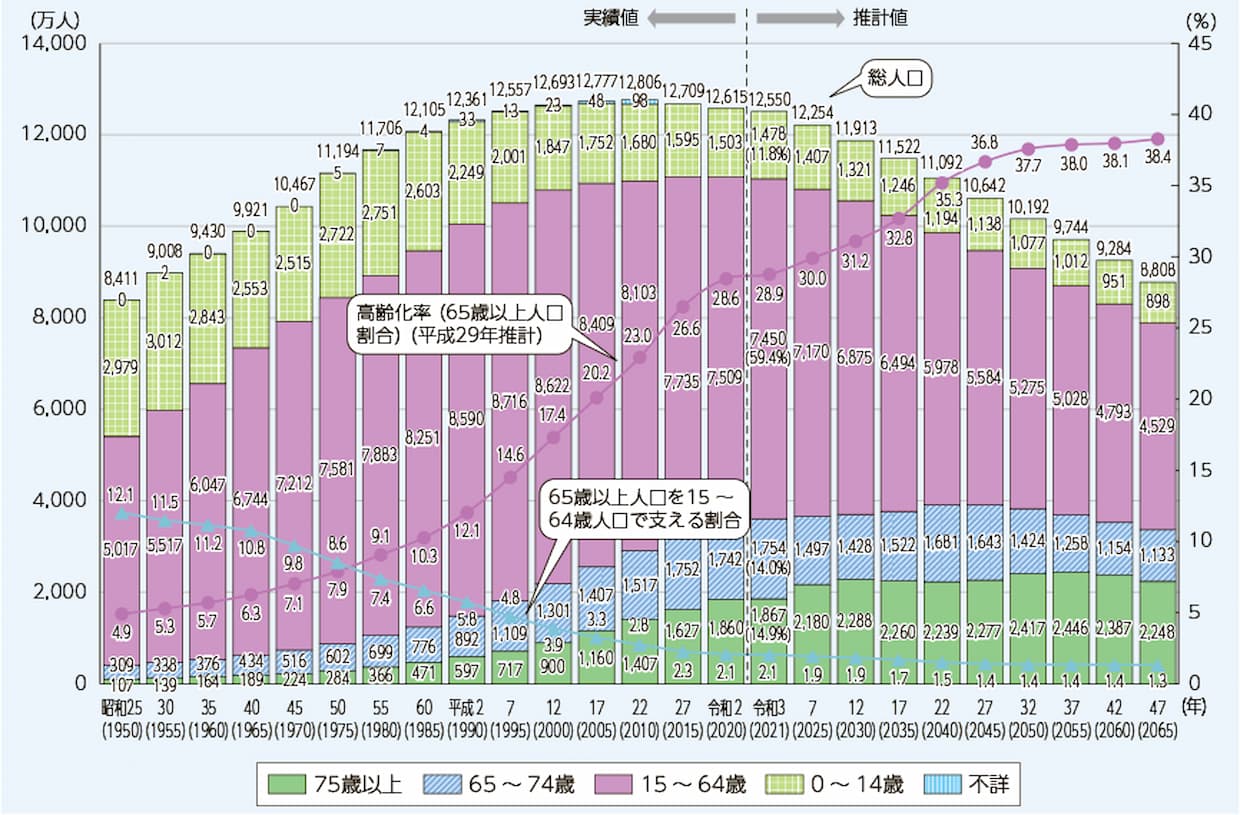

▲生産年齢人口は1995年をピークに減少。働き手が減る状況では、効率化・省人化を進めなければ事業継続が危ぶまれる(出所:総務省)

また、自社だけで進めるのが難しい場合は、外部のITベンダーや支援機関と連携することで、技術的・制度的な支援を得ることも可能だ。IT導入補助金の申請支援を行う専門家や、地方自治体が設けるデジタル相談窓口など、支援の選択肢は少なくない。

そして何より、全社員のデジタルスキルの底上げが必要となる。経済産業省とIPA(情報処理推進機構)が策定した「デジタルスキル標準」(DSS)では、すべてのビジネスパーソンに必要な「リテラシーレベル」と、DXを実行する側に求められる「実践レベル」のスキルが明確に整理されている。この枠組みを活用し、自社の社員にどのレベルのスキルが求められているかを見極め、適切な学習機会を提供することで、組織全体が“変化に対応できる力”を持つようになる。

中小企業が目指すべきDX Readyとは、最新技術をすべて導入することではない。必要なときに、必要なだけのデジタル対応ができる柔軟性と即応力を持つことであり、それこそが次の時代に向けた競争力となる。目まぐるしく変わる取引環境の中で、変化にしなやかに適応する力こそが、今、中小運送事業者に最も求められている資質なのかもしれない。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。