話題紙の書類、ファクス、電話。いまだにアナログ手段に依存する運送業界の現実は深刻だ。DX(デジタルトランスフォーメーション)どころか、多くの業界で当たり前となった電子メールすら使われていない事業所が数多く存在する。

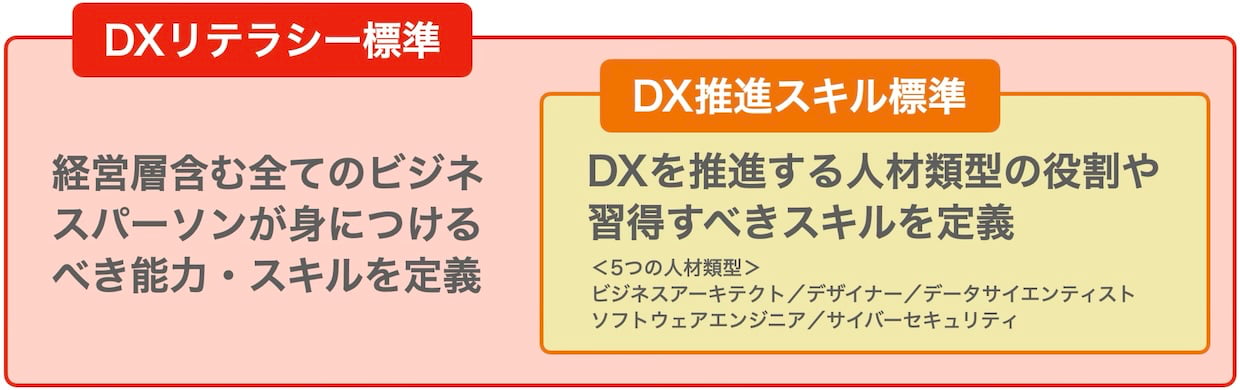

なぜデジタル化が進まないのか。調査で浮かび上がる理由は明快だ。「DXの基本的な理解が経営層に乏しい」「推進を担える人材がいない」。特に「そんなことを理解できる社員が社内にいない」という現実は、業界全体のDX停滞を如実に物語っている。

▲グローバルナレッジの杉山良仁社長

この窮状に対し、デジタル人材の養成やDX導入支援を手がけるグローバルナレッジの杉山良仁社長は「DX推進における最も深刻な課題は『人材不足』」と断言する。物流・運送業界では、DXの本質──すなわち「経営変革」という理解が浸透していない。それを担う人材が社内にいない、もしくは見つからないことが、現場での取り組みを根本的に妨げている。

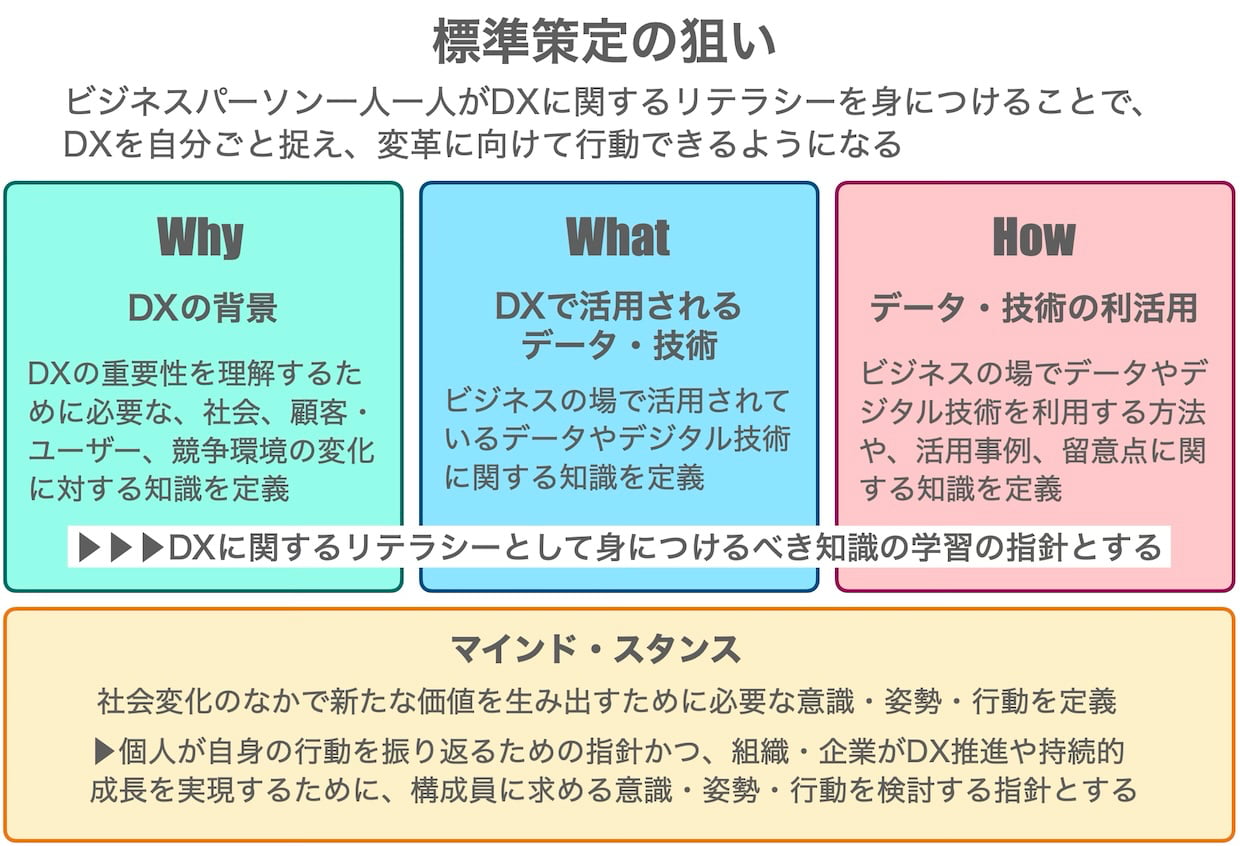

しかし、全く望みがないわけでもないのではないか、と同氏は言う。同社のデジタル人材養成講座では、デジタルリテラシーが決して高くない受講者でも、AI(人工知能)やITツールに積極的に触れることで、活用しようとする意欲を見せるケースが増えているという。ある受講者の例が象徴的だ。ネット上の膨大なPDF資料をAIに読み上げさせ、要点を瞬時に把握。上司からの調査依頼に迅速対応するなど、主体的な行動変化を見せているという。「そうした動きが社内に1人、2人でも現れれば、周囲への刺激となり、社内文化そのものが変わっていく可能性があります」と杉山氏は強調する。

全社員がデジタル人材になる必要はない──杉山氏のこの考えは現実的だ。変化に前向きな人材が社内の“火付け役”となり、その火が周囲に広がることで会社全体が前進する。そうした人材をいかに早く見出し、育てられるかが、中小物流企業のDX成功の分岐点となる。注目すべきは、こうした人材が必ずしもIT部門出身者ではないことだ。現場をよく知る事務職や配車担当などが、デジタルツールに触れることで、業務課題の当事者として自らの業務効率化に取り組むケースが多い。「変化を恐れず、新しい技術に好奇心を持てることが重要」だという杉山氏。重要なのは、そうしたきっかけ、機会をメンバーに提供することができるかどうかと言える。

グローバルナレッジが提供する支援は、単なるIT導入の手助けではない。企業が“経営としてDXに本気で取り組む”ための土台作りを目指し、支援内容は「人」「お金」「ソリューション」の3つの領域で手を差し伸べる。

まず「人」の領域では、ITツールの導入だけでなく、それを使いこなし現場に定着させる人材育成に重点を置く。同社の講座は、受講後に「講義で得た知見を元に、自分の業務でこんなことができるかもしれない」と自発的提案ができる人材を育てることを目標とする。社内にエンジニアレベルの人材がいなくとも、こうした人材がいれば、そこを起点にDXを進められる。

「お金」の面では、中小企業にとってDX投資の費用負担は大きなネックとなるため、補助金・助成金の戦略的活用を支援している。DXソリューションや自動化機器導入のための補助金は比較的認知されているが、DX人材育成にも助成金があることはあまり知られていない。同社では、人材開発支援助成金の紹介から申請代行を手がける社労士の紹介まで、事前知識がなくても助成金申請ができる道筋を整備している。

「ソリューション」の領域では、ITツールの導入にとどまらず、それが企業全体の業務プロセスや戦略にどうつながるかまで見据えた提案を行う。「DXは業務効率化の延長線ではなく、経営の変革。だからこそ、業務を知る人と技術をつなぐ視点が必要」と杉山氏は強調する。運行管理、労務など個別業務の部分最適にとどまらず、全体最適の視点で支援するスタンスを貫いている。「個別の業務のためのソリューションを入れて業務効率化を狙うのはわかるが、それぞれのシステムが連動しないと、データや業務が断片化してしまう。それらをうまく連携させて全体最適化を目指すことが重要。また、そうした全体を俯瞰しながらシステムを構築していける人材の養成も大きな課題」だと杉山氏は強調する。

支援先企業の多くが中小から中堅規模の物流・運送業者である現実を踏まえ、そうした企業の実情に即した支援設計が不可欠だと杉山氏は述べる。こうした全方位的な支援によって目指すのは、単なるITツール導入ではない。企業の“体質”そのものを変革していく──それが同社の掲げるDX支援の根幹である。運送業界のDX化は確かに困難だが、決して不可能ではない。適切な人材養成と包括的支援があれば、変革への道筋は見えてくるはずだ。