ロジスティクス物流DX開発のアセンド(東京都新宿区)は4日、同社主催の初の大型イベント「ロジックスカンファレンス」を開催した。物流業界が直面する制度改正や技術革新をめぐり、産・官・学それぞれの立場から有識者が登壇。変革期にある物流の未来像について、熱量ある議論が交わされた。

冒頭では、参議院議員の朝日健太郎氏が登壇し、開会挨拶を行った。「物流の持続可能性は国全体の課題であり、政治の場でも真剣な議論が重ねられている。官民が連携しながら取り組むことが重要だ」と述べ、物流業界の変革に対する強い期待を表明した。

基調講演では、主催者であるアセンド代表取締役の日下瑞貴氏が登壇。2024年問題以降も続く制度改革の波に触れながら、「変化は業界にとって最大のチャンスだ。今こそ物流のあるべき姿を問い直す必要がある」と訴えた。

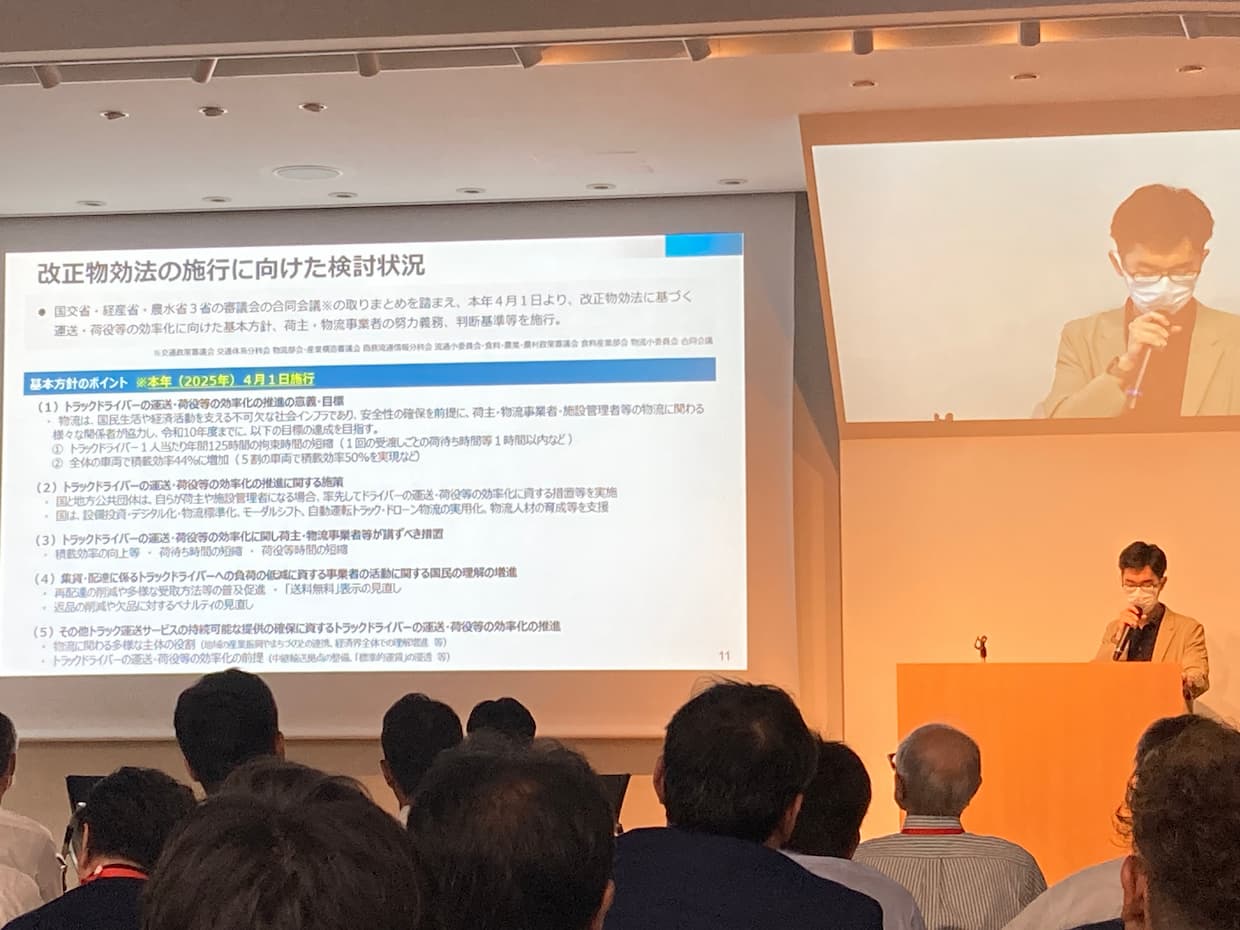

続くセッションでは、まず「官」の立場から経済産業省物流企画室の佐藤瞭氏が登壇。改正物流効率化法の背景や、フィジカルインターネット構想といった政策の意図について解説。「法改正の本質は、単なる効率化ではなく、業界全体の持続可能性をどう築くかという理念にある」と強調した。

▲経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室室長補佐(フィジカルインターネット担当)佐藤瞭氏

佐藤氏の登壇に続けて、日下氏が参加してのトークセッションが行われた。日下氏は「輸送領域を管轄する国土交通省だけではなく、経済産業省が物流改革に乗り出してきたのは大きな転換点」と位置づけ、民間企業に求められているCLO(物流統括管理者)の設置の意義や困難さについて議論。会場からは改善されない荷待ち・待機問題、コスト高などがあるなか、どう物流を改善していくのかなどの質問も飛び、熱のこもったセッションとなった。

次に「産」の視点として、ローランド・ベルガーの小野塚征志氏が講演。AIやIoTといったテクノロジーの進展が物流業界に与えるインパクトを紹介。日本よりも自動化、効率化が進んでいる海外の事例を示しながら、物流産業の将来像を提示。将来的に自動運転などのテクノロジーが普及した場合の変化に、物流企業、運送事業者はどう対応していくべきなのかなど、興味深い提案が行われた。

続いて日下氏と小野塚氏によるトークセッションでは、物流産業が装置産業化していく中で生き残るための戦略について意見が交わされた。

▲東京大学大学院の田中謙司教授

「学」のセッションには、東京大学大学院の田中謙司教授が登壇。標準化や装置産業化による効率化が飛躍的に成長させる鍵となると指摘。タイ初のユニコーン企業となったラストマイル配送の事例などを紹介したほか、AI活用で加速する効率化ソリューションの可能性を提示した。

会場には運送・物流事業者を中心に100人が来場。閉会後には会場内での立食形式の懇親会、さらに周辺店舗での二次会も実施され、登壇者と参加者との間で率直な意見交換が行われた。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。