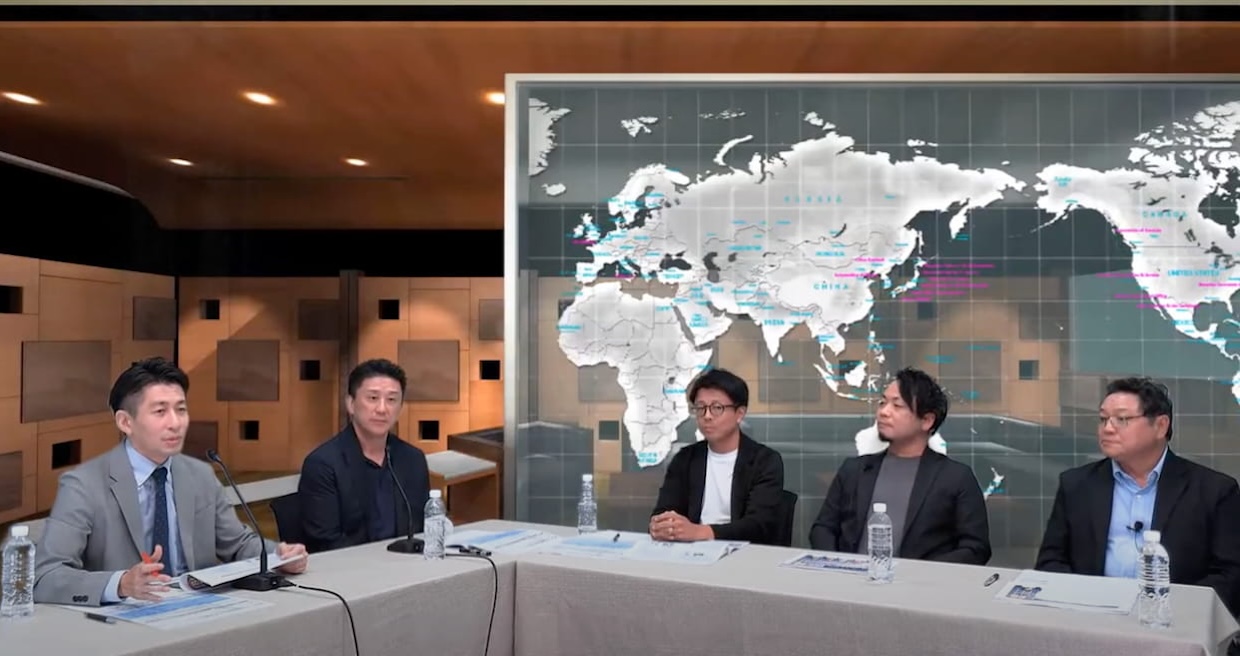

ロジスティクス物流作業現場の中でも「仕分け」工程の生産性向上に絞り込んで議論する「SHI・WA・KE25」の第2回イベントが、8月29日に開催された。

今回は、第1回に登壇したタクテック(東京都文京区)社長の山崎整氏に加え、椿本チエインのマテハン事業部営業統括第一営業部営業2課長の桑尾洸平氏、プラスオートメーション(江東区)のプロダクト事業部事業部長の田口智士氏、ブリッジタウン・エンジニアリング(千代田区)社長の渡邊博美氏が参加。4社のソリューション・ベンダーそれぞれの仕分けシステムが紹介されるとともに、実際の導入事例などを通じて議論を深めた。

▲「SHI・WA・KE25」の第2回イベント開催模様

商品の多様化や配送の小口多頻度化など、倉庫作業の生産性向上は主要な経営戦略課題に位置付けられている状況だ。なかでも庫内業務の中核となる仕分け領域では、DX(デジタルトランスフォーメーション)も含めた見直しを進めることが、人手不足や変化する物流に対応するための必須条件となりつつある。

第1回イベントでは、仕分け領域を効率化する各種仕分け機器の特長と、どのような観点で選択するべきかなどをタクテックが解説。人による作業システムながら人的ミスを排除する仕分けソリューションGAS(Gate Assort System)の機能などが紹介された。今回新たに参加した3社も、それぞれに仕分けソリューションを展開しており、4社は競合するライバルでもある。それぞれの「強み」を持って仕分け領域の効率化を目指しており、各社ごとの提案から、現場にマッチする最適解を見つけ出す機会ともなった。

▲椿本チエインの桑尾洸平氏

大手産業機器メーカーとして知られる椿本チエインのマテハン事業では「リニ・ソート」などの自動仕分け機器で現場効率化に貢献している。大規模な作業現場全体のシステム構築から、軽量物仕分けを省スペースで効率化するマテハンまで、長年にわたり多様な現場の仕分け効率化を支えている。

プラスオートメーションは、RaaS(Robotics as a Service)事業で物流現場のロボット活用を後押し、中小から大手までこれまでの導入ロボット台数は6200台以上に上る。物流ロボットのサブスクサービス「RaaS 2.0」を通じて初期導入不要のスモールスタートを支援し、自動仕分けロボの「t-Sort」はこの領域の代表的な自動化ツールとして認知されるに至っている。

ブリッジタウン・エンジニアリングは、「物流オペレーション」と「業務・ITコンサルティング」の2つの分野のプロフェッショナルが在籍する強みを、物流現場の効率化に生かす。多角的な視点で倉庫全体のエンジニアリング実績を積み上げ、仕分けの前工程で物流システムフローを最適化する「オムニ・フロー」や自動仕分け機器「オムニ・ソーター」などを日本に導入してきた。コンサルティングなどから倉庫運用を提案し、多様な規模の現場ごとに最適な自動化マテハンを提案する。

仕分け効率化では、それぞれの強み・特長があるとともに、取り扱う商品特性や物流特性、物量、処理能力、人が介在する割合など各社の考える最適化の回答もさまざまである。第1回で紹介したタクテックの「with GAS」構想以外にも、ベンダー各社ごとに説得力のあるソリューションを提案しており、多様なシステムからどんな観点で選択するかは、自動化を検討する企業にとって歓迎すべきでもあり、悩ましいところでもある。

自社の仕分け工程課題が明確でない、どのソリューションが最適なのかわからないといったユーザーの声に対して、登壇した各社とも共通する対応策として「まず、現場を確認すること」が大前提と呼びかけた。現場ごとに課題は多種多様で万能の処方箋はないだけに、自社ツールの販売だけにこだわらない信頼できるパートナーを見つけ、まずは現場を見てもらうという基本に立ち返ることが重要だという。

イベントではソリューション選びの失敗事例や成功事例も解説。失敗した事例として、事前の運用シミュレーションやレイアウト検証が足りなかったケースが紹介された。新規導入ツールの機能だけにこだわって、全体のオペレーションフローを検証しなかったことを原因とする失敗例である。

▲プラスオートメーションの田口智士氏

成功事例では、目先のコストではなく将来を見据えた再現性を重視した運用設計、まずはスモールスタートから段階を追ったスケールアップの例をプラスオートメーションが紹介し、柔軟な拡縮能力の重要性も示された。一方、大規模な自動ソーターシステムは、柔軟な拡縮能力に欠けると思われがちだが、椿本チエインからは週末3日間だけでシュート間口数を5割近く増設したケースも紹介され、決して柔軟性に劣るシステムではないことが強調される場面もあった。特定のツールへのこだわりや、これまでの思い込みに縛られず、最新の状況を見据えたシステム選定が求められるということだろう。

自動化で成長に向けて前進する企業が増える一方で、コスト・投資判断で取り組みが停滞する企業も少なくない。イベントではROI・投資対効果の判断のあり方についても議論され、ROIを、設備導入費と保守費用を年間に削減できる人件費で割って償却年数を試算するようなやり方は、現状を反映していないとの指摘もあった。人件費だけではなく、人材採用にかかるコストや誤出荷対応コスト、作業者のモチベーションや作業環境、ユーザーからの信頼などの計算できない要素を導入効果に加味するべきとして、導入判断する経営層の現状認識、意識改革も仕分けDX推進には必要となる。

▲ブリッジタウン・エンジニアリングの渡邉博美氏

導入前の投資ばかりにこだわるのではなく、導入後の検証や改善への投資も求められる。仕分けだけではなく前後工程も含めた全体最適を、段階を追って着実に進めようとするには、各工程ごとに有効なツールを取り入れることが必要であり、あらためて、現場課題を把握した適材適所へのツール導入と、その適切な連携こそが、現場DX成功の鍵となることがわかる。

今回競合同士とされる登壇者間でも、すでに具体的な連携事例が積み上げられている。椿本チエインのリニ・ソートによる1次仕分けをGASによる2次仕分けが引き継ぐ現場運用例や、リニ・ソートとGASを商材ごとに併用する運用なども紹介された。また、タクテックとブリッジタウン・エンジニアリングは、仕分けだけではなく庫内全体の連携取り組みを進めており、ユーザーにとって個社の枠を超えて、導入しやすく効果的な提案をすることは、物流エンジニアリング企業としての使命だと山崎氏は語る。

▲タクテックの山崎整氏

複雑化し変化の早い物流現場では、個社や単一ソリューションに頼らない適材適所のツール運用、さらにそれを、いかにスムーズに連携できるかがますます重要になるというのが参加各社の共通認識だ。今後、さまざまな工程の多様なシステム同士がつながるプラットフォーム構築なども期待され、今回の参加企業の知見やノウハウが重要な役割を担うことは間違いない。次に予定される「第3回」では、さらに具体的な事例ごとの検証も深められるのではないだろうか。イベント本番収録後のアフタートークでは、公開イベントだけではまだまだ話し足りないことばかりと、視聴後アンケートに寄せられる質問や意見なども参考にしながら次回開催につなげていくことが語られた。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。