話題巨大成長市場として世界から注目を集めるインド。その物流インフラとサプライチェーンは、大きな可能性を秘める一方で、特有の課題も抱えている。本誌は10月23日、インド市場の物流に関わる専門家や参入企業とともにイベントを開催し、その最前線で繰り広げられる挑戦と、未来に向けた戦略を探った。イベントで語られた各社の見解をもとに、高成長市場インドにおける物流の現状と課題、そして成功への道筋を報告する。

——————————————————————————

記事関連イベント「日印物流パートナーシップの新時代」

アーカイブ視聴 申込はこちら

——————————————————————————

始めに、野村総合研究所インド法人のグローバル・ナレッジ・センター梶河智史副センター長は、インド経済のマクロ動向について解説した。同国のGDPは2025年に日本を抜き世界4位、30年にはドイツを抜いて3位になると予測されており、人口も25年に中国を抜き世界一となった点を強調した。政治面ではモディ政権が安定しているものの、若年層の高い失業率やインフレといった経済課題も存在する。物流面では、世界銀行の物流パフォーマンス指数(LPI)が23年時点で世界38位と改善傾向にあるが、物流インフラ(道路品質など)や関税プロセスには依然として大きな改善の余地があると指摘する。

▲野村総合研究所インド法人グローバル・ナレッジ・センターの梶河智史・副センター長

国内輸送は道路への依存度が7割と高いのが特徴だ。インフラ整備は、高速道路網の延伸、鉄道の安全性向上や電化、主要港湾(ムンドラ港、JNPT港など)や空港(デリー、ムンバイなど4大空港)の機能強化が進められている。梶河氏は、「物流には課題も多いが、国全体として急速な改善が進んでおり、課題よりも機会に目を向ける日本企業が増加している」と市場の潜在力を評価した。

具体的な参入事例として、安田倉庫は23年にシンガポールに本社を置くフォワーディング会社を買収し、その傘下にあったインド事業を継承する形でインド市場へ本格参入した。24年1月に営業を開始した安田ロジスティクスインディアは、本社を含めインド国内11拠点を有し、フォワーディング、倉庫事業、混載輸送などを手掛ける。同事業は、特に中国からインド向けの海上混載輸送に強みを持っていることが特徴だ。同社執行役員で国際業務部長の日比野洋之氏は、「グローバル物流における中国中心からインド中心へのシフトを見据え、インドを戦略的ハブ拠点と位置づけ、知見を蓄積したい」と進出の狙いを述べた。

▲安田倉庫執行役員国際業務部長の日比野洋之氏

将来的には、日系企業のインド進出サポートに加え、インド企業の日本市場でのビジネス展開を支援することも視野に入れる。現地での課題として、日比野氏は知名度向上と現地従業員のエンゲージメント向上を挙げる。インドの物流団体ASCPの年次総会での講演経験などを通じ、「現地ビジネスでは『人対人』の関係構築が極めて重要であり、州ごとの文化・商習慣の違いを理解し個別に対応する必要がある」と、その実感を語った。

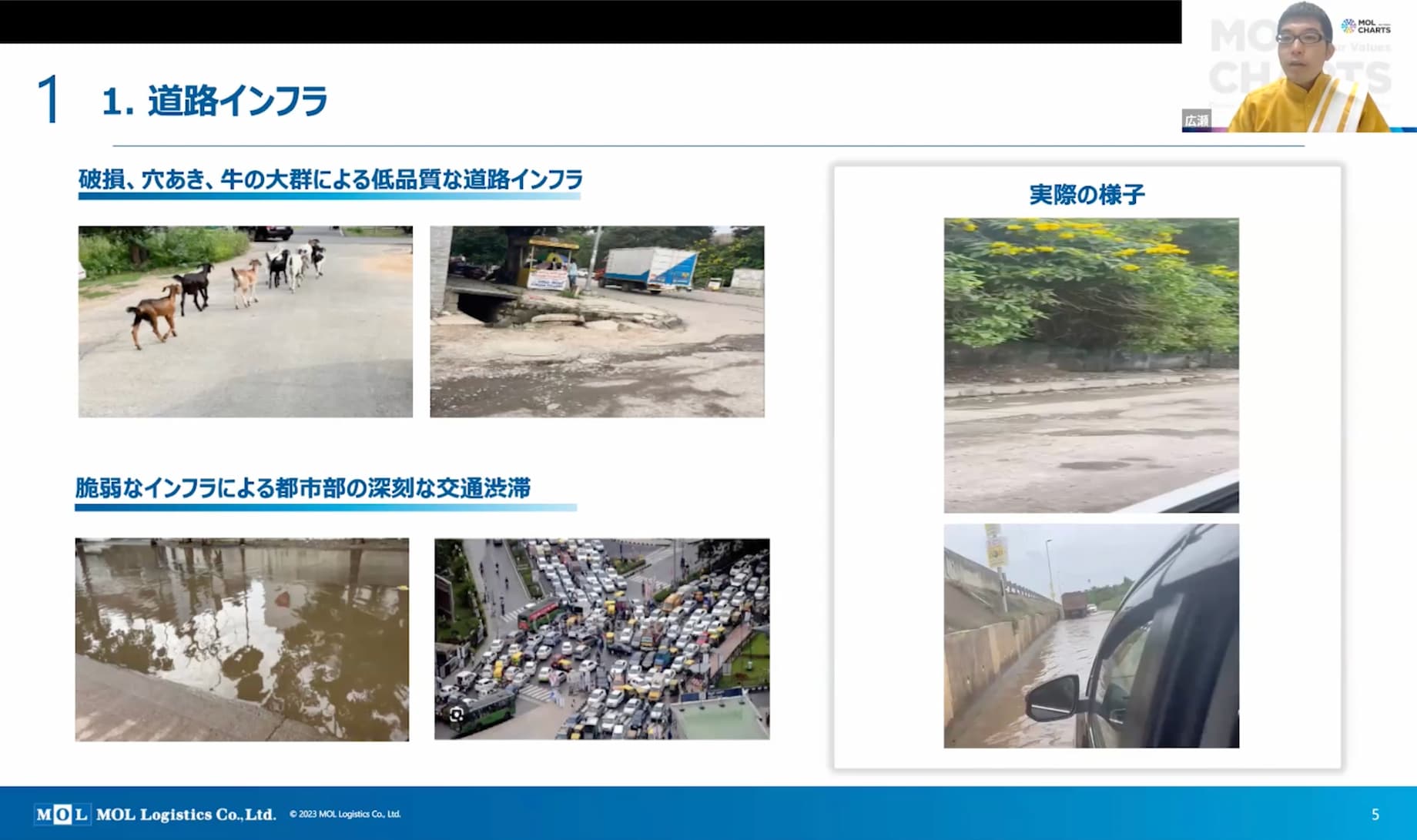

同じくインドで事業を展開する商船三井ロジスティクスは、国内12拠点のオフィスと10拠点の倉庫を展開し、100パーセント子会社の通関業者を通じて迅速な通関サービスを提供している。設備輸送における豊富な取り扱い実績や、アフリカ・中東を含む広域ネットワークも同社の強みだ。インド法人MOLロジスティクス・インディアセールスチームの広瀬裕一デュプティ・ゼネラル・マネージャーは、現地特有の規制動向について解説する。

▲道路交通インフラの状況について解説するMOLロジスティクス・インディアセールスチームの広瀬裕一デュプティ・ゼネラル・マネージャー(右上)

特に、インド独自の品質規格「BIS認証」は強制認証の対象品目が急速に増加しており、化学品、アルミ製品、家電、家具、電子部品など現在600品目を超え、今後2年間でさらに100品目が追加される見込みだと指摘。取得には費用と時間がかかるため、輸出前の対象品目確認が必須だと注意を促す。また、中古設備の輸入規制も年々厳格化しており、船積み前検査証明書(CEC)の発行や、税関検査に備えた梱包仕様(検査用窓の設置など)、インボイスやパッキングリストへの詳細な記載が求められるなど、発着双方での綿密なフォローアップが不可欠になっていると述べた。

——————————————————————————

記事関連イベント「日印物流パートナーシップの新時代」

アーカイブ視聴 申込はこちら

——————————————————————————

物流インフラ面では、不動産大手プロロジスもインド市場への展開を加速させている。同社は世界19か国で1億2000万平方メートルの物流施設を運営するグローバルリーダーだ。開発部物流コンサルティングチームの本庄哲太ディレクターは、同社が20か国目として23年からインドに本格参入し、現在4拠点、ベンガルール(ホスコテ)、チェンナイ(スリペルブデュール)、タミル・ナードゥ(ホスール)、プネー(サナスワディ)で開発を進め、132万平方メートルの開発用地を確保していると説明した。

▲プロロジス開発部物流コンサルティングチームの本庄哲太ディレクター

プロロジス・インディア責任者のヴィニート・セクサリア氏は、インド市場にはスペックの異なる「グレードA」と「グレードB」の施設が混在するなか、同社はグローバルスタンダードに準拠した高品質な「グレードA」施設を提供すると強調した。具体的には、防火・安全に関する国際的な企画であるNFPA準拠の高い安全性、ロックウール断熱材やLED照明、ソーラーパネル対応などによるサステナビリティ、34メートルと広いトラックヤードによる効率性、そしてスポーツ施設やEV充電設備などを備えたアメニティを特徴として挙げた。

▲プロロジス・インディア責任者のヴィニート・セクサリア氏

インドビジネス成功の鍵について、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズIoT&デジタルエンジニアリング統括本部ディレクターの藤永和也氏は、40年近くにわたる経験に基づき、「人づくり」と「多様性の理解」を挙げた。同氏はまず、「日本経済が今後成長していくためには、インドとの連携は不可欠な選択肢だ」と語る。市場の魅力は人口ボーナスだけでなく、アフリカへの中継点という地理的な重要性にもあるとした。

一方で、インド進出にあたっては、その多様性を深く理解することが不可欠だと強調する。インドは単一国家ではなく、「かつてのヨーロッパのように、多くの国が集まっているようなもの」であり、州ごとに制度、インフラ状況、文化、商習慣が大きく異なると指摘した。言語も、紙幣に20近い言語が記載され、ローカル言語を含めると500以上存在し、地域によって通用する言語が全く異なる。宗教も多様であり、それぞれの生活習慣や禁忌事項を尊重する必要がある。藤永氏は「相手のホームタウンはどこか、ということから付き合い方を変えるべきだ」と具体的なアドバイスを示した。

▲日本タタ・コンサルタンシー・サービシズIoT&デジタルエンジニアリング統括本部ディレクターの藤永和也氏

ビジネスの進め方については、「人づくり」の重要性を繰り返し強調した。インドで成功している日系企業の多くは、現地の人材育成から着手しているという。現地企業との合弁や提携も有効な手段だと述べた。藤永氏は、「インド人は主張が強いと言われることもあるが、根本的なケミストリーは日本人と似ている。信頼できる人材を確保し、育て、しっかりコミュニケーションをとることが成功の鍵だ」との見解を示した。さらに、今後の日印連携の大きな可能性として、「サイバー×フィジカルロジスティクス」を提唱した。インドは世界トップレベルのIT大国である一方、フィジカルなインフラやノウハウにはまだ改善の余地がある。

インド側は日本のものづくりや物流のノウハウを強く求めているとし、「インドのIT技術と日本のフィジカル面の強みを組み合わせれば、日本の経済、特に物流分野は再び世界で競争力を持つことができる」と、両国の協業による新たな価値創造への期待を示した。特に国内物流の改革には日本のノウハウが不可欠であり、大きなビジネスチャンスがあるとした。

今回、インド市場の持つ巨大なポテンシャルと、それに伴う物流インフラや規制、文化的な課題が改めて浮き彫りになった。一方で、各社の戦略からは、課題を乗り越え、この高成長市場へ果敢に挑戦していく強い意志が示された。インフラ整備の進展、デジタル技術の活用、そして何よりも現地との相互理解と「人づくり」が、今後のインド物流における成功の鍵となるだろう。

——————————————————————————

記事関連イベント「日印物流パートナーシップの新時代」

アーカイブ視聴 申込はこちら

——————————————————————————