話題筆者は本物の物流DX(デジタルトランスフォーメーション)を見せつけられた気がした。物流現場におけるデータ活用の取り組みが、持続的成長のカギを握る優秀な現場リーダーを育成し、拠点運営を強靭化、ひいては物流会社の事業拡大につながっていること。そして、この取り組みが、社内の限られた人のものではなく、すべての従業員に開かれた「データの民主化」を実現していることに驚きを覚えたからだ。

今回取材した大和物流は、クラウド型データ活用プラットフォームを用いることで、現場で働く倉庫作業員から営業所の所長、経営層レベルまで、等しく「データをもとに会話する」社内文化を創り上げた。その秘訣は、「感性に響くデータを創り上げること」という一言に集約されている──。(物流ジャーナリスト・坂田良平)

物流における効率化や自動化が、物流事業者に与えるジレンマ

物流における効率化や自動化が、物流事業者に与えるジレンマ

大和物流は、大和ハウスグループの物流子会社である。と言っても、グループ内物流の割合は、3割強。従業員数1423人、売上高629億円(2023年3月期)という企業規模は、物流業界では準大手のポジションだ。なぜデータ活用を必要とし、その取り組みに踏み切ったのか──。

▲大和物流 経営企画部長兼情報システム部長の岡貴弘氏

「コロナ禍や地政学など外部環境の変化が不透明な『VUCA時代の成長戦略』をどう描くか、というのはとても悩ましい課題です」

経営企画部長兼情報システム部長の岡貴弘氏は、このように背景を語る。2024年問題をはじめとする物流クライシスのリスクを抱える物流業界(あるいは物流ビジネス)は、大きな変革期を迎えている。

例えば、政府が推し進める「物流革新における政策パッケージ」では、「トラックドライバーには、原則として運転以外の業務をさせるべきではない」という方針を打ち出している。だが、もし車上渡しがトラック輸送における標準となってしまったら、運送会社としては差別化の手段を1つ失うことにもなりかねない。また、倉庫ビジネスにおいては、自動化が進んだ結果、ともすれば規模、あるいは自動化機器の優劣が、イコール倉庫の優劣にもなりかねない。

では、世の物流事業者は、どうやってこのジレンマを乗り越え、物流事業を維持・拡大していけばいいのだろうか?

優秀な倉庫作業員が「持続的成長」のカギとなる

優秀な倉庫作業員が「持続的成長」のカギとなる

こうした問いに対し、大和物流が選択した取り組みの1つが、データ活用だった。だが、物流事業者において、データ活用を推進することは、容易ではない。課題となるのは、IT活用の経験値とモチベーション(動機)である。

(イメージ)

あくまで一般論だが、物流従事者の多くは、IT機器やシステムを操作することには慣れているものの、そこから何かを生み出すことには慣れていない。なぜなら、長らくコスト部門と考えられていた物流現場では、新たな投資を伴う現場発の提案を通すのが難しく、結果として「限られたリソース(裁量権)の中で如何に捌くか」に焦点が当てられてきたからだ。また、手の届く範囲の創意工夫で現場をまわしてきた自負もある。ゆえに、日頃から新たな技術に触れている情報システム部門や企画営業職のような職種を除き、現場職に近づくほど、IT技術を用いて何かを生み出すことに苦手意識を持つ人が多くなる。

苦手意識のあることに対し、人はモチベーションを維持できない。慣れていないうえに、効果を体感できないものであれば、なおさらだ。結果、「当社は物流DXを実現しました!」と喧伝している物流事業者でも、実際にデジタルツールを日常的に利用しているのは、一部の人間だけであるケースも少なくない。

▲大和物流 東関東地区リーダー兼千葉支店長の神先譲氏

ところが、大和物流の場合、このような社内における情報の非対称性を起こすことなく、全社員が日常的にデータ活用を行うことができる「データの民主化」を実現した。 しかも、日常業務におけるデータ活用の利用頻度は、倉庫作業員などの現場職のほうが多いケースもあるという。

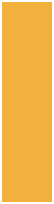

実際に倉庫現場の指揮を執る、東関東地区リーダー兼千葉支店長の神先譲氏は、「人や担当する業務によって異なりますが、倉庫業務担当のリーダークラスだと、一日に何度も『Domo』(ドーモ)のプラットフォームでデータを確認しています」と証言する。Domoとは、大和物流が採用したクラウド型データ活用プラットフォームである。

▲大和物流の社内ネットワークからアクセス可能なイントラサイトのトップページ。ここから、従業員らは各支店のデータにアクセスすることができる(この先のダッシュボードは記事中盤以降で紹介する)

なぜそんなに頻繁に、しかも現場担当者がデータを確認する必要があるのだろうか。ポイントは、千葉支店の業務内容にあった。

▲大和物流千葉支店(千葉ニュータウン物流センター)

千葉支店では、主だったところだけでも十数社の荷主の貨物を扱っている。これらの貨物は、基本的に寄託で受託しているそうだ。最近では、自社のリスク軽減のため、倉庫スペースの転貸契約を取引のベースに、入出荷・流通加工などを行う3PL事業者も少なくない。

「私たちは、自前で倉庫のアセットを保有し、倉庫賃料である固定費のリスクは当社で引き受けた上で、お客さまの細やかなニーズにお応えすることで、差別化を図っています」(神先氏)

言うは易く行うは難し──。寄託中心で、しかも多数の荷主を取り扱うというのは、容易ではない。一人の現場担当者が複数荷主の貨物を取り扱わざるを得ないからだ。当然、現場担当者に求められるスキルは高くなる。

しかし、神先氏は、「ウチの現場担当者は高スキルですから」とこともなげに言う。神先氏が言うところの、「高スキル人材」の定義と、そもそも「データを見たい(使いたい)」というモチベーションをかきたてる仕掛けに、Domoのデータプラットフォームが強く関与しているのだ。

データ活用が属人化の解消と全社員のスキルアップにつながる

データ活用が属人化の解消と全社員のスキルアップにつながる

「経験と勘でやれる人って、生産性が高いです。でも、こうした職人的な人は、やがていなくなってしまいます」

経営企画部長兼情報システム部長である岡氏の言葉は、すべての物流事業者共通の危機感であろう。物流の現場は、荷主から求められる高い要求に答えるため、高スキルの職人的人材を生み出してきた。だが、こういった人材も高齢化する。一方で慢性的な人手不足に悩む現場では、そのスキルを継承する人材を育成することも難しい。

経営企画部長兼情報システム部長である岡氏の言葉は、すべての物流事業者共通の危機感であろう。物流の現場は、荷主から求められる高い要求に答えるため、高スキルの職人的人材を生み出してきた。だが、こういった人材も高齢化する。一方で慢性的な人手不足に悩む現場では、そのスキルを継承する人材を育成することも難しい。

だが、ちょっと考えてほしい。物流現場に求められる高スキル人材とは、どんな人物だろうか?神業的な運転技量を備えたトラックドライバーやフォークリフト・オペレーター、驚異的なスピードでピッキングを行う倉庫作業員。こういった作業能力に秀でた人材は確かに貴重だ。とは言え、その生産性が一般的なレベルの10倍になることはない。せいぜい2倍から3倍といったところだろう。

実は、神先氏が言う高スキル人材とは、こういった人々ではない。端的に言えば、その日その時の状況を的確に把握し、メンバーに対し適切な指示を出すことができる、リーダーシップと運営能力を備えた人材のことを、神先氏は高スキル人材と定義しているのだ。

一方、岡氏の危機感は、高スキル人材における属人化と育成に対するものである。職人的人材の属人化を解消する手段はいくつかある。システムやロボット、自動化などのソリューションに頼るのは、代表的な方法だ。

(イメージ)

だが、システムに頼るのは、別の問題を伴う。というのも、物流事業者の場合、荷主から利用するシステムを指定されるケースも多いからである。結果、複数の荷主を抱える千葉支店においても、荷主ごとに異なるWMS、物流管理システムなどを利用している。現場担当者らが、複数のシステムに精通し、使い分けることができるかと言えば、さすがに厳しい。

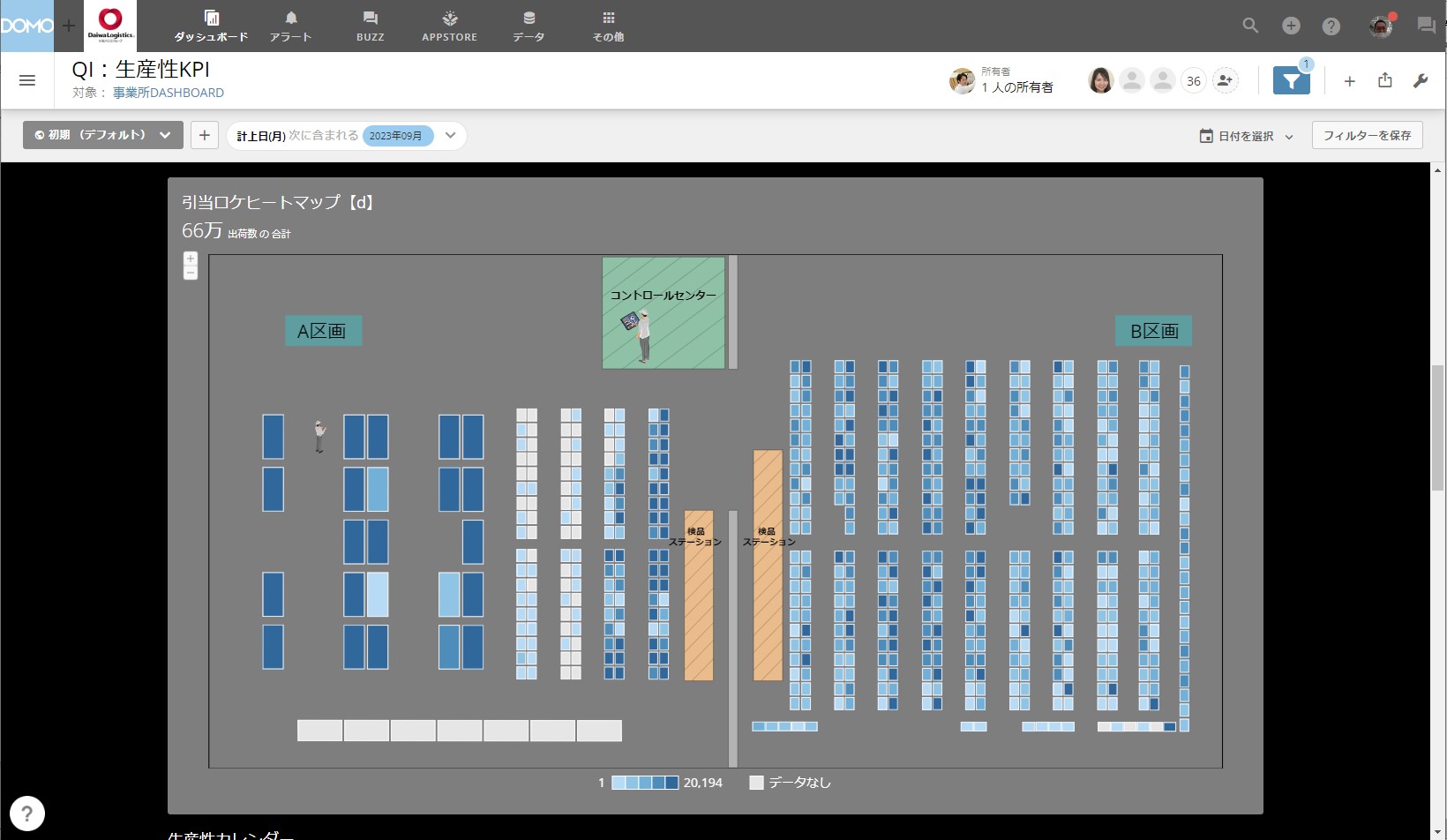

そこで、大和物流では、異なるシステムのアウトプットをDomoのプラットフォームに統合し、グラフや図表を用いて「ひと目でわかる」ダッシュボードを構成。個々の詳細を知りたい場合にも、Domoのプラットフォームからアクセスできるようにした。つまり、必ずしも個々のシステムに精通する必要はなく、異なるシステムからのアウトプットを、すべてDomoで一元管理しているのだ。

▲Domoでデジタル上に再現した倉庫のレイアウト図面から、荷主ごとに異なるシステムにアクセスできる。運送事業における車両単位の生産性管理や運行管理のほか、太陽光発電や安全品質管理のデータも確認できる(クリックで拡大)

さらに言えば、WMSや物流管理システムのアウトプットを掛け合わせ、独自の指標をDomoのプラットフォームで確認できるようにしている。高スキル人材が、経験値を頼りに行う判断を、Domoによって代替したのだ。結果、システムによる属人化の解消と、荷主要望に答えた複数の物流システム運用という、相反する条件をクリアした。

「データをもとに会話する」、大和物流の社内文化とは

「データをもとに会話する」、大和物流の社内文化とは

さらに注目すべきは、「データをもとに会話する」という、大和物流の社内文化である。例えば、千葉支店支店長の神先氏が、倉庫管理システムを見て、「あれ、この日のこの状況、問題があるのでは?」と気づいたとする。当然、神先氏は、現場担当者に確認するわけだが、Domoがあれば、同じデータを見ながら原因究明を図ることができる。

▲出荷作業の生産性を計る、オリジナルのデータ指標

Domoがなかった頃は、現場担当者の主張を信じるしかなかった。当然であろう。支店長の立場で現場の詳細まで把握することは難しい。ましてや、神先氏は、千葉支店の支店長であると同時に、東関東地区の地区リーダーも兼務する。エリア内すべての現場を把握することなど不可能だ。こと現場に関しては情報弱者となる神先氏が、情報強者である現場担当者に対し、疑義を挟むことはなかなか難しい。

しかし、現場担当者と管理者の間に生じる、情報の非対称性の課題も、Domoがあれば同じ土俵で会話することができるのだ。

「Domoを導入する前、特に現場を仕切るリーダークラスには、高い経験値が必要でした。しかし、Domo導入後は、適性があり、基本的な仕事や現場の仕組みを覚えることができれば、Domoによって経験値の不足を補うことができるので、リーダーとしての仕事を任せることができるようになりました」(神先氏)

「Domoを導入する前、特に現場を仕切るリーダークラスには、高い経験値が必要でした。しかし、Domo導入後は、適性があり、基本的な仕事や現場の仕組みを覚えることができれば、Domoによって経験値の不足を補うことができるので、リーダーとしての仕事を任せることができるようになりました」(神先氏)

物流事業者にとって、このメリットは大きい。現場を取り仕切るリーダークラスの不足は、ビジネスの持続的成長を考えたとき、致命的なボトルネックとなるからだ。しかし、優れた素養を備えた人材は限られている。当然、育成するのも難しい。だから大和物流は、Domoを活用し、リーダークラスの人材を育成する手法を創り上げたのだ。

ただし、大和物流のデータ活用も、最初から順風満帆だったわけではない。過去には、別のBIツールを導入し、苦い経験を味わった。いかにして大和物流はデータ活用プロジェクトを復活させ、成功へと導いたのか?さらに、データ活用に対する従業員のモチベーションアップにつながる、「感性に響くデータを創り上げること」とはどういうことなのか?

大和物流のデータ活用プロジェクト、その苦難と大復活の理由

大和物流のデータ活用プロジェクト、その苦難と大復活の理由

岡氏は、「端的に言えば、『皆に必要とされるデータ』を適時に提供できなかったからです」と、かつて別のBIツールの導入が苦戦した理由を振り返る。

どういうことか──。かつてのBIツールの導入では、専門性の高いデータ分析ツールを採用したために、データ指標を追加するにもシステムベンダーへの作業依頼が必要で、新たなダッシュボードを確認するのが、3、4か月後というのが災いした。最初から「皆が見たくなるデータ」を完璧に用意することは不可能に近く、データ指標を必要とする人との対話の中で随時ブラッシュアップする工程が欠かせないからだ。

結果、ヒアリングと実装という改善サイクルのスピード感が圧倒的に遅かったため、日々刻々と変わる現場のニーズに追いつけず、現場のモチベーションも失われ、現場に定着しないまま終了した。

では、Domoを担いだ現データ活用プロジェクトはなぜ成功したのか?

岡氏は、「誰が、何のために使うのか?これをきちんと把握し、すぐに実行することが鍵でした」と振り返る。

新しいデータ活用プロジェクトは、プロジェクトオーナーに役員を、プロジェクトマネージャーに岡氏を据えた全社プロジェクトとして動き出した。最初は、ある事業所でスモールスタートし、支店長らに対し、「どんなデータを活用しているのか?または活用したいのか?」というヒアリングを実施。共通性のある希望指標を、Domoですぐに見える化していったという。

▲トラックの稼働状況を多角的に把握・分析するためのデータ指標。例えば、荷待ち・荷役時間を的確に把握することができる

見たいデータが既に用意されているのだ。当然、「データを見たい人」「データを使いたい人」、そして「データを業務に利活用できる人」の輪は増えていった。結果、わずか9か月で全42事業所にDomoは展開された。Domoを採用し、データ活用に取り組んだ結果、以前の半分以下のリードタイムで、「データの民主化」を実現したのだ。

なぜ、大和物流の従業員は、データを見たがるのか?

なぜ、大和物流の従業員は、データを見たがるのか?

▲情報システム部ソリューショングループ長の末次友也氏

「皆の感性に響くデータを創り上げること、これに尽きます」──情報システム部ソリューショングループ長の末次友也氏が語るこの言葉は、とても深い。

(末次氏)「手元にあるデータから、とりあえずグラフを作って…みたいなことを繰り返しても、データ活用は広がらないですよ。見せられた側からすると、『いや、これを見て、私に何をしろと?』と困惑するだけだからです。(先行事例となった千葉支店の)神先支店長には、『こういうデータがあったら、どうですか?』と何度も提案とヒアリングに行きました。その場で作れるものはその場で作って見せたりして、どんどん意見を反映していきました」

(神先氏)「その場でなくとも、すぐに自分の意見を反映したものができあがってくると、『もっとこうしてほしい』とか『逆にこういうのできたりするの?』ってなってきますよね。課題はたくさんあるわけですから」

▲末次氏が手掛けたロケーション・ヒートマップ。出荷頻度の高い棚が濃い青色で表示され、棚をクリックすると棚の上段・中段・下段のヒートマップも表示される。ロケーションの見直しなどに活用されている

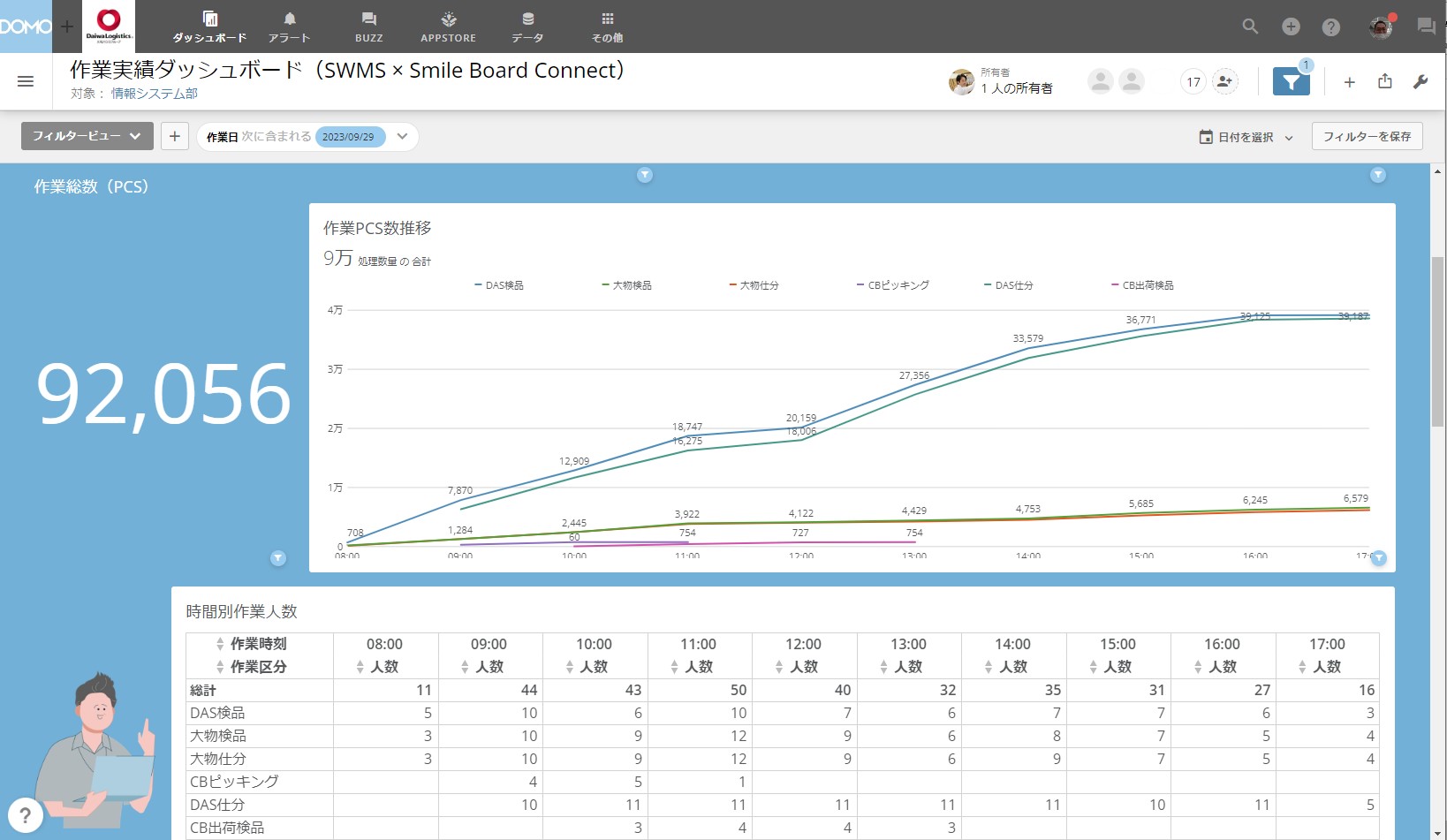

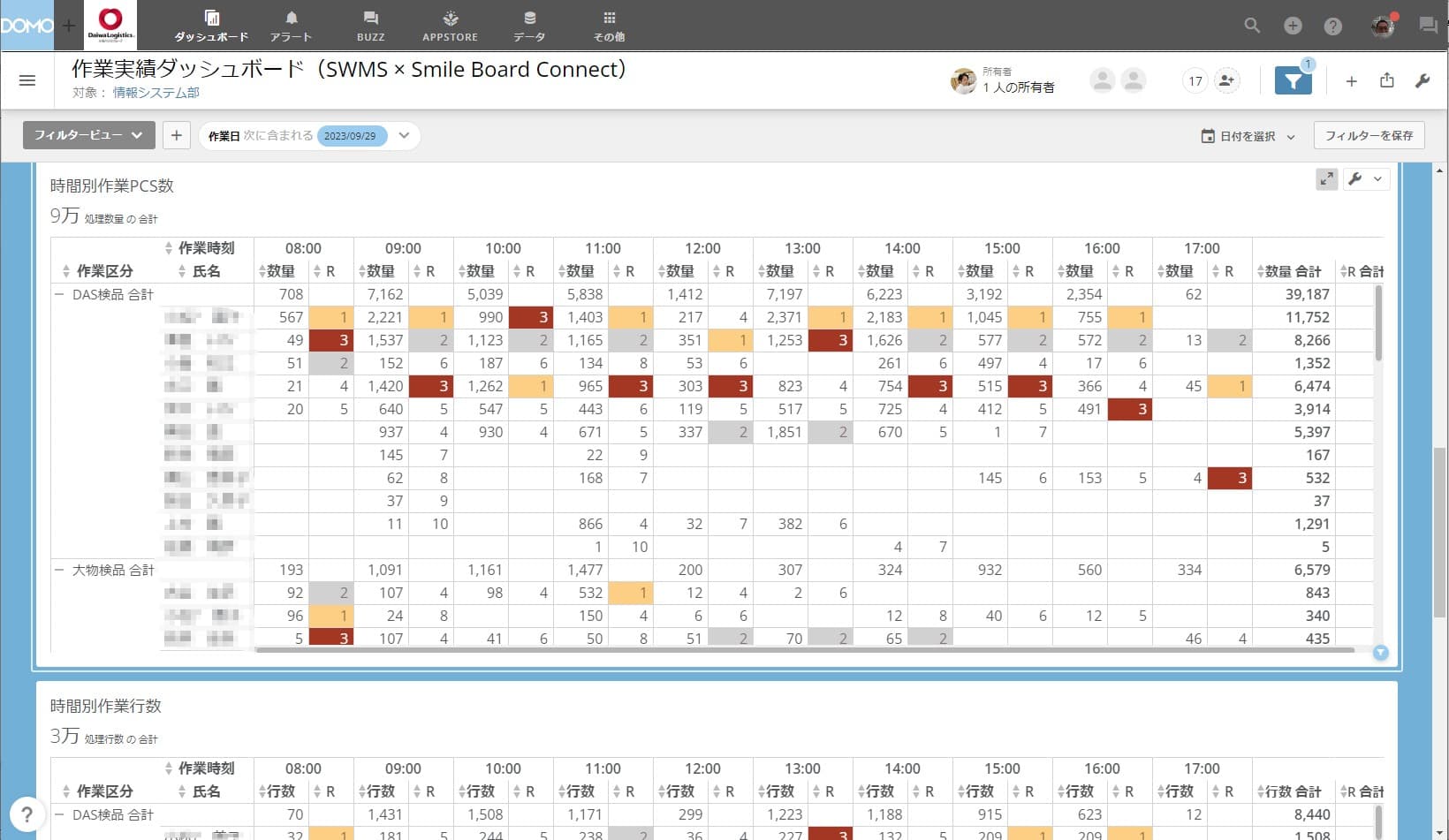

▲大和物流の倉庫管理システム「SWMS」と住友商事の業務可視化システム「スマイルボードコネクト」のデータを掛け合わせ、作業人数と作業実績の推移をリアルタイムに確認できる

▲現場のリーダーや担当者は、こうした生産性や作業進捗を確認しながら、業務の段取りや人員計画の判断材料とする

見る意味があるもの。見ることで、何かを感じることができるもの──。「データをもとに会話する」大和物流のデータ活用文化は、従業員らの感性に響くデータを創り上げ、積極的にデータ活用をしたくなるモチベーション設計を実現することで創り上げられたのだ。

日本のDXは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」に端を発している。だが、この「DXレポート」における「社会情勢の変化に対応すべく、最新のデジタル技術を用いて、企業文化とビジネスを変革し、顧客の満足度を向上させることで競争優位性を手に入れること」(筆者による意訳)というDXの定義は、ハードルが高すぎた。結果、今やDXとは、「デジタルを用いて業務やビジネスをブラッシュアップすること」くらいの意味で広く用いられるようになってしまった。

だが、大和物流の取り組みはどうだ。「データ活用によって、『データをもとに会話する』という社内文化と、ビジネスのスケールが可能な体制を創り上げた」、まさしくホンモノのDXである。大和物流は、Domoという触媒によって、物流DXを成し遂げた。ぜひあなたも、Domoとともに、DX実現への道を歩きだしてはいかがだろうか。