調査・データ国土交通省は4日、事業用自動車事故調査委員会の10年総括を発表した。委員会は2014年発足から24年3月までに議決した58件の事故を全件分析し、過去10年間の傾向と課題、今後の方向性をまとめた。事故調査委員会は労働科学や健康医学、法学など8分野の有識者が参画し、組織的・構造的要因の解明や質の高い再発防止策を提言してきた。20年に5年総括を公表してからは、より客観的な分析のため実証実験を含む新たな手法を取り入れてきた。

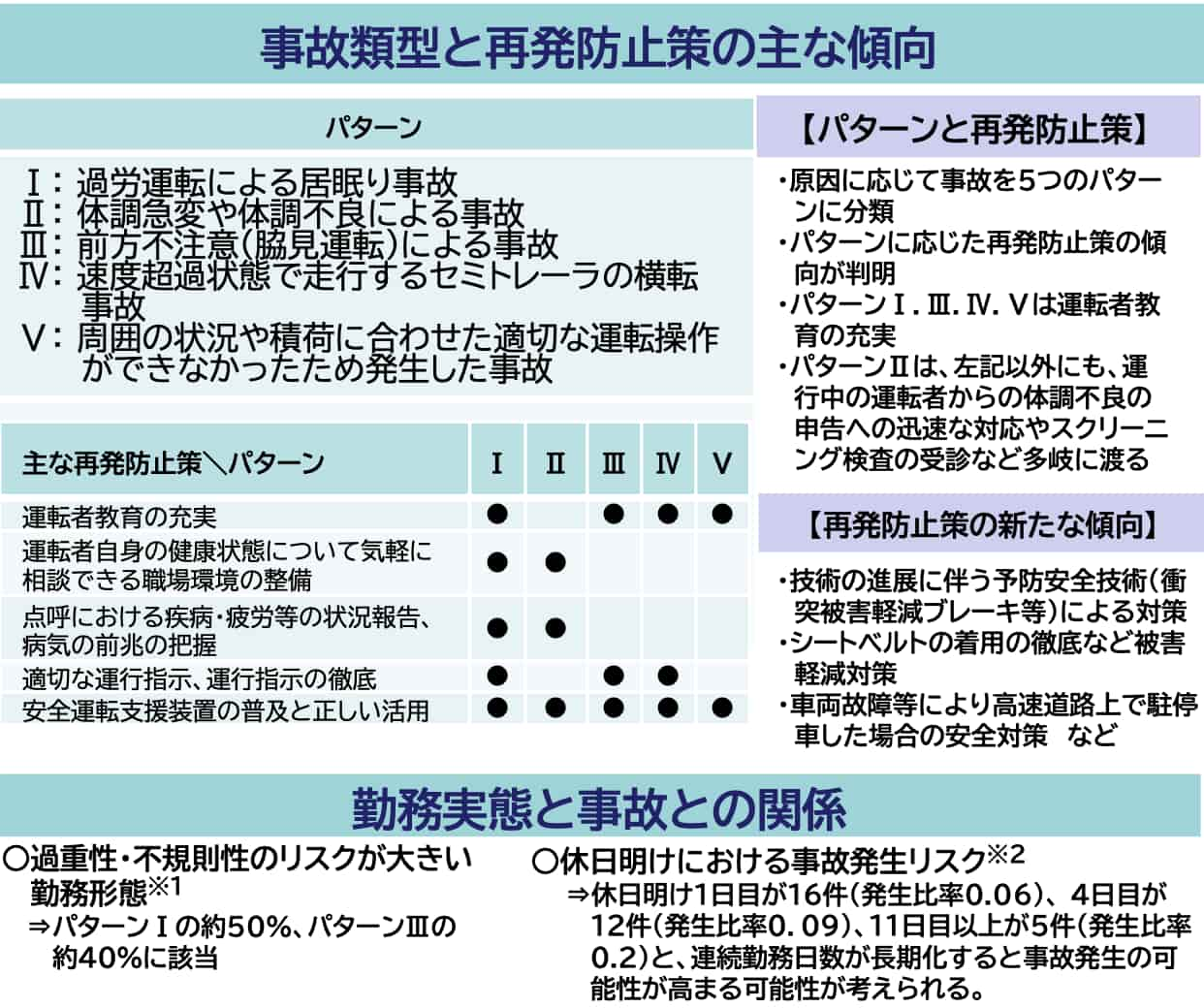

委員会は10年間で議決した58件の事故を、発生要因ごとに5つのパターンに分類した。1つ目は過労運転による居眠り事故、2つ目は体調急変や体調不良、3つ目は前方不注意(脇見運転)、4つ目はセミトレーラーの速度超過による横転事故、5つ目は積み荷や周囲状況に応じた適切な操作ができなかったケースに分けた。各パターンに対し、運転者教育や健康状態の申告、スクリーニング検査、点呼での疾病・疲労報告、安全運転支援装置の活用といった再発防止策の必要性を明らかにした。委員会は国の総合安全計画とも連動し、運行管理者講習用テキストや広報資料、ポスター、セミナーなどで事故防止策の周知徹底に努めている。

勤務実態と事故発生の関係にも踏み込んだ。拘束時間超過や不規則勤務形態が過労事故の半数、脇見運転事故の4割に該当している。休日明け1日目、4日目、11日目以降で事故発生リスクが上昇するという分析結果も示した。調査委員会は、ドライブレコーダーやデジタルタコグラフのデータ不足、当事者死亡などによる情報不足時に調査範囲を拡大する運用を進めている。また、予防安全技術を扱う技術部門や高速道路会社と情報交換を行い、高速道路での安全啓発や運行管理者研修などでも報告書の活用を図っている。

今後は、国の施策や緊急対策と一体となって事故対策を推進する。調査結果を国の各検討会や総合安全プランと相互共有する一方、多様な主体から事故情報を収集し、最新の情報技術も積極的に活用する。委員会は再発防止策の周知徹底を図るため、資料の漫画・動画化やウェブページの開設を進める。警察や高速道路会社、業界団体とも連携し、DX(デジタルトランスフォーメーション)や予防安全技術の普及を事故防止に生かしていく。今後も10年総括の提案に基づき再発防止策の実行を検証し、必要な施策を継続的に検討する。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。