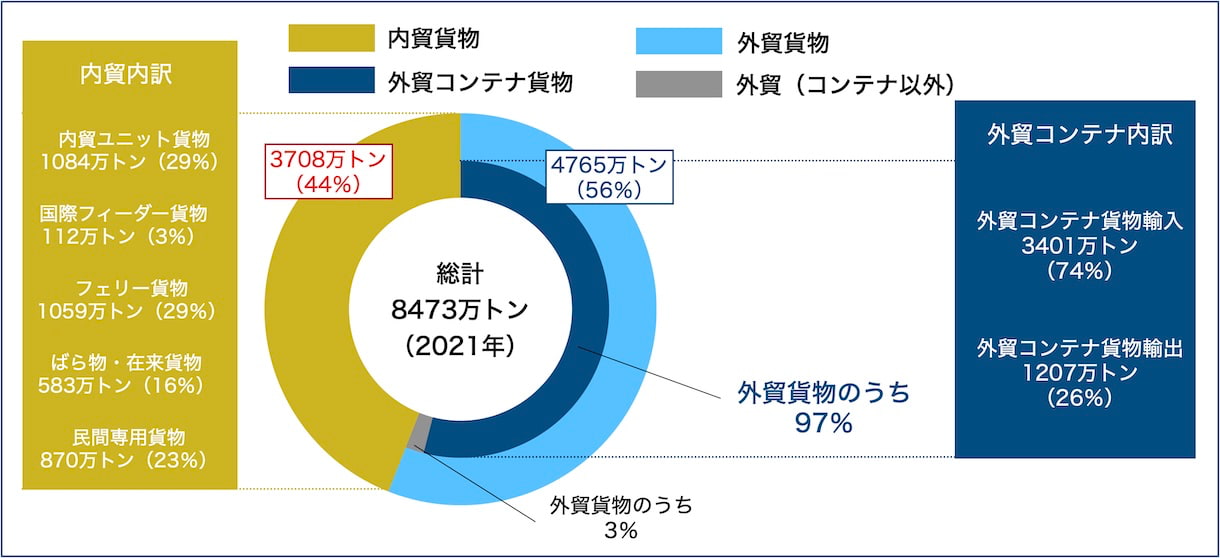

話題日本全国の外貿コンテナ貨物の4分の1を取り扱う国際海上コンテナ物流の基軸としての東京港は、内貿においても、全国とつながる国内海上輸送拠点として、RORO船の定期航路が北海道、九州・沖縄方面に国内航路の半数を占める14航路、週40便が就航(2020年度時点)する、内貿ユニット貨物、フェリー貨物の国内海上輸送拠点でもある。完成自動車や紙・パルプ、農水産品や生活関連物資などの物流を担う北海道、九州方面の人々の生活と産業にも不可欠なインフラであり、「令和4年度ユニットロード貨物流動調査」では、内航コンテナ船とRORO船貨物の港湾別輸送量では、名古屋港、苫小牧港、仙台塩釜港に続く全国4位に位置付けられている。

首都圏及び東日本の多くの荷主・物流事業者などが、東京港を基点に首都圏道路ネットワークと外貿・内貿を結ぶ物流網を構築しているとともに、大井コンテナふ頭には日本貨物鉄道(JR貨物)の東京貨物ターミナル駅が近接して鉄道輸送ともスムーズに接続することから、各種輸送モードの結節点、モーダルシフト推進の基軸としての機能を有することがわかる。

トラック輸送と海上輸送、鉄道輸送のつなぎ目となる東京港の特性に着目することで、あらためて検証したいのが、国が推し進めるモーダルシフトの現状である。ここでは、物流危機、さらにはCO2削減目標に向けて取り組み拡大が期待されるモーダルシフトの今を整理する。

トラック輸送からの脱却、その現状と課題

トラック輸送からの脱却、その現状と課題

トラックドライバーの労働環境改善、物流の維持に向けては、トラック輸送から海運、鉄道への転換が望まれるが、現状はまだトラック輸送に頼る状況に変化はない。

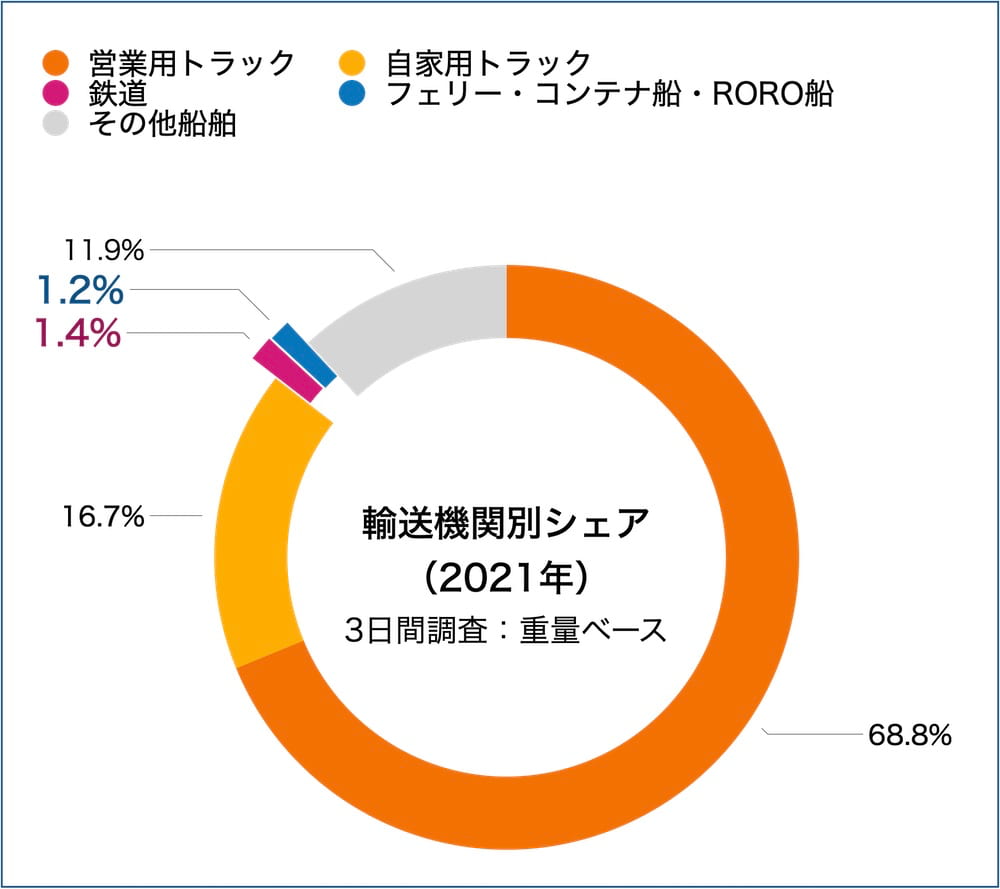

22年度に国土交通省がまとめた「第11回全国貨物純流動調査」(物流センサス)では、自家用・営業用を合わせたトラック輸送が85.5%と、国内の輸送機関として圧倒的な分担率となっており(21年調査、重量ベース)、フェリー・コンテナ船・RORO船の分担率は1.2%(コンテナ船、ばら積み船、タンカー、自動車専用船などその他船舶は12%)、鉄道も1.4%にとどまっているだけに、それぞれの分担率を上げることでトラック輸送、ドライバーにかかる負荷が軽減されることは明らかである。

東京港もすでに苫小牧港間の輸送や北九州間のフェリー便などでは豊富な輸送実績があるが、今後はさらに、中距離圏などトラック輸送の分担率の高い距離圏への輸送でモーダルシフトの拡大が課題となるだろう。

RORO船、フェリーによる内航モーダルシフトの現状

RORO船、フェリーによる内航モーダルシフトの現状

長距離フェリーのトラック・トレーラー輸送台数の推移を見ると、コロナ禍の20年に大きく落ち込んだ後は右肩上がりで台数が増加し、22年は127万台を記録している。フェリー乗船中を運転手の休息期間とする労務時間管理のメリットや新たな投資を必要としないことが、運送事業者にとってのメリットとなっているようだ。

一方、RORO船によるトラック・トレーラー輸送台数の推移を見ると、22年は前年度から微減の79万台となっている。国内貨物の総量自体が減少しており、RORO船利用が劇的に拡大している状況にはない。RORO船ではシャシーを使った無人航送が主流だが、シャシー導入などの投資やそれに見合うだけの荷量の確保の難しさがRORO船利用のボトルネックとなっているようだ。

政府はモーダルシフト推進に向けて、荷主企業、貨物運送事業者などの物流に関わる関係者で構成する協議会を対象に、シャシー導入やコンテナ、荷役機器導入のための補助事業も行っている。とりわけ荷主企業はその連携を主導して、輸送のリードタイム見直し、集荷においても十分な時間を確保して荷量を確保するなどオペレーションの抜本的な改革に加えて、ドライバーと運送会社、船社などが適切な料金を収受できる体制を整えることが求められている。RORO船の利用拡大も、物流統括管理者(CLO)設置による企業の物流戦略が進むことなどを経て、もう少し時間をかけながら利用の拡大が待たれる状況である。

鉄道モーダルシフトの現状、海上コンテナ一貫輸送へ向けた道のり

鉄道モーダルシフトの現状、海上コンテナ一貫輸送へ向けた道のり

東京港・大井コンテナふ頭にはJR貨物の東京貨物ターミナル駅が近接するため、内航船だけではなく、鉄道輸送ともスムーズに接続する利点を生かすことができる。国交省鉄道局による「今後の鉄道物流の在り方に関する検討会」の中間とりまとめで提起された「国際海上コンテナの海陸一貫輸送」は、東京港と親和性の高い取り組みと言えるだろう。

▲JR東京貨物ターミナル駅。背後に大井コンテナふ頭が見える

東京港・大井ふ頭に隣接するJR貨物の東京貨物ターミナル駅からの鉄道輸送では、盛岡ターミナル駅に向けた鉄道貨物便「東北エクスプレス」が定期運行されている。東京-盛岡間は、40フィートのハイキューブ(背高)海上コンテナが、そのまま鉄道貨車に載せて輸送できる日本唯一の区間。東京から全国に伸びる鉄道輸送網へと運用を拡大したいところだが、トンネル高などの制約により、多くの区間ではハイキューブの国際海上コンテナを輸送することはできない。

40フィートのハイキューブ海上コンテナの鉄道輸送を拡大するためには、まず低床貨車の台数を拡大する必要がある。JR貨物では、10トントラック車との親和性が高い31フィートコンテナの拡充を当初目標とし、さらに40フィート、40フィートハイキューブコンテナへと拡大していくための設備投資と体制づくりに取り組むとしている。昨年度40フィートハイキューブコンテナの輸送拡大に必要な調査や実証実験を開始、ことしは輸送実施実績を増やし、東北線経由のルート拡大による試験輸送を行う。さらに全国へと展開するには、低床荷車によるトンネル高対応のほかにも、地方駅での大型コンテナ荷役対応機材の整備も必要となるなど、まだまだ時間と投資が必要である。

当面の対応としては、40フィートハイキューブコンテナから、鉄道コンテナへ詰め替えることでの運用が、トラック輸送から全国鉄道輸送への現実的な転換策となるだろう。近接しているとはいえ、コンテナヤードと東京貨物ターミナル駅間、また鉄道用コンテナへの積み替え場所の利用など、鉄道輸送への転換においても物流工程やコストの大幅な見直しが必要となるだけに、補助事業などを有効に活用することも検討しなくてはなるまい。東京都では、国際コンテナ貨物の国内輸送において、内航フィーダー輸送や鉄道輸送へのモーダルシフト導入を積極的に支援している。詳細は別稿「『東京港』が主導するモーダルシフト推進」にて解説しているので、こちらも参考にしてもらいたい。

運用見直しや、企業連携など困難な取り組みへの「挑戦」に期待

運用見直しや、企業連携など困難な取り組みへの「挑戦」に期待

24年問題として懸念されるトラック輸送力の不足に対して、国が示した対応策の1つが、モーダルシフトの推進である。ことし2月に策定された「2030年に向けた政府の中長期計画」では、「鉄道(コンテナ貨物)や内航海運(フェリー・RORO船など)の輸送量を今後10年程度で倍増することを目指し、官民協議会で継続的にフォローアップを行うとともに、3年後をめどに見直しを実施する」と示している。

国交省物流・自動車局は25年度概算要求で、モーダルシフトの強力な推進に向けて5億9900万円を計上し、地域の産業振興などと連携した先進的な取り組みを行うための大型コンテナやシャシーなどの導入経費などを支援する方針である。こうした後押しをモーダルシフト取り組みの契機とすることもできるだろう。

国交省は「第6回モーダルシフト推進・標準文化会」での「新たなモーダルシフト対応方策(素案)」で、22年度の内航海運量(フェリー・RORO船など)の実績値は5598万トンで増加傾向、鉄道輸送量(コンテナ貨物)の実績では23年度時点1811万トンと、前年度の1833万トンから微減傾向としている。

「30年度に倍増」とする目標で考えると、内航では20年の2倍の1億トン、鉄道では3600万トンが目標値となり、いずれも現状の数値とは大きな乖離がある。自然増に任せて達成する目標値ではないため、混載輸送やパレット化、大型コンテナやシャシー確保の支援や、それに対応できる貨物駅、ターミナルの機能強化なども打ち出し、官民連携でのさらなる推進を呼びかけている。

24年問題への社会的認知の広がりとともに、荷主企業の意識変容、行動変容を求めた取り組みでは前向きな変化の兆候も見られる。物流インフラの維持に向けた物流革新を他人事ではなく、我が事と捉える荷主企業も増え、個社のみならず企業をまたいだ連携などでの実効力のある取り組みも増加している。モーダルシフトも、1社だけでの仕掛けや、短期的な物流コストで見ればとても対応できない取り組みだけに、先行して挑戦する事業者の取り組みに学ぶこと、追いかける姿勢も大切だ。

本特集では、味の素冷凍食品のモーダルシフト取り組みについても特集している。学ぶ価値、追いかける価値のある事例として、ぜひ参考にしてもらいたい。