調査・データ三菱UFJ信託銀行は3日、不動産マーケットリサーチレポートVol.283「流通構造から読み解く冷凍食品物流」を発表した。同社は本レポートで、産業連関表を用いて冷凍食品の流通構造を分析した。

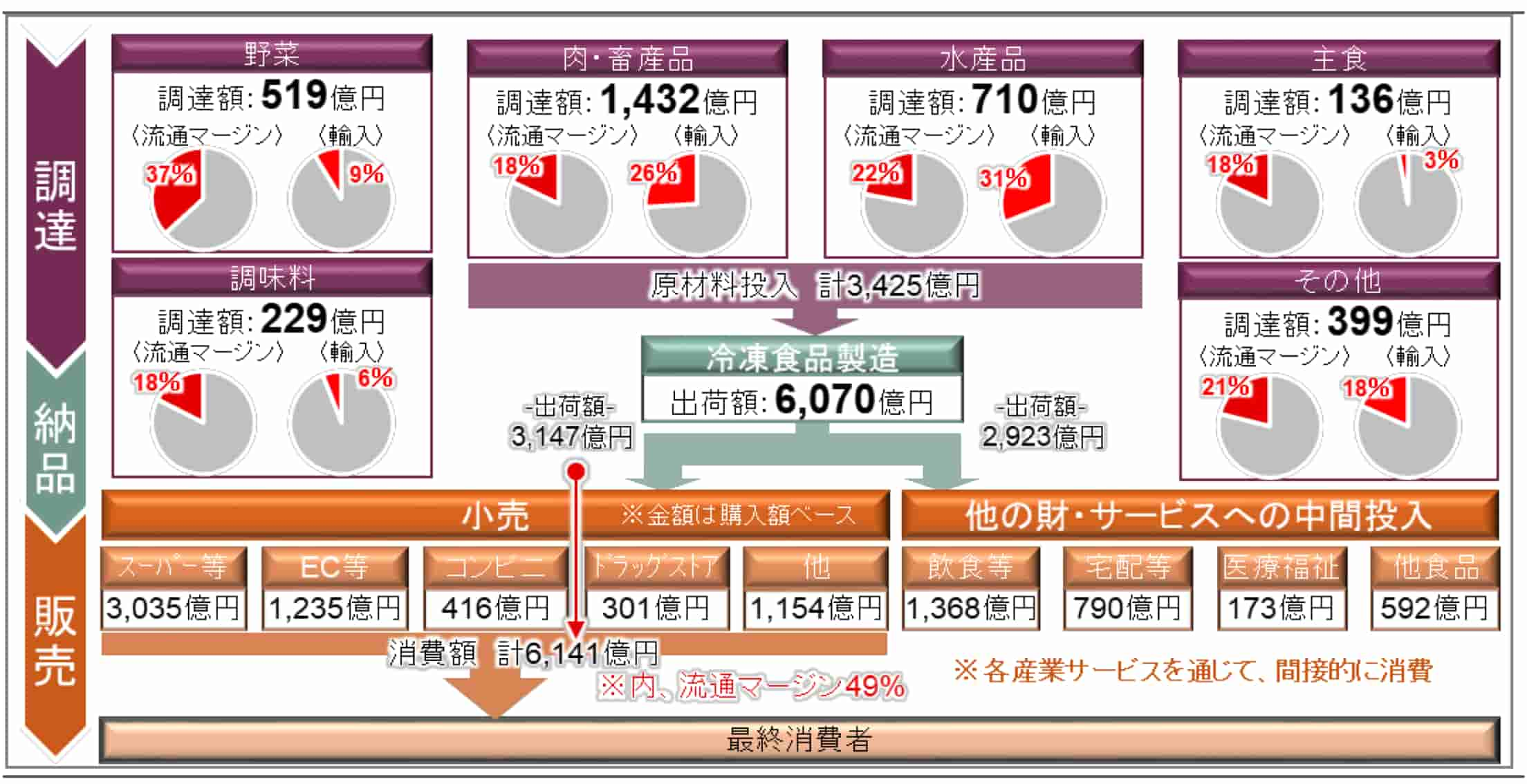

同社は冷凍食品市場における流通の特徴として、小売段階でのマージンが非常に大きい点、川上の調達・納品に関わる物流コストが高い点、ほかの財・サービスへの中間投入割合が高い点を挙げた。具体的には、冷凍食品メーカーから出荷された3147億円に対し消費者購入額が6141億円となり、流通段階のマージンが全体の49パーセントに達した。特に小売段階のマージンが大きく、出荷額を100とした場合のマージンが74ポイントを記録した。背景には、低温保管に必要なコストや賞味期限の長さ、販促戦略上の値下げ活用などの事情があるとした。

近年、小売段階ではマージンの確保が難しくなっている。エネルギー価格の高騰や原材料費、物流費の上昇により、企業物価の上昇が消費者物価の上昇を上回り、小売業はコスト上昇分を販売価格に十分反映できていない。冷凍食品の消費者物価は2022年以降上昇傾向を示しているものの、利幅確保の困難が続く構造を説明した。

同社は川上の調達・納品に関わる流通コストも全体的に高水準だと指摘した。冷凍食品の原材料となる野菜の流通コストは37パーセントと高く、産地からの長距離輸送やパレット積載率の低さが影響している。主要原料となる食肉・水産品は輸入比率が高く、港湾での検疫や通関プロセスを経ることで物流が長距離化しやすい。国内でも水揚げ後の加工・搬送が湾岸地域で一気通貫に行われることが多く、消費地近傍の物流センターへの納品距離が長くなる傾向がある。このため、川上の調達・納品段階での拠点集約や在庫拠点整備、共同プロセスセンター活用などが従来から進められている。

冷凍食品流通は、ほかの加工食品と比べて中間投入割合が高い点も明らかになった。製品の約半数は小売経路以外で消費され、外食産業や宅配サービス、医療・福祉部門等が主要な需要先となっている。この中間投入の多さと消費地の多様化により、配送は小口化・多頻度化の傾向を強めている。

今後について、同社は冷凍食品物流に以下の展望を示した。外食配送ではネットワーク強化の必要性が高まり、特に都市部で複数事業者による拠点共同利用が進むとみられる。小売分野では既存拠点間の輸送共同化が効率化の焦点となり、積み重ねた成功体験をもとに将来的な共同拠点設置の可能性が広がる。製造地と消費地が大きく異なる地域では、長距離輸送前の在庫集約拠点整備が重要になる。市場拡大に伴い輸送需要や車両台数・人員の増加が見込まれるため、拠点の需給分析の重要性が高まると示唆した。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。