話題味の素冷凍食品(東京都中央区)は、物流の効率化、物流における環境負荷の低減を、事業の中核に据えて早くから対応に取り組んできた事業者である。

モーダルシフトへの積極的な取り組みも、同社の企業姿勢の表れの1つ。同社がモーダルシフトをはじめとするさまざまな物流課題への対応に取り組んできた背景には、「冷凍食品の物流」が抱える多様な課題があったと、同社ロジスティクス部物流企画グループの山下尚子マネージャーは語る。

冷凍食品特有の課題を見据え、物流効率化を事業課題に

冷凍食品特有の課題を見据え、物流効率化を事業課題に

▲味の素冷凍食品ロジスティクス部物流企画グループの山下尚子マネージャー

例えば、ほとんどの輸送がばら積み・ばら下ろしで行われていたこと。また、それに伴い検品の荷役時間も長時間化すること。アイテム数が多く、外装サイズも多様であること。11型と12型など多様なパレットでの運用が一般化していること。季節変動のある製品が多く、物流波動が極端であること。厳しい温度管理や物流品質基準が要求されることなど、どれも冷凍食品業界の抱える課題であった。

「2024年問題の顕在化を機に、この課題解決無しには、企業の存続と成長はあり得ないとの認識で、課題解決策への必要性や危機感を一層強く感じることとなった」(山下氏)と、同社が講じたさまざまな取り組みの1つがモーダルシフトだった。2000年頃から冷凍食品業界では初めて鉄道コンテナ輸送を採用し、トラック輸送から鉄道と海上輸送へのモーダルシフトを推進するなど、長距離輸送での環境負荷の低減に早くから着手してきた。

内航海運においては、18年からは海上輸送の複線化を本格的に推進。四国工場から首都圏低温センターへのコンテナ輸送から取り組みを開始し、その後、九州工場から中部エリアセンターへ、中部工場から福岡低温センターへの往復運行など、スピーディーにルート拡大を続け、モーダルシフト比率を高めてきた。

▲東京-徳島-新門司間を結ぶオーシャン東九フェリー(出所:味の素冷凍食品)

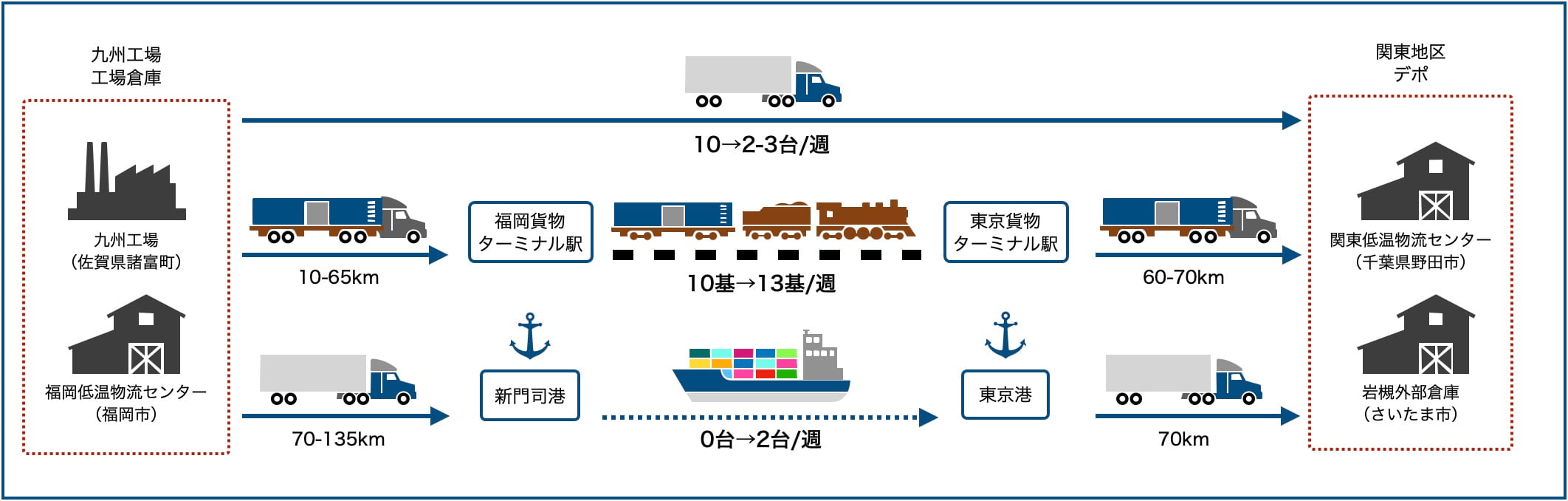

近年の取り組みでは、ことし5月に物流事業者F-LINE(同)との取り組みで、「令和5年度海運モーダルシフト海運局長」の表彰を受けている。表彰を受けた取り組みは、同社冷凍食品(年間5944トン)について、佐賀市から千葉県野田市までの陸送(片道1204キロ)の一部、新門司港と東京港間の1151キロを、海上輸送にシフトしたもの。年間で1494トン、海上輸送利用率27.2%となるモーダルシフトを実現。この取り組みにより、これまでの陸上輸送による年間CO2排出量1546トンから、海上輸送を導入して年間253トンのCO2削減の成果を残している。

モーダルシフト、パレット標準化へ、物流体制を抜本的見直し

モーダルシフト、パレット標準化へ、物流体制を抜本的見直し

海上輸送への切り替えだけではない。同社では、ばら積みできるドライバー不足と、ばら積みによる積み込み時間の遅延といった課題への対応、積み込み時の作業軽減を目的に、冷凍食品のパレット輸送を開始。そのために工場設備の改修にも取り組み、パレット輸送に対応した出荷体制を構築、トラック・鉄道・船舶の輸送モードを確保している。パレット輸送を基盤としたモーダルコンビネーションを実現したこの取り組みと、千葉県から宮城県までの冷凍食品輸送について、冷凍トラックによる輸送からの中距離帯での鉄道輸送(隅田川駅-仙台貨物ターミナル駅)転換の取り組みでも、ことし発表された「第25回物流環境大賞」において大賞を受賞している。

▲JR貨物隅田川駅(出所:味の素冷凍食品)

パレット単位での輸送は、日本の物流の長年の課題でありながら、普及へ向けた運用転換にはハードルが高い取り組みである。味の素冷凍食品のような運用実装までには大きな投資や運用の見直しなど、克服すべき課題が多かったであろうことも想像に難くない。同社では、「ばら積み輸送をパレット輸送に切り替えると、積載量が4割近く減少し、運賃上昇につながってしまう。製品の外装サイズをパレット輸送に適したものに変えることからコストを下げる努力をしている」(山下氏)という。ただ物を運ぶというオペレーションだけではなく、サプライチェーン全域の効率化、環境対策を見据えた社会解題解決のための、ロジスティクスの姿勢がなければ実現できなかっただろう。

▲31フィートコンテナ、F-LINE「レールライナー」(出所:味の素冷凍食品)

「トラックから、鉄道、海上輸送への変更においては、リードタイムの延長が必要であり、新たなルートの拡大ごとに、在庫補充のオペレーション見直しにも取り組んだ」(山下氏)といい、まさに環境負荷低減と、難易度高い冷凍食品物流における持続安定性の強化というミッションを、企業方針として貫く姿勢が浮き彫りになっている。

同社が次の目標に掲げるのは、「30年までに1次物流と呼んでいる『拠点間の在庫移動』に関して100%パレット輸送化すること」(山下氏)。今後は、モーダルシフト拡大だけではなく、拠点間移動の100%パレット輸送化に加え、納品先への一貫パレチゼーションの取り組みにも力を入れていくという。

業界課題解決に求められる物流領域での協働

業界課題解決に求められる物流領域での協働

物流効率化においては個社対応での限界、「連携・協調」の重要性についても関心が高まるが、山下氏はモーダルシフト領域での他社連携、協調は難しい面があると指摘する。特に冷凍食品の場合、温度帯が制約となることが大きいといい、「過去、業界他社と組んで往復での海上輸送も検討したが、立地のマッチングがうまくいかず、実現に至らなかった」(山下氏)事例も紹介した。

ただ、2次物流と呼ばれる各拠点からの得意先配送については、各社の課題が共通であることから、共同保管、共同配送といった共同物流取り組みの検討を進めやすく、すでに冷凍食品各社、さまざまな組み合わせのもと、それぞれの地域での共同物流化も進んでいるという。山下氏は、「まずは、自社で抱えている課題や悩み事を業界他社とお互いにフラットに出し合い、何ができるか、を一緒に考えることが「連携」「協調」の第一歩になるのではないか」と語る。

6月に発表された冷凍食品メーカー5社での冷凍食品物流協働取り組みは、まさに冷凍食品特有の物流課題について、同じ課題を持つ事業者同士が、ともに取り組む試みと言えるだろう。味の素冷凍食品、テーブルマーク、ニチレイ、ニッスイ、マルハニチロの冷凍食品大手5社が、共同物流や、生産性向上へ向けた協働、共通プラットフォームによるデータ共有や利活用など物流DX(デジタルトランスフォーメーション)・GX(グリーントランスフォーメーション)を推進し、事業分野では競争しながらも、物流分野では協働を目指す試みとして注目される。

こうした協働や、業界標準化の課題についても、パレットサイズだけでも11型と12型が混在する状況など、同じ目線での取り組みを進められないテーマもあるという。それでも「業界5社が1つのテーブルのもとに、今後の冷凍食品の物流の持続安定化に向けた取組み方向性を協議し、従来の個社取組みの延長線上を超えた大きな枠組みを作っていくことが重要。具体的な内容はこれからの協議になるが、2次物流の配送課題について、あらためて5社連携のもとで対策を検討していくことや、伝票電子化など、今後必要となる施策を個社単独ではなく、業界標準を基本に進めていくことを予定している」(山下氏)

高まる荷主の責任とリーダーシップ、求められる行動

高まる荷主の責任とリーダーシップ、求められる行動

同社の物流革新に向けた各種取り組みは、政府が法改正などで推し進めてきた施策への荷主企業側からの回答でもある。特定荷主に課されるCLO(物流統括管理者)の選任義務などは、こうした取り組みが拡大することを期待したものだろう。味の素冷凍食品では、CLO設置に向けた作業自体は、検討・整備中の段階だが、「各社のCLO設置により、社内だけではなく業界としての横連携、さらに流通との縦連携を創出、強化していくことに期待したい」(山下氏)と、現在の取り組みをさらに進化させるチャンスと捉える。8月に新発売した弁当用おかず冷凍食品「おべんとPON」シリーズでは、パレット輸送効率や、小売現場での商品陳列効率化までを考慮した商品パッケージを採用するなど、商品企画・製造面からも物流効率化を目指しており、CLOが主導すべきこれからの時代に即した商品提案となっているのも興味深い。

山下氏からは、未来の物流維持と成長に向けて荷主事業に必要な取り組み意識や姿勢が明らかになるとともに、実行に向けての難しさもまた明示された状況である。しかし、こうした取り組みが先進的な事業者の取り組みだけにとどまらず、より多くの荷主企業が行動に移さなければ、物流インフラ維持やカーボンニュートラル達成といった課題解決は不可能である。

最後に、モーダルシフトなど物流革新への意識を持ちながらも、まだ実行に至らない事業者に向けてメッセージを求めると、山下氏は以下のように回答してくれた。

「今までもこれからも課題が多い物流分野での革新に貢献することは、社内外の体制整備や革新へのポジティブなマインド醸成、コストコントロールなど、クリアしなければならないことがあまりに多く、非常に難易度が高いと思う。それでも、社会的意義が大きい取り組みであることを心の支えに、社内外の理解と協力を仰ぎながら、自信を持って、粘り強く、一歩一歩進み続ければ、必ずやり遂げられるはず。弊社もさらなる革新を目指し、引き続き努力していく」