話題canuu(カヌー、東京都中央区)は、全国の建物の「軒先情報」をデータベース化し、配達ドライバーに提供するという、ユニークな事業を展開するスタートアップだ。荷物の納品作業は単純に見えて、実は非常に複雑で、施設の出入り口や納品指定場所がわかりにくかったり、会社ごとに独自ルールが設けられていたりすることも少なくない。

事情を知らない新人ドライバーは、先輩に同乗してもらい、手取り足取り教わるか、先方に納品の仕方を逐次確認する必要があった。しかし、入れ替わりが激しい上、ドライバーの数がさらに先細りしている現状を考えると、こうした新人教育のやり方は非効率だ。そのためデータベース化された「納品情報」には堅実な需要が見込める。そもそもニッチなビジネスモデルに勝機を見出すきっかけは何だったのか。同社の代表取締役である濱田崇裕氏に話を聞いた。

試行錯誤の末たどり着いた、ドライバー向けSNS「ドラトーク」

試行錯誤の末たどり着いた、ドライバー向けSNS「ドラトーク」

▲canuu代表取締役の濱田崇裕氏

濱田氏は2019年、学生時代からの友人である永井新氏(共同創業者、現・代表取締役)に誘われるかたちでcanuuを創業した。当時はまだ在学中で、就職が決まっていたものの、「おもしろそうだから」と自分で会社を立ち上げる道を選んだ。

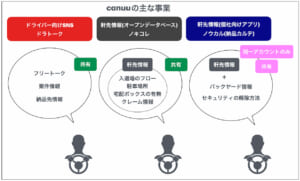

創業後1年半は日雇いバイトアプリを展開し、一定の成果も上がっていた。しかし、コロナで売上が低迷したことで、事業転換を余儀なくされる。実験的に取り組んだ新規事業のなかで、軌道に乗ったのがドライバー向けSNS「ドラトーク」だ。ドラトークではドライバーのつぶやきのほか、納品先や案件の情報など、運送に関わる情報が日々行き交う。軽貨物のドライバーなどは、このSNSを通じて仕事を見つけることも多いという。

ドラトークを起点に運送業に食い込んだcanuuは、次の一手として「軒先情報」のデータベース化を目指した。軒先情報とは、全国の建物の納品情報のことだ。同社はデベロッパーや施設の管理会社、ドラトークに登録しているドライバーから情報を集め、「ノキコレ」というサイトに掲載している。ノキコレにはマンションやオフィスビル、商業・物流施設の名前・住所とともに、入退場のフローや駐車場所、宅配ボックスの有無、以前発生したクレームの情報などが載っている。こうした情報を活用すれば、新人研修の手間を大幅に省けるとともに、ドライバーから管理者への問い合わせ回数も減らすことができる。

いくら配送効率のアップが見込めるからといって、店舗や施設のバックヤードの構造、セキュリティーの解除方法などは、ノキコレのようなパブリックな立ち位置にあるサイトには載せられない。そこで同社はノキコレを運送会社向けにカスタマイズしたアプリ「ノウカル(納品カルテ)」も展開中だ。ノウカルでは、ドライバーが登録した納品先の情報を同一アカウントでのみ共有できる。

▲canuuの主な事業

アルバイトのドライバー経験がビジネスのヒントに

アルバイトのドライバー経験がビジネスのヒントに

濱田氏は学生時代、アルバイトのドライバーとして実際に現場を走り回った経験がある。「軒先情報のデータベース化」というビジネスモデルを思いついたのも、このときの経験があったからだ。巨大なオフィスビルに荷物を届ける際など、施設への入り方も分からず、途方に暮れたこともあった。

「当時は納品先のことをどうして教えてくれないのか不思議だった。しかし運送業界をより深く知るようになった今は、新人教育に時間を割けないほど現場が忙しいことがよく分かる」と濱田氏。多忙な現場には、データベース化された軒先情報のニーズが確実にあると考えた。

また、濱田氏は「ものを運ぶという仕事は一般的に考えられているほど単純なものではない」と話す。「運送の仕事は覚えることが多い。事故やケガのリスクもあるし、ドライバーはもっと評価されていいと思う。なにも『手厚く保護しろ』と言っているわけではない。ただ、過小評価されている気がしてならない」(濱田氏)。そんな濱田氏の想いを反映した形で、canuuは「配達員と共にあるインフラを創る」というミッションを掲げる。ノキコレ、ノウカルといったサービスの展開は、そのための第一歩だ。

ユニークなビジネスで唯一無二の存在へ

ユニークなビジネスで唯一無二の存在へ

25年で創業6年目を迎えるcanuu。振り返れば「もっとこうしておけば」という後悔も多々あった。濱田氏は創業当初を振り返り「リソースが限られているスタートアップは一点突破をねらうべきなのに、不安感からいろいろなものに手を出してしまった。一つのことに集中していたら、もっと効率良く成長できたと思う」と話す。その反省を生かし、今は運送領域に注力している。会社もメンバーを拡充し、腰を据えて事業を伸ばすフェイズに入った。「さらなる成長のためにはよそ見をせず、地道に一歩ずつやっていくしかない気がしている」と濱田氏。

さらにcanuuは事業のユニークさで唯一無二の存在を目指す。「ビジネスにはユニークさが大事だと思う。簡単に模倣できるものだと、後から追い越そうとするスタートアップが必ず現れる。でも、真似できないくらいユニークだったり、地道な積み重ねの上に成り立つ事業はそうそう突き崩されない」(濱田氏)

自身の失敗を踏まえて、後に続くスタートアップには堅実さを求める。「あまり周囲の意見に流されず、自分の芯のあるものを自信を持って推し進めればいい。ノキコレ・ノウカルも『それだけじゃ厳しい』とよく言われた。今はこれらの事業に一点集中した結果の答え合わせができている」と濱田氏は笑う。

一問一答

Q.スタートアップとして、貴社はどのステージにあるとお考えですか?

A. 現時点ではシード、25年4月には資金調達を予定しているので、その時点ではシリーズAになると思います。

Q. 貴社の“出口戦略”、“将来像”についてお聞かせください。

A. IPO(新規上場)を目指しています。軒先情報のデータベース化を実現するためにも、IPOはもっとも堅実な選択肢だと考えます。