LOGISTICS TODAYがニュース記事の深層に迫りながら解説・提言する「Editor’s Eye」(エディターズ・アイ)。今回は、全国75%の局で点呼不備、日本郵便が調査報告(4月23日掲載)を取り上げました。気になるニュースや話題などについて、編集部独自の「視点」をお届けします。

LOGISTICS TODAYがニュース記事の深層に迫りながら解説・提言する「Editor’s Eye」(エディターズ・アイ)。今回は、全国75%の局で点呼不備、日本郵便が調査報告(4月23日掲載)を取り上げました。気になるニュースや話題などについて、編集部独自の「視点」をお届けします。◇

ロジスティクス「開いた口が塞がらない」とは、まさにこのことを言うのだろう。

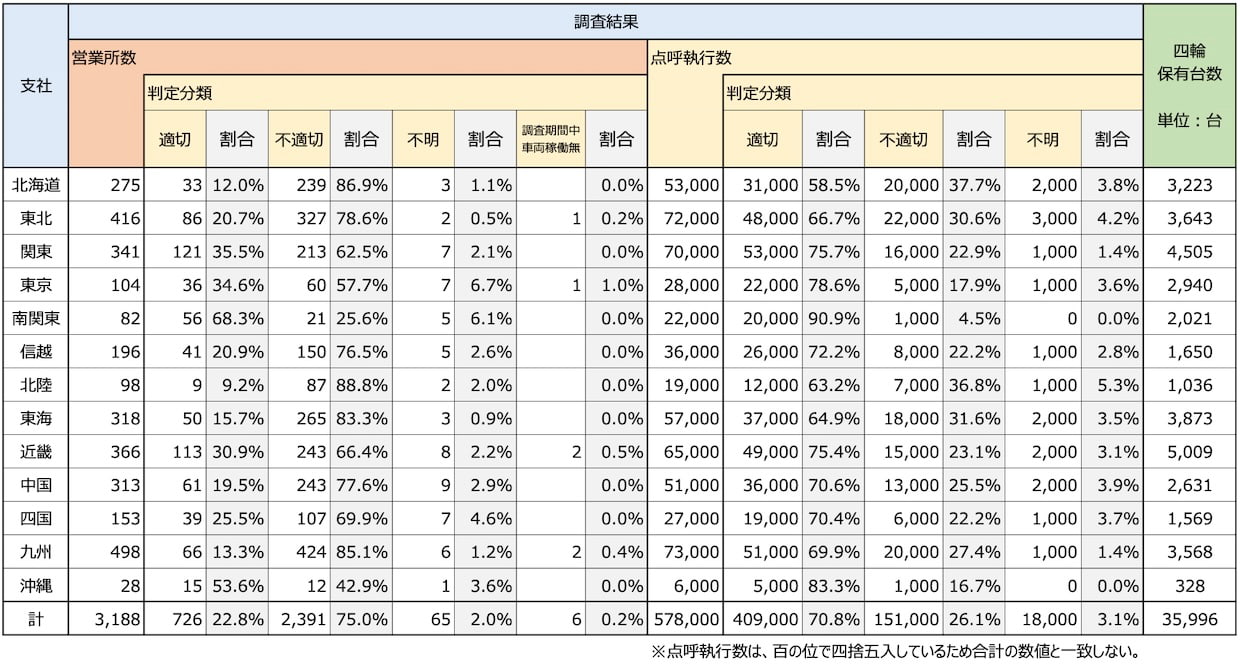

日本郵便が23日に公表した全国の郵便局における点呼業務の執行状況調査結果は、社会に大きな衝撃を与えた。調査対象となった3188局のうち、実に75.0%にあたる2391局で点呼が適切に実施されていなかった。個別の点呼数で見ても、調査期間中の57万8000回のうち26.1%、15万1000回もの不備が確認された。

貨物自動車運送事業法は、トラック運送事業者に対し、乗務前後の点呼を義務付けている。「安全輸送の要」であるこの措置が、国民の生活インフラを担う日本郵便でこれほどまでにずさんに扱われていた事実に、多くの読者が驚がくしたはずだ。

日本郵便は「重大な法令違反」と謝罪し、再発防止策を報告。総務省は報告徴求命令を発令した。国土交通省は、前代未聞とも言える今回の法令違反に対し、点呼業務を含めた決められたルールを日々順守して事業を展開している同業他社が納得するような厳格な処分を下すべきだろう。

この異常事態の背景には、長らく「独占的公共サービス」として保護されてきた日本郵便の歴史がある。民間の物流事業者と比較して監査や競争のプレッシャーが少なかったことが、法令順守意識の緩慢さを招いたと考えられる。路上駐車の容認などかつての特例措置もその特殊な立ち位置を象徴する。民営化後もその意識は完全には払拭されず、民間事業者からの批判も存在した。「安全輸送の要」である点呼が組織的に軽視されていた現実は、日本郵便の安全意識、ひいては企業としての根幹に関わる重大な問題だ。

今回の点呼未実施は、単なる手続き上の不備ではない。乗務員の健康状態や車両の安全確認という極めて重要なプロセスが、全国の7割以上の郵便局で適切に行われていなかったことは、長期間にわたり現場の安全が組織的に軽視されてきた可能性を示唆する。これは労務管理の崩壊であるとともに、法令で義務付けられた業務が無視されていたことは、組織内部のチェック機能がまひしていることを意味する。

日本郵便は再発防止策を講じるとしている。だが、表面的な対策では不十分だ。「独占的公共サービス」の意識から脱却し、真の民間企業としての自覚を持つ抜本的な改革が欠かせない。法令順守は企業活動の根幹であり、安全確保は事業継続の絶対条件だ。今回の問題を教訓に、組織全体の意識改革、管理体制の強化、現場の声に耳を傾ける企業風土の構築が急務となる。総務省の報告徴求命令は当然であり、日本郵便は原因究明と透明性のある説明責任を果たす必要がある。

今回の問題は、長年にわたり国民に信頼されてきた日本郵便のブランドイメージを大きく傷つけた。信頼回復への道のりは険しい。未実施分の責任を明確にし、実効性のある再発防止策を実行することが求められる。同時に、ユニバーサルサービスの維持も重要な使命であり、信頼回復とサービス維持の両立という難しい課題に真摯に向き合わなければならないだろう。(編集委員・刈屋大輔)