話題物流現場向け自動化ソリューションのけん引役として、プラスオートメーション(東京都江東区)が市場から高い評価を集めている。2019年の設立以来、同社は従来にない事業モデル、それに伴う実績で物流業界に新たな風を吹き込んでいる。

特筆すべきは三井物産、JA三井ストラテジックパートナーズ、日本GLPグループ、豊田自動織機、の4社による共同出資で確立された強固な連携体制だ。この異業種協業を通じて、業界が抱える人手不足という構造的な課題に対し、サブスクリプション型のロボティクスサービス「RaaS」(Robotics as a Service)を提供し、急成長している。

▲プラスオートメーションの山田章吾CEO

三井物産から出向中の同社CEO(最高経営責任者)の山田章吾氏は三井物産在籍時に物流、不動産、金融など多分野での事業開発経験を積み、2018年から同社の新規事業開発責任者として創業準備を主導した。「『あらゆる物流現場に+Aを届ける』というパーパスのもと」(山田氏)、業務効率化に加え、従事者の働きがい向上も重視する。今後もRaaSの認知度向上を図る構えだ。同社のサービスが浸透した時、物流市場にはどんな潮目が待っているのか。山田氏が描く青写真について話を聞いた。

ロボティクスが月額定額で利用可能。稼働後も契約変更可

ロボティクスが月額定額で利用可能。稼働後も契約変更可

倉庫内作業のロボットシステム化は人手不足解消の切り札と言われる。しかし、システム設計、実装、テスト運用まで含めると数千万円規模の初期投資さえ珍しくない。この多額の投資が特に中小規模の物流事業者にとって、自動化への高いハードルだった。導入後のメンテナンスやアップグレードにかかる追加コストも足かせでしかなった。

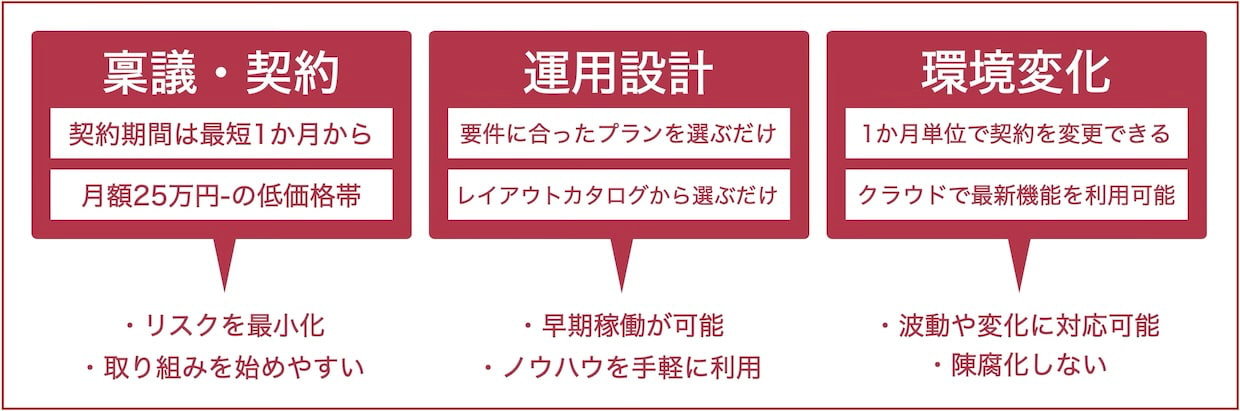

プラスオートメーションはこれら初期投資やランニングコストの問題を“サブスク”で解決した。同社のサブスクリプション型ロボティクスサービスの「RaaS」は、物流自動化技術を活用したロボットシステムを月額定額で利用が可能。契約期間の縛りがなく、稼働後でも契約内容を変更できるなど、導入を重荷にしない設定が功を奏し、人材不足への効果的なソリューションとして期待を集めている。

ピッキングスタッフを87%まで削減できた例も

ピッキングスタッフを87%まで削減できた例も

同社が提供するのは次世代型AGV「t-Sort」(ティーソート)だ。倉庫内の仕分けスペースを縦横無尽に動き回り、荷物を自動で仕分けていく。最新のテクノロジーを駆使した高度な制御システムと、現場の要望に応じて経路を変更できる経路設定機能を備えた。これにより、標準スペックだと1時間あたり1900個の荷物を処理する。自動化は物流センターの効率化に大きく貢献し、「ピッキングや仕分け作業のスタッフを87%まで削減できた」「1日あたり2万個の出荷を4人で処理できた」など、こうした事例に現場からの喜びの声が後を絶たないという。

▲次世代型AGV「t-sort」

「全国津々浦々、今では導入件数が193件に達した。ある現場ではロボットに『Tソートちゃん』という名前を付けて、本日のロボットでの作業予定を記載したプラカードを作って置いていたり、また、関西の現場では60台あるうちの1台だけに阪神タイガースのマークをつけたり、現場の雰囲気を和ませることに貢献しているようだ。当社のサービスコンセプトの『倉庫の自動化をもっと身近に、簡単に』が現実化しているのを目の当たりにすると、とても嬉しく思う」と山田氏は相好を崩す。

人、モノ、金、情報が適材適所ではないのが一番の課題

人、モノ、金、情報が適材適所ではないのが一番の課題

RaaSの登場により、倉庫が自動化して業務の効率化が進み、人手不足解消の一助になるなど、物流が抱えていた課題が徐々に解決しようとしている。山田氏は同社の設立当初から、日本の物流に根深く横たわる、ある構造を問題視していた。

「人、モノ、金、情報、これらが適材適所になっていないことが一番の課題だ。例えばモノ。大企業はマテハンなどの機械に大型投資をするが、その周辺にある中規模の倉庫は相変わらずマンパワー頼み。モノの偏りが顕著だ。情報も然り。情報の標準システムが構築されておらず、情報のデータベース自体がバラバラ。いわゆる、物流に関する有形無形の資産をどういう形で共通化し、規格化、標準化して物流産業全体で活用していくのか。この課題を解決するために当社を設立した」

▲千葉県松戸市にあるR&D/デモスペース

設立前から設立当初はハードウエアの新規発掘に注力していたという山田氏。そうした日々が2年度ほど続いたある日、ある物流会社から「本当にこれ、運用して使えるの」と尋ねられたという。関心あるのはハードウエアの目新しさではなかった。現場で活用できるのか、その実用性に変わってきたという。山田氏はオペレーションへの落とし込みを重視する時代がやってきたと語る。

「一言で現場と言っても、それぞれ課題が違う。倉庫のアルバイトスタッフは省力化や生産性、効率性を挙げ、マネージャークラスになると可視化や再現性、本社側になると経営指標の直結性、事業の継続性、多拠点展開のしやすさを重視する。顧客と話せば話すほど課題が非常に立体的になり、それを解決するには、お客さまと面で付き合う必要がある。こうして見ると、課題は三者三様だ。しかし、そうは言っても全体感、共通部分、最大公約数的なものはあるだろうと考えていた。今にして思えば、創業から今まで、共通する課題を抽出する5年間だったと言っても過言ではない。見えてきた課題の解決策を標準型としてソフトウエアに落とし込んでいく作業が、これから必要だと思っている」

売り手良し、買い手良し、社会全体にも貢献する三方良しが必要

売り手良し、買い手良し、社会全体にも貢献する三方良しが必要

今後、同社が組織として成長するには、ある価値観を備えた人材の確保が必要と山田氏は言う。さらに、経営戦略は経営陣でしっかり決めると同時に、現場での柔軟性や決断力も重視するフラットな組織が理想だとする。

「共に創る、情熱、全てにおいて誠実に。この3つの価値観に沿って採用している。さらに私個人の思いとして、お客様の信頼に応えられる品性を重視している。当社は、個別最適ではなく、あらゆる面において、共通化や全体最適を目指している会社だ。そのため、単なる商売をして儲けるだけでなく、三方良しの考えが必要。すなわち、商売において売り手良し、買い手良し、世間良しの3つの視点だ。商取引において売り手と買い手の双方が満足するだけでなく、社会全体への貢献も必要だと考えている」

ある恩師の言葉が忘れられないと山田氏は言う。

「この会社を始める際、経営のマインドを教えていただいた方だ。『君はある程度優秀だが、君の頑張りで組織の結果が90点だったとする。ならば、君は60点でいいかもしれない。そうすれば、組織は110点を取れる可能性がある』と、その方は言った。要は組織として結果を出すには、自分が引くべきところは引き、組織全体を見る必要があることが学んだ。物流産業全体の発展において、当社が徹底的に黒子に徹すべきときときは、そうしたいと思う」

一問一答

Q.スタートアップとして、貴社はどのステージにあるとお考えですか?

A. まず、黒字にならないと、三方良しの考えのもと物流産業全体を持続可能な形で支えることは難しく、この会社に価値はないと思っています。お客様、パートナーの皆様他ステークホルダーの皆様のお陰で会社は今期、3期連続で黒字の予定です。とはいえ、サブスク事業のスケーラビリティーはこれから先です。なので、ようやく発射台に立ったぐらいですかね。

Q. 貴社の“出口戦略”、“将来像”についてお聞かせください。

A. 出口戦略よりも事業戦略を考えています。設立からこれまで当社は主に仕分けの自動化を身近に簡単にしてきました。これからの向こう3年間で倉庫の主要工程毎の自動化を仕分けと同じくらい身近に簡単にしていきます。そして向こう5年スパンでは、倉庫内での複数種・複数台ロボットが融合し合う仕組みも取り入れながら倉庫の運営自体をもっと身近に簡単にし物流産業を支えて行きたいと思います。

これらの取り組みを通じ、当社のロボティクスを活用いただく何千、何万の物流現場と共に全体最適・適材適所を意識し、協創・競争に取り組み、持続可能な物流産業を支えて行かなくてはならないプラットフォームになっていきたいと思います。これを実現するにあたっては人材開発に積極投資し、人が新たな仕事を造り、またその仕事が新たな人材を開発していくという好循環を生み出していきたいとも思っています。加えて、人材獲得も意識したM&Aも機会があれば全体最適化の手段として積極的に検討していきたいと思います。