調査・データ前半で述べたように、行政処分の内容を分析していくと、違反で多いのは「教育」や「点呼」「勤務時間」など。いずれも日常業務の基本であり、運行の安全と法令順守を支える根幹部分だが、実際には十分に対応しきれていない現場が多い。

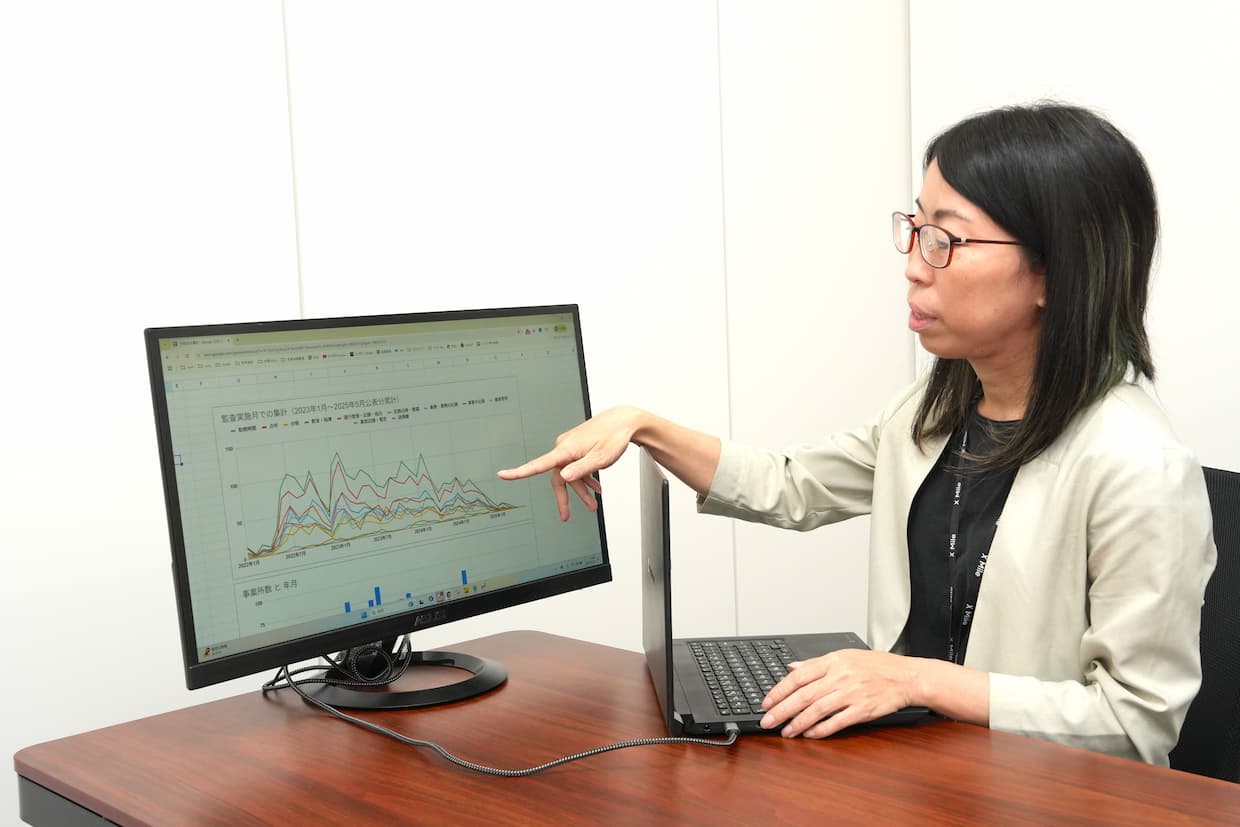

「勤務時間」や「改善基準告示」に関わる違反も依然として多く、業界全体が対応を急ぐべき課題といえる。小林氏は「2024年問題に向けて、違反件数がやや落ち着いてきたように見えるが、それが実態を反映しているとは限らない」と注意を促す。24年4月以降に行われた監査の結果がまだ出そろっておらず、本当の影響がみえてくるのはこれからの可能性があるという。

一方で、処分件数が比較的少ない項目としては「過積載」「事故報告」「点検整備」などが挙げられる。重大事故につながる可能性が高いため、事業者側も比較的意識が高く、対応が進んでいる分野といえる。

▲「2024年問題の起因となっている改善基準告示の順守を含む『勤務時間』に関する違反も高止まりしている」(小林氏)

6月に成立したいわゆる「トラック新法」で注目されているのが「事業更新制」だ。5年ごとに運送事業の許可更新を義務づける制度であり、監査同様の審査が行われると考えられる。

「違反が多い事業者、違反の疑いがある事業者から優先的に監査が入るのは当然の流れ。であれば、今から少しでも違反を減らすための手立てを打っておくべきだ。しかし、事業更新制が今すぐ始まるわけではないので、まだまだ自分ごとと感じている方は少ない印象がある。一方で、事業者に「行政処分レポート」を見せると、多くの方が興味を示し、コンプライアンス順守の必要性を実感してくれるケースが少なくない。このレポートも、そうした意識改革の契機にしてほしい」

事業更新制の導入で、これまで以上に法に沿った経営が求められるなかで注目が高まっているのが、デジタルツールの活用だ。教育の実施状況や点呼の記録をシステムで一元管理することで、現場の負担を軽減しながらコンプライアンス体制の強化を図ることができる。

「法律で定められた決まっている教育、点呼を確実に行い、それを記録・保管する。これらを着実にやり切る必要があるが、一方で、それをやるための人手が足りていないという事業者も少なくない。実際、何もかもを人力と手書きの書類でやりきれていないがために、監査で違反にカウントされてしまっているのが実情だ」

▲本誌8月7日の記事より。人手不足倒産は6、7月と前年比で過去最多を記録。限られた人員で業務を回すためにも、デジタルツールの導入は必須と言える

デジタルツールを導入することで、通常の業務を行っていれば自動的に点呼や運行管理、出退勤、受発注管理などができていくような仕組みを導入すれば、余計なマンパワーを削減しつつ、法定の義務を着実にこなせるというのは合理的だ。これからは事業更新制の導入により、5年に一度は必ず監査が入るとなれば、法に則った経営を効率的にやり切るしか、事業存続の道はないのだ。

小林氏は「これからは、安かろう悪かろうでは成り立たない時代になる。ドライバー不足が深刻化するなかで、荷主はより良質な運送事業者に、適正な価格で仕事を依頼するように変わっていくのではないか」と予測。

たとえば、車両停止100日の行政処分歴があるA社と、違反歴のないB社がいた場合、たとえB社の運賃が2000円高かったとしても、多くの荷主はB社を選ぶという。「安全と信頼」こそが、いま最も重視される判断軸となりつつあるというのだ。

一方で、物流費の上昇に対応するには、荷主側の意識改革も不可欠だ。小林氏は、ある大手メーカーの事例を挙げながらこう語る。

「物流費が上がるなら、他の原価部分を見直して全体最適を図るという考え方がある。例えば生産工程を効率化し、結果として商品の末端価格を据え置くという発想だ。これこそ、CLO(物流統括管理者)が担うべき経営判断ではないか」

物流費を単純に「抑える」対象と捉えるのではなく、「払うべきものは正当に支払う」ことが、サプライチェーン全体の品質向上と持続可能性につながる。これに呼応するように、行政も「事業更新制」などを通じて、事業者の品質管理により厳格な姿勢を取り始めている。

「国交省や業界団体としても、粗悪な事業者は市場から退場してほしいという思いがあると思う。行政処分のデータや監査結果を評価指標とし、優良事業者をきちんと評価する仕組みが求められている」

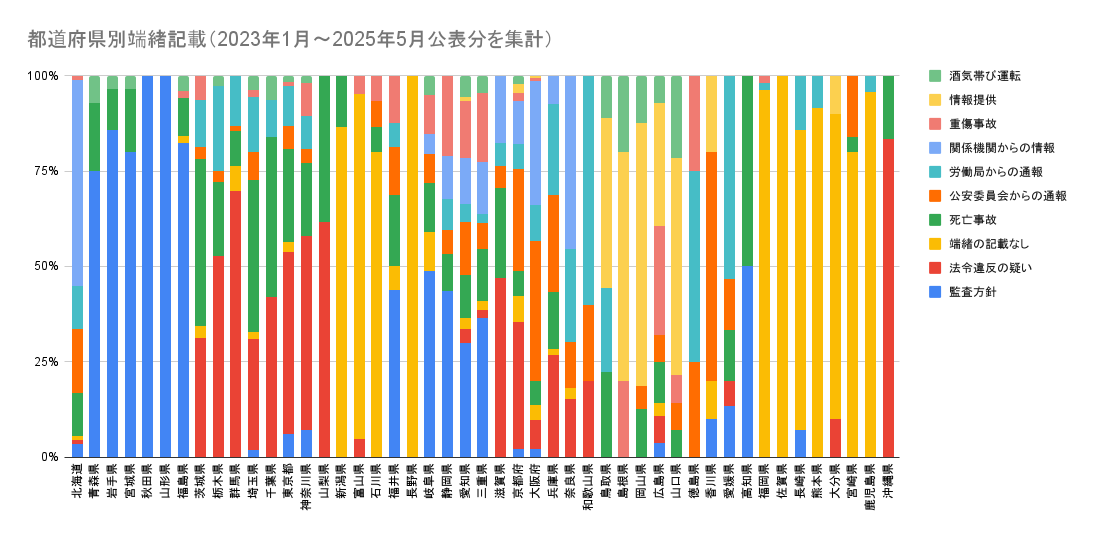

さらに小林氏は全国の運輸局が発表する情報を収集しているが、「監査の実施件数や時期、実施基準が不透明であるため、実際に違反が多い時期や地域を判断しにくい面がある」という。事業許可更新制が始まるのはいいが、全ての事業者を監査しきれるのかを疑問視する声もある。実際のところ、全国の運輸局には、事業許可に当たっての監査ないし審査をするマンパワーはあるのだろうか。

「また、運輸局ごとに記録の記載方法がバラバラであることも、業界全体での課題共有やデータの横断的な分析を難しくしている」と小林氏は指摘。全国規模で事業を展開する企業にとって、地域ごとに判断基準が違うのは、社内的なルールが曖昧になり、ガバナンスにも影響があるだろう。

「ある監査ではOKだった内容が、別の監査官ではNGとされる。このままでは業界としての統一的な改善が進みにくい。集中統制をとっていかないと、混乱の原因となるだろう」

最後に、小林氏はデータを分析していて感じた業界の“停滞感”についても言及した。

「処分される違反の傾向は、毎年ほとんど変わっていない。つまり、問題が解決されずに同じ違反が繰り返されている。重大な事案が起きても、喉元過ぎれば他人事になってしまっており、根本的な問題の解決につながっていない。こうしたレポートなどの情報発信を通じて、そうした業界のマインドを変えていきたい」

小林氏が手がけている処分データの可視化は、単なる分析ではない。物流業界の健全化と持続可能性を支える“構造の問い直し”への第一歩として、今後さらに注目を集めていくだろう。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。