調査・データ物流業界における行政処分データを独自に収集・集計し、レポートとして公開している企業がある。ノンデスク領域向けのDX・人材サービスを展開するX Mile(クロスマイル、東京都新宿区)である。同社がこうした取り組みを始めた背景には、業界の実態に対する問題意識と、それを「見える化」することで業界全体の改善に貢献しようというものだ。このレポートを企画・作成しているのが、小林真子氏だ。

▲X Mileマーケティング統括本部SaaSマーケティンググループ、小林真子氏

「検索すれば行政処分の情報自体は出てくるが、件数や傾向といったボリューム感を把握できるまとまったデータが見当たらなかった。ならば自分でまとめてみようと」

もともと自社の業界理解や情報整理の一環として始めたデータ収集だったが、蓄積した内容をレポートとして公開したところ、同業他社や関係者からも大きな反響があった。現在ではX Mileのウェブサイトから誰でも閲覧・ダウンロードでき、実用的な業界資料として活用されている。

集計は2023年以降を対象としており、月ごとの動向の詳細なデータを整理している。行政処分の公表件数は全体として減少傾向にあるが、小林氏はその背景についてこう分析する。

「実際に監査が入った時期と、公表された時期にはズレがある。中には半年以上かかってようやく公表されるケースもあることから、24年問題の影響を正確に捉えるには、もう少し時間が必要だと思っている」

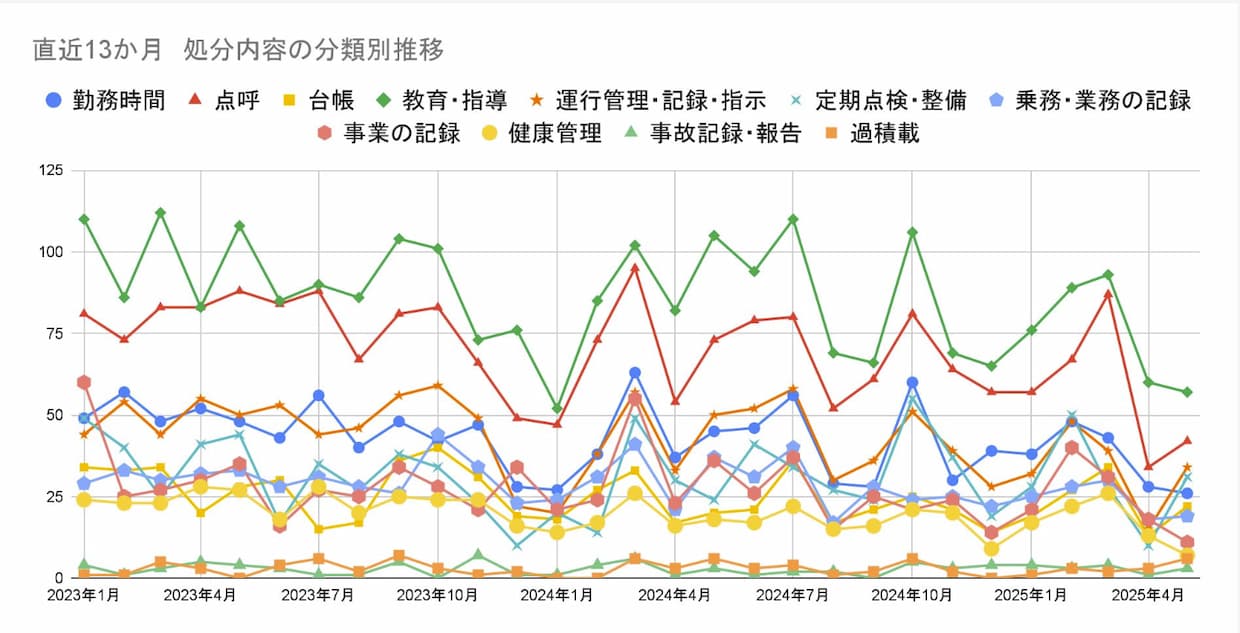

特に処分理由として目立つのが、「教育指導」や「点呼」「勤務時間」など、日常業務における基本的な法令順守項目である。

「やはり、教育の実施や記録は後回しにされがち。実務が優先されるなかで、どうしても手が回らない。でも、それが一番指摘されやすい項目になっている。マンパワー的にも負荷が大きく、根本的な体制整備が求められている」

全国で行われた行政処分の、直近13か月の推移。「教育」「点呼」の違反が常に上位を占めている。次いで「勤務時間」も多い傾向がある(出所:X Mile)

一方で、小林氏はデジタル化による改善の兆しも感じている。X Mileが提供する「ロジポケ」のeラーニングツールを導入した企業では、教育の実施状況が可視化され、それぞれの拠点がどの程度実施できているのかが把握できるようになったという。また、本社の指示を待たずに、各拠点で自主的に対応するような動きが起こることも多いというのだ。

「以前は管理者が各営業所を回って教育の実施状況を確認していたものが、ツール導入後は現場で主体的に教育を進められるようになったという事例がある。これは非常にうれしい変化だ」

とはいえ、ツール導入だけでは不十分であり、現場における「運用の定着」が不可欠である。

「今後は、導入したツールが実際に使いこなされているかが問われる。もし使っていない、運用が浸透していないといった状況であれば、逆に『なぜできていないのか』を問うべきだ。単にツールを導入して終わりではなく、最終的な目的である安全運転、交通事故の低減などを目指していく雰囲気の醸成まで目指すのが本筋なのではないか」

行政処分データは、当事者ではない運送会社からしてみれば社内改善の材料とすることができる有用な情報だが、処分を受けた当事者にとっては、外部からの信頼に直結する事柄である。特に荷主の目線から見れば、処分歴の有無は取引先選定に大きく影響する要素である。

▲事故の発生は生産ラインの停止などサプライチェーンの混乱につながる。行政処分の加点を気にするだけでなく、教育を通して安全で品質の高い物流を提供することを目指すことが求められる

「荷主が処分歴を見たとき、『この会社は大丈夫だろうか』と不安を抱くのは自然な反応。特に車両停止など重い処分があると、取り引きを見直す判断にもつながりかねない」

コンプライアンスの徹底は、もはや事業継続のための前提条件であり、見える化されたリスク情報をいかに活用できるかが、今後の企業評価を左右していく。一旦ウェブニュースやSNSに書き込まれてしまえば、誰かが検索するたびに行政処分を受けた企業として荷主企業の目に触れることになり、これは大きな経営リスクと言える。また、人手不足でドライバーがなかなか見つからない今、ドライバー志望者がネットを検索してこうした情報を目にすることも、事業継続の大きな障壁となるだろう。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。