記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は「東京港、オフピーク搬出入モデル参画者を公募」(8月25日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

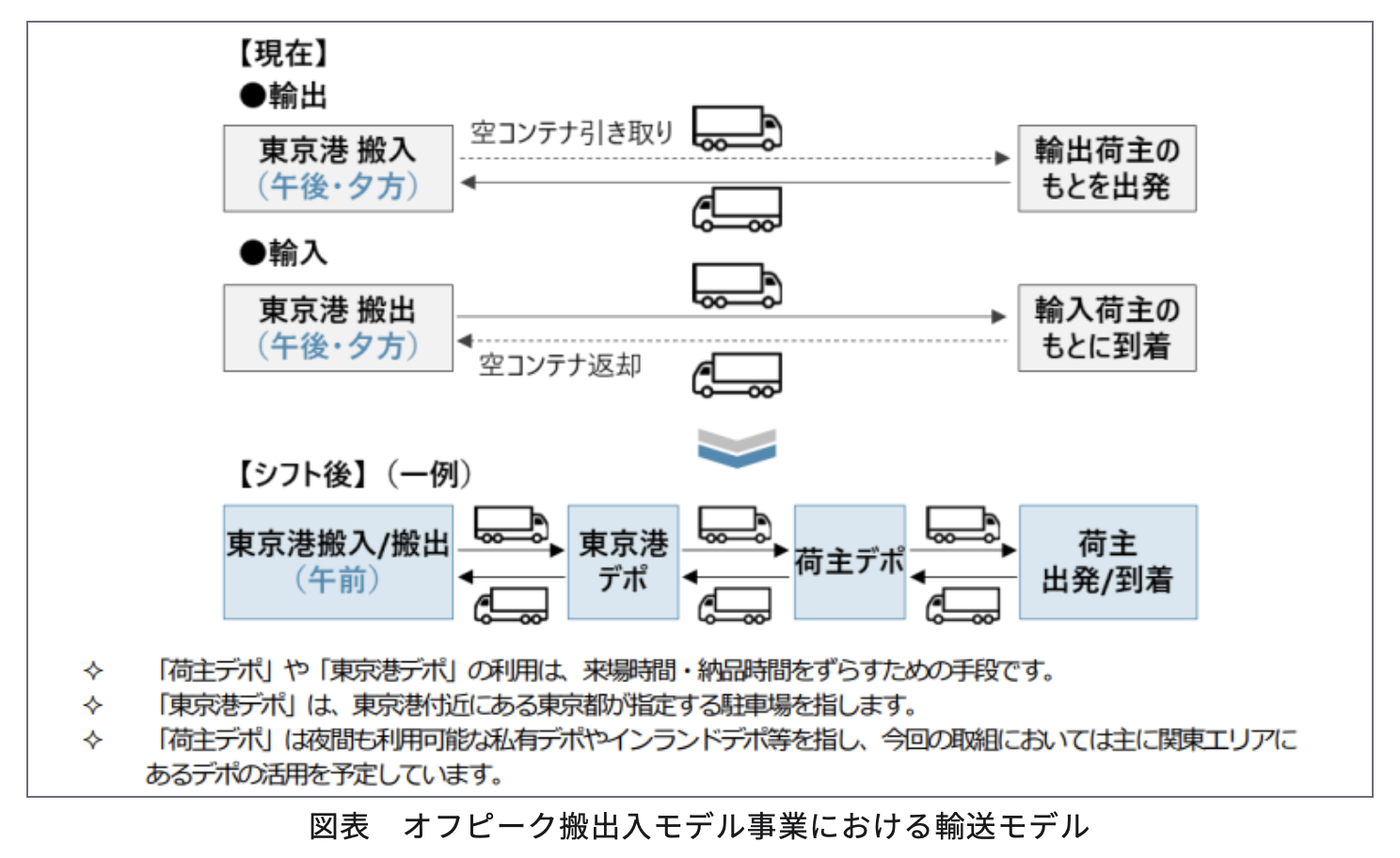

ロジスティクス「東京港オフピーク搬出入モデル事業」が、昨年に続いてことしも実施される。同事業は、午後に集中しがちな港湾での搬出入を時間帯で平準化し、トラック待機や渋滞を緩和することを狙いとした取り組みである。東京都は14日、同事業の説明会を開催、東京港でオフピーク搬出入に取り組むトラックの様子を公開した。

東京港は外貿コンテナ取扱量で全国首位を誇る一方、コンテナヤードの利用が午後に集中し、トラック待機の増加や輸送力不足が課題となってきた。比較的混雑の少ない午前帯での搬出入を促すことで、物流効率化にどんな効果があるのかを検証するため、昨年度東京都が実施したのが「東京港オフピーク搬出入モデル事業」だ。

もっとも、午後帯の利用が集中するのは、荷主事情など長年にわたる慣習が大きな要因となっている。抜本的な改革には都だけではなく荷主など民間事業者の取り組みが欠かせない。また、車両やコンテナをいかに効率的に運用するか、内陸デポの活用なども含めた多様な事業者の参加も不可欠だ。昨年度のモデル事業では、クボタを中心に、メーカー、運送、物流事業など10社の連携による実効性のある取り組みとなった点が注目される。

具体的な取り組みにおいては、コンテナヤード近くに東京港デポを中継輸送拠点として用意。夜間の交通量が少ない時間帯に内陸デポと東京港デポ間でコンテナをあらかじめ輸送し、午前中のオフピーク時間帯にコンテナヤードと東京港デポ間の搬出入輸送モデルを構築。これによってどれだけ港湾ゲート前の滞留を抑制し、車両待機時間の短縮や輸送効率の向上につながるかが検証された。

昨年度の実証では、ゲート待機時間が43分から7分へ短縮され、1日あたりの輸送本数が2本から3本へ増加するなど、時間帯分散による輸送効率上昇の効果が明確に示された。ドライバーの運転時間も1つの貨物を輸送するための運転時間が3.2時間から1.5時間に短縮されるなど、ドライバーの働き方改革においても有効な取り組みであることがわかる。

今年度は、昨年度に引き続いてクボタが代表企業となり、企業グループの取り組みを、さらに1段階進めるものとなる。参加事業者は10社から15社へ拡大し、実証輸送期間も延長した。荷量確保に向けた企業間の連携が進み、新たな企業間連携によるマッチングの精度向上や、コンテナ有効活用の取り組みも進む。

主に北米からの原材料輸入で東京港を利用しているパナソニックオペレーショナルエクセレンス(POE、大阪府門真市)は、今年度新たに参画した荷主企業の1つ。主に輸入貨物を取り扱う同社は、コンテナヤードからの午前帯搬出とともに、茨城県のつくば内陸デポを中継拠点とする運用で取り組みに参画する。これまで同社は、東京港と、拠点がある福島県いわき市間のドレージ輸送が長距離となる課題があり、いわきから東京へ向かっては空コンテナが移動するという無駄も生じていた。新たな運用では、福島県と東京間の中間、つくばデポを中継地としてPOEの輸入貨物が荷下ろしされ、空になったコンテナには、クボタの輸出品が積み込まれて空コンテナ輸送もなくなるというラウンドユースが実現する。

運送事業からは昨年に引き続き吉田運送(茨城県坂東市)が参画する。同社ではこの事業に取り組むにあたり、午前帯の東京港デポとコンテナヤード間の往復体制に加え、夜間帯の内陸への往復体制も整えた。これまでのドライバー1人による昼間稼働から、午前と夜間を同一車両、2人のドライバー稼働へ変更することで、1車両あたりの回転率が2倍になったとの効果を示す。輸送時間短縮、待機時間・ドライバー拘束時間の削減のほかにも、燃費の向上、CO2輸出量の削減、さらには夜間輸送専任のドライバーを新たに採用したことで地域の雇用創出にも貢献したという。

つくばの内陸デポを運営する物流事業、みなと運送(茨城県神栖市)も昨年に引き続いての参画。つくばと東京間の渋滞の少ない夜間輸送の効果について、昼間は1回転だった運行が3回転まで可能になったと説明、合わせて取扱貨物も増加したという。課題となっていた荷量の確保について、今年度はPOEが新規参画したことが大きな前進とする。これまでクボタが取り扱う輸出量に対して、輸入貨物取扱のバランスの悪さがあったが、今回の体制では輸出入でのコンテナ共用のマッチング率も向上し、さらに効率的なコンテナ、車両運用が検証できるとする。

▲コンテナヤードから搬出したコンテナを東京港デポに仮置きする様子。この後トラックは、仮置きされている別のコンテナをヤードへ運ぶ

説明会では、東京港デポにおいて、実際にコンテナヤード間を往復輸送するトラックの動きも実演。コンテナヤードから搬出してきた輸入コンテナを東京港デポに仮置きしたトラックが、そのまま別の輸出貨物を積んだ仮置きコンテナをけん引してコンテナヤードへと搬送する運用の様子を公開した。

クボタ物流統括部担当部長の武山Alex義知氏は、協力企業の増加で荷量が増え、輸出入バランスの是正により配車効率が向上したなど着実な効果、手応えがあると説明、さらなる参画者の拡大を呼びかける。「1+1が2じゃなく、それ以上になる取り組み」(武山氏)と表現し、簡単な取り組みではないが、「官民、そして民民の連携によるオールジャパン」で、より良い物流、環境への貢献へを人任せではなく協力して実現していきたいとの抱負を語った。

東京都港湾局港湾経営部港湾物流営業専門課長の傳法聡子氏からは、シャシーが貨物を積んで仮置きされている間は、ほかの仕事に使えないことや、午前中の搬出入を担うドライバーの確保が難しい点など、まだ対策すべきことは多いとして、シャシーの共同利用の仕組みや午前中搬出入をより容易にするスキームの構築を検討しているという。

今年度のモデル事業は、12月中旬まで実施され、その間の取り扱い荷量も前年度の3倍を目標としてより精度の高い検証とする。昨年度示した効率化や環境貢献が、参加企業の拡大によって持続、拡大する活動となり、より参加しやすい取り組みとして定着していくことで、2024年問題対応に貢献していく姿勢だ。

▲説明会の様子。東京都(右端)と、モデル事業参画事業者から4社が参加した

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。