LOGISTICS TODAYがニュース記事の深層に迫りながら解説・提言する「Editor’s Eye」(エディターズ・アイ)。今回は、日本郵便、コスト上昇でゆうメール値上げ(8月8日掲載)を取り上げました。気になるニュースや話題などについて、編集部独自の「視点」をお届けします。

LOGISTICS TODAYがニュース記事の深層に迫りながら解説・提言する「Editor’s Eye」(エディターズ・アイ)。今回は、日本郵便、コスト上昇でゆうメール値上げ(8月8日掲載)を取り上げました。気になるニュースや話題などについて、編集部独自の「視点」をお届けします。◇

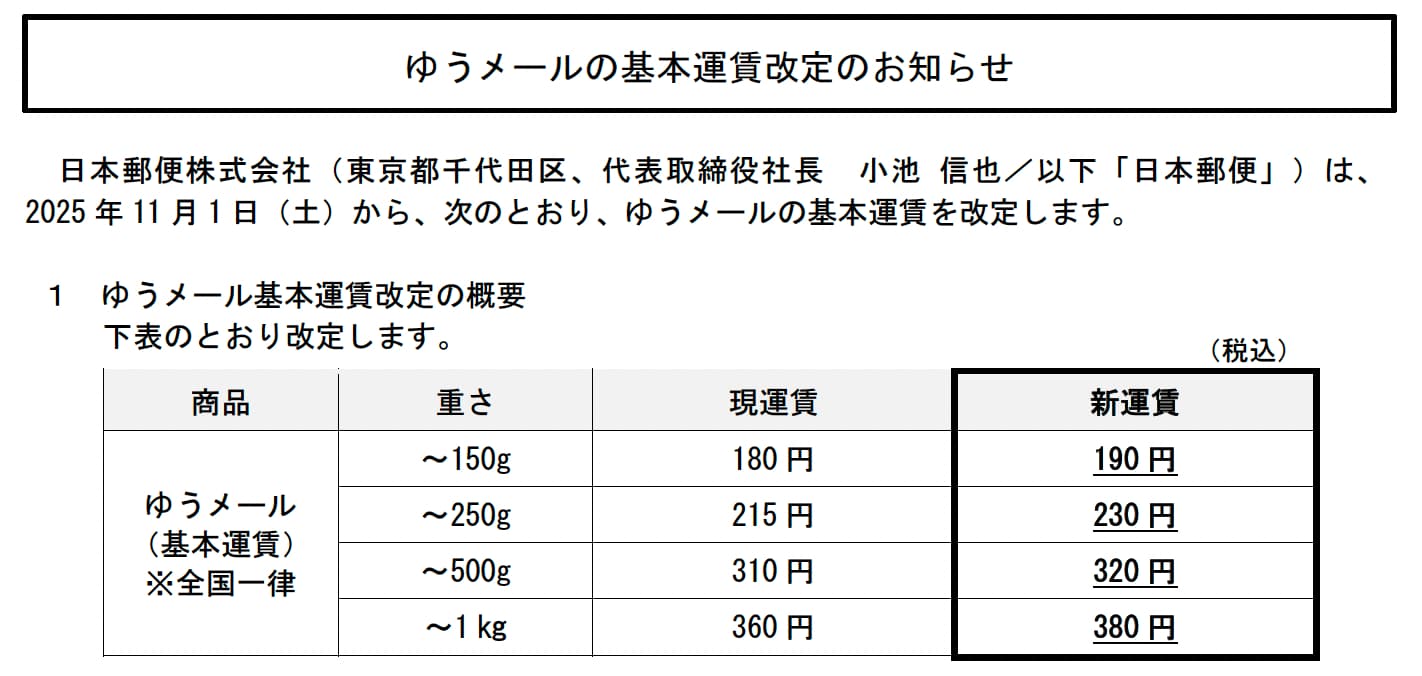

ロジスティクス日本郵便は8日、2025年11月1日から「ゆうメール」の基本運賃を引き上げると発表した。小型で薄型の冊子や印刷物の発送に適した同サービスは、EC事業者や出版社、教育関連団体など法人利用が多く、発送コストに直結するだけに影響は大きい。今回の改定では、重量区分ごとに10円から20円の引き上げとなり、現行料金から3.2%から7%の値上げとなる。具体的には、150グラムまでが180円から190円に、250グラムまでが215円から230円に、500グラムまでが310円から320円に、1キロまでが360円から380円に変更される。

日本郵便は理由として、燃料費や人件費などの物価高騰、輸送コスト全般の上昇を挙げ、「サービス品質の維持と安定提供のためのやむを得ない措置」と説明している。ゆうメールは24年10月1日に行われた郵便料金の大幅改定時にも据え置かれてきた経緯がある。昨年の改定では、25グラム以下の定型郵便物が84円から110円に、はがきが63円から85円に上がるなど、最大30%超の引き上げが行われたが、法人需要が多いゆうメールは適用外だった。そのため、今回がサービス開始以来初の値上げとなる。

今回の値上げが注目される理由は、そのタイミングにある。ことし6月、日本郵便は全国多数の郵便局で貨物自動車運送事業法に基づく運転手への点呼を長年実施していなかったことや、記録を改ざんしていた事実が発覚。国土交通省は、行政処分として最も重い「一般貨物自動車運送事業の許可取り消し」を行った。この処分により、日本郵便は約2500台の自社トラック・バンを5年間使用できなくなり、物流ネットワークの根幹が揺らぐ事態となった。6月下旬に行われた記者会見で、当時の社長は厳しい表情で謝罪し、自社トラックの運行制限による代替輸送の外部委託でコスト増が避けられないと説明した。しかしそのうえで、「郵便料金の値上げで吸収することは考えていない」と明言。経営努力で乗り切る姿勢を強調し、この発言は信頼回復への決意表明と受け止められた。

今回の値上げについて日本郵便は、「社長が言及したのは事業許可取り消しの直接的影響を受ける『ゆうパック』に限った話であり、ゆうメールの値上げは以前からのコスト増に対応するもの」と説明するだろう。だが、ゆうパックとゆうメールはいずれも郵便事業(物流事業)に属し、収益やコストは事業全体で密接に関わっている。許可取り消しによるコスト増を完全に切り離す説明には無理があり、「結局は不祥事のツケを利用者に回しているのではないか」という疑念は拭いきれない。ゆうメールは主に法人や団体が定期的・大量に発送する用途に利用され、低コストと全国一律料金が強みだった。今回の値上げは、出版・教育・EC事業などで発送コストを押し上げ、利益率の低いビジネスモデルへの打撃となる可能性がある。発送コストの増加を吸収できない企業では、サービス料金の改定や発送頻度の削減に踏み切るケースも出てくるだろう。自治体の広報物発送や通信教育教材の配送にも影響が及ぶ可能性が高い。

値上げ発表の背景には、長引く燃料費・人件費の高騰があることは事実だ。だが、信頼を大きく損ねた直後の発表である以上、価格改定の必要性や原価構造、経営努力の成果を数値で示すことが、利用者や国民の理解を得るためには不可欠だ。現状では、詳細なコスト分析や効率化施策の成果といった具体的な説明は十分に示されていない。日本郵便の事業は国民生活に不可欠な社会インフラであり、利用者の信頼こそが事業基盤だ。値上げは必ずしも悪ではないが、その前提となる説明責任を果たさず、背景を不透明なままにすれば、企業ブランドの毀損は避けられない。今回の値上げは、日本郵便が不祥事から立ち直れるかどうかを測る試金石となるだろう。(編集委員・刈屋大輔)

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。