ロジスティクス日本の農産物流は、鮮度を最優先する「当日配送」に支えられてきた。収穫したその日の夜に市場へ持ち込み、翌朝のせりにかけられた野菜が小売店に並ぶ。このスピードこそが信頼の証とされ、半世紀以上続いてきた仕組みである。しかし、働き方改革関連法やドライバーの時間外労働上限規制の影響で、その常識が崩れ始めている。

長野県小諸市に本社を構える千曲運輸の中嶋剛登社長は、その変化を肌で感じている。「これまで無理を承知でやってきたことが、すべて法令違反になってしまった。もう昔のようなやり方は続けられない」と語り、改革の必要性を強調する。

▲千曲運輸、中嶋剛登社長

千曲運輸は1968年に創業。信州の高原野菜を中心に輸送を担い、今では関東・中京・関西圏にまでネットワークを広げている。季節ごとに収穫されるレタスやキャベツ、白菜、ブロッコリーといった青果物を主力とし、需要変動に応じて協力会社と連携しながら輸送力を調整している。同社の車両が夜を徹して市場へと走る光景は、長らく地域の農業を支えてきた。しかし、現場には多くの矛盾が積み重なっている。

中嶋氏はその一例を挙げる。「例えばレタスは、夜温が高くなると急に球が大きくなってしまうことがある。それを、生産者がいつものつもりで1000なら1000株収穫すると、10球入るはずの箱に8球しか入らなくなってしまう。そうすると同じ株数でも箱数が増える。結果的に、すべてのレタスを運ぶためのトラックをもう一台手配しなければならなくなる」。市場側も予定外の数量を受け入れる調整を迫られ、双方の現場に負担がのしかかる。「生産者にとっては“決められた株数を収穫した”に過ぎないが、箱数が一気に膨れ上がるため、こちらは車両を追加し、市場は仕入れ量を増やさざるを得ない。これまでずっと無理を承知で対応してきた」と振り返る。

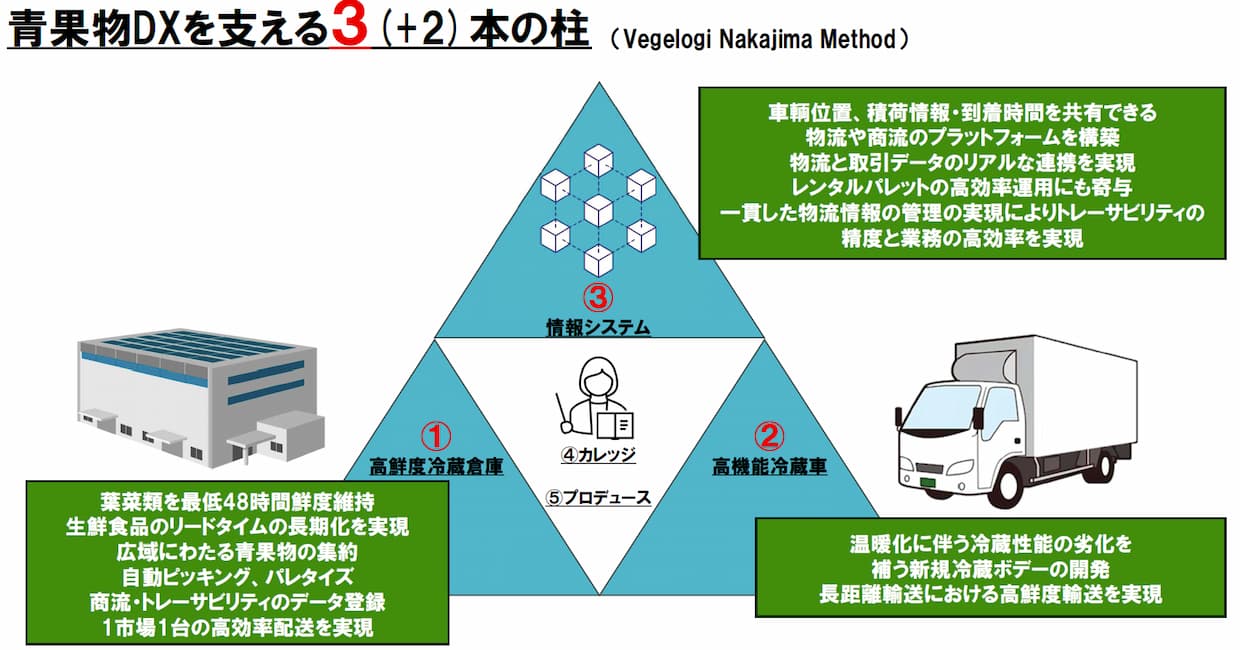

▲千曲運輸農産物物流改革の3本柱(出所:青果物物流DX推進協議会)

従来の「当日配送」に固執していては、法令順守と現場負担軽減の両立は難しい。そこで千曲運輸が挑むのが「翌日配送」である。これは鮮度重視の青果物では従来避けられてきたが、中嶋氏は「鮮度を守る技術と仕組みを整えれば、輸送を翌日に延ばすことは可能だ」と断言する。そのための3本柱として、冷蔵倉庫、新型冷蔵トラック、情報システムを打ち出した。

▲長野県野辺山地区で稼働を始めた、新技術を利用した第1号冷蔵庫(出所:青果物物流DX推進協議会)

第1の柱は冷蔵倉庫だ。従来の施設では乾燥や劣化が避けられず、翌日まで鮮度を維持するのは困難だった。だが、湿度100%近くを維持できる最新の冷蔵技術を導入することで状況は変わった。実証実験では、収穫から3日後でも野菜の切り口は白く、葉もハリのある状態を保っていた。通常なら3日も経てば乾燥や萎れが目立ってくるが、見た目も食感も収穫直後とほとんど変わらない。「夕方になるとスーパーのレタスがしおれてしまっているが、この方法なら数日経ってもみずみずしいまま」と中嶋氏は胸を張る。さらに「これが実用化できれば、翌日配送が現実味を帯びる。農家も運送業者も余裕を持って動けるようになる」と付け加えた。

▲新冷蔵技術を使って貯蔵されたレタスは収穫から3日経っても鮮度を保っている(出所:青果物物流DX推進協議会)

第2の柱は、新型冷蔵トラックの開発である。従来車両は荷室の上部が温まりやすく、下段との温度差が生じやすい。こうした温度ムラが鮮度低下の大きな原因となっていた。同社はボディメーカーと共同でFRP素材を採用して断熱性を高め、空気循環を改善。「上からの輻射熱に強く、荷室全体を均一に冷やせる。輸送時間が多少延びても鮮度を守れるのが重要です」と説明する

▲千曲運輸が導入した新型冷蔵トラック(出所:青果物物流DX推進協議会)

第3の柱は情報システムである。従来は紙伝票が主流で、複写や押印、検品確認に時間を要した。千曲運輸は出荷情報をQRコード化し、ドライバーがスマートフォンで読み込むだけで納品情報が市場に届く仕組みを開発した。「現場では寒風のなかで伝票を書いたり押印したりする作業は大きな負担。デジタル化すれば30分以上の時間削減につながり、労働時間の削減に直結する」と語る。さらに「情報をリアルタイムで共有すれば、市場側も待機や渋滞を最小限にできる。ドライバーにとっても市場にとっても大きなメリットがある」と語る。出荷をある程度平準化すると同時に、産地が在庫を持つことができるようになれば、消費地の市場は必要な量を適宜発注することができる。また、余剰分を輸出に回し、市場価格の下落を抑えるなど、産地が価格決定に関わりながら、これまでとは異なる販路を拡大するような可能性も出てくるだろう。

こうした3つの施策は、単なる効率化の枠を超えている。中嶋氏は「当日配送を翌日に延ばすことは“遅くする”ことではなく、持続可能にするための進化」と強調。さらに「今のやり方ではドライバーも農家も疲弊し続けてしまう。次の世代に農産物流を引き継ぐためには、こうした進化は不可欠だ」と言葉を重ねた。

冷蔵倉庫による鮮度保持、新型車両による安定輸送、情報システムによる可視化。これらが組み合わさることで、農産物流は無理を前提とした仕組みから脱却し、新しい持続可能な形へと進み始めている。(土屋悟)

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。