話題ネット通販の爆発的拡大で荷物は雪崩のように押し寄せるが、働き手は蜃気楼のように消えていく。真夏の倉庫は灼熱の修羅場と化す。空調設備が不十分な現場は地獄絵図そのものだ。一度構築すれば金縛りのように身動きが取れない硬直した保管システムも然り。

この三重苦にあえぐ日本の物流現場はもはや、断崖絶壁の縁で断末魔の叫びをあげようとしている。

この絶望的とも思える状況に、一筋の光明を見出したのがロボットソリューションを手がける物流テック企業のGaussy(ガウシー、東京都港区)だ。

同社の社長兼CEOである櫻井進悟氏は三菱商事入社後、物流不動産事業で培った豊富な経験を武器に、「移転可能な倉庫ロボットと自社開発のソフトウエア」という革新的なソリューションで業界の改善に挑んでいる。

▲Gaussy社長兼CEOの櫻井進悟氏

自社を単なるハードウエア企業ではなく、物流業界全体のデジタルトランスフォーメーションをけん引するプラットフォーマーへと進化させている。

これまで経験した現場への張り付きから海外メーカーとの品質ギャップ解消まで、櫻井氏は苦闘の日々を包み隠さず明かす。

「泥臭いイメージ」を「かっこいい職場」に変える、そんな物流業界の既成概念を根底から覆そうとする櫻井氏の野心と執念をじっくりと聞いた。

深刻化する物流現場の二重苦

深刻化する物流現場の二重苦

日本の物流業界が直面している課題は、看過できない程に達している。人手不足の深刻化に加え、倉庫は顧客ごとに異なる仕様でカスタマイズする。

その結果、一度設備を導入すると、ほかの現場への移転が極めて困難という課題も顕在化している。倉庫の賃借が5年、10年という長期契約で拘束される構造的問題も重なり、業界全体の持続可能性を危ぶむ声もある。

こうした状況下、倉庫ロボット事業を展開するガウシーが注目を集めている。櫻井氏は物流業界の課題についてこう指摘する。

「物流、倉庫業界には、現場ごとにカスタマイズを強いられるという問題がある。複数の倉庫を構えている会社も、取り扱う商品や顧客の要求に応じて、各現場で全く異なるオペレーションが必要になる。つまり、お客さまごとに、現場を一から作り直すものばかりが存在する」

同社はこうした課題を解決するため、柔軟性に富んだ倉庫ロボットソリューションを提供している。

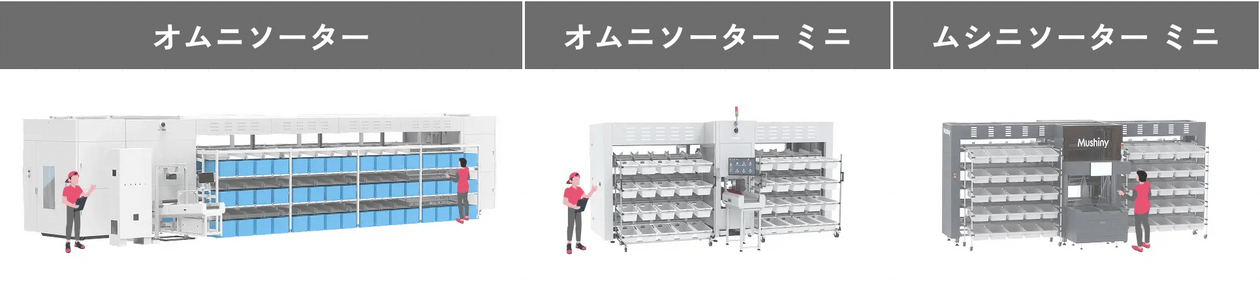

同社のコア製品である立体型自動高速仕分けロボット「オムニソーター」を筆頭に棚搬送型ロボット(GTP)、自律型ナビロボット(AMR)など、多様なロボットラインアップを展開。特筆すべきは、これらのロボットが移転可能な設計であることだ。

さらに、同社の強みは単なるハードウエア提供にとどまらない。自社開発のソフトウエア「STREAM」により、各種ロボットとWMS(倉庫管理システム)が連携できる。24時間365日のコールセンターによる保守体制も整備。さらに、空き倉庫のシェアリングサービス「WareX」も展開し、1500拠点以上の現場とネットワークを構築している。

EC台頭が生んだ構造的危機を救いたい

EC台頭が生んだ構造的危機を救いたい

櫻井社長は倉庫ロボット事業に参画する前に、物流不動産事業での豊富な経験があった。国内外で倉庫の開発・運営に携わってきた櫻井社長は、当時の業界の常識をこう振り返る。

「私は国内外で物流不動産事業を手掛けてきた。国内の倉庫業界は10年前まで立地が全てだった。駅に近く、人集めがしやすい場所ならば、作業員を確保できるため、倉庫経営は成り立った」

しかし、この前提が根底から覆される出来事が起きる。Amazonをはじめとするネット通販の爆発的拡大だ。従来の店舗販売中心のビジネスモデルから、個人宅への直接配送が主流となり、物流業界の構造が激変した。

「EC拡大の影響は物流現場を根本から変えた。従来の企業間取引中心の大口配送から、個人宅への小口配送が主流になり、荷物の個数は激増。仕分け作業も格段に複雑化した。一方で少子高齢化による労働人口減少が進み、これまでの『立地の良い場所に倉庫を作れば人が集まる』という成功法則が完全に破綻した」

コロナ禍と2024年問題、そして夏場の過酷な労働環境が追い打ちをかけた。いつしか、人手不足は構造的な問題となっていた。「近年、夏の異常な暑さを考えたら、空調完備のない倉庫では到底働けない。こうした状況を克服して、なんとか物流をサステナブルにしなくてはいけない」と語る、櫻井氏の思いは切実だ。まさにこの構造的危機こそが、ガウシーの倉庫ロボット事業が物流業界にとって不可欠な存在である理由だ。

「我々がやっているような倉庫ロボット事業によって省人化を図らないと、物流現場が成り立たなくなるだろう。中長期的に見て、我々がやっていることは業界の課題解決の一つになるはずだ。だからこそ、それを着実にやっていきたいという思いが一番強い」

食品業界での実績が証明する効果

食品業界での実績が証明する効果

ガウシーの倉庫ロボットが最も活躍しているのは食品業界だ。特に冷凍・冷蔵倉庫での仕分け作業の事例が圧倒的に多いと櫻井氏は説明する。極寒環境のように、人間にとって厳しい労働条件の現場でこそ、オムニソーターは真価を発揮する。しかも、同社は顧客の声に応じて機能を進化させ続けている。

「お客様から『デジタルアソート機能も欲しい』というご要望をいただき、昨年後半から新たにDAS機能を投入した。非常に好評で、現場の生産性が大幅に向上した」

▲オムニソーター食品モデル:冷凍・チルド・常温に対応(出所:三菱食品)

同社が支持される最大の理由は、こうした顧客ファーストの姿勢にある。

「我々はプロダクトありきではなく、お客様のニーズを徹底的にヒアリングする。それに最適なロボットを提供するマーケットイン型の事業を展開している。自社の都合で商品を押し付けるのではなく、現場の困りごとを解決する最適解を提供している」

現在約70名の社員を抱える同社の組織運営を見てみよう。櫻井氏が掲げる組織哲学の根幹には「オーナーシップ」という考えがある。

「当社には5つの行動指針があり、その中核がオーナーシップだ。これは『最後まで責任を持ってやり抜く』という意味で、社内にしっかりと浸透している。実際、この価値観に共感して入社を希望する方も多い」

社員一人一人が経営者意識を持ち、自分の担当業務に最後まで責任を持つ。この考え方が組織全体に根付いているのが同社の大きな特徴だ。さらに、櫻井氏の人材観は明確だ。

「我々はジョブ型採用を導入している。営業、ハードウエア保守、ソフトウエア開発、経営企画、人事など、それぞれの分野のプロフェッショナルが集まっている。職種が違えば、当然求められるスキルや人間性も異なる。すなわち、画一的な『会社員像』を求めてはいない。国籍も多様で社内では日本語だけでなく英語や中国語も飛び交い、各分野の専門家を適材適所で配置する。これが当社の人材戦略の核心だ」

サステナブルな物流への強い使命感

サステナブルな物流への強い使命感

櫻井社長の事業に対する思いの根底には、物流業界の持続可能性への深い危機感がある。その思いは、単なるビジネスの範疇を超えた、社会的使命感に基づくという。櫻井氏が最も懸念するのは、物流システムそのものの崩壊だ。

「物流の仕事はどんどん複雑になり、小さな荷物の配送も増えている。その一方で、働く人はどんどん減っている。このままでは物流業界が続けられなくなる。もし物流が機能しなくなり、商品が届かなくなったら、日本全体にとって大変な問題になる」

こうした社会課題に対し、櫻井氏は技術革新による解決への強い確信を持っている。その解決策の中核にガウシーの事業があると断言する。この思いは単なる理想論ではない。実際の現場での成功体験に基づいている。特に冷凍・冷蔵環境での導入実績は、その効果を如実に示している。

「実際の現場では、ロボットに愛称を付けて呼んでいる作業員の方がいると聞いている。ロボットを扱っているパートナーや作業員の皆さんが日々一緒に働くなかで、まるで同僚のような愛着を感じてもらっている。現場でもさまざまな工夫を凝らしながら、導入したロボットを家族のように大切にしてくれている」

ガウシーは今後、事業の幅をさらに広げていく計画を立てている。顧客からの要望を受けて、さらにシステムの幅を広げ始めた。櫻井氏は「お客様から、ロボットとは別に、倉庫管理システムのようなものを作ってほしいという要望をいただき、ロボットの販売だけでなく柔軟にソフトウェア開発を行っている」と説明する。

さらに、自社で開発したソフトウェアを他社にも販売することも検討している。「例えば、私たちが扱っていないロボットを購入した企業が、当社のソフトウェアを使いたいと言ってくれたら、そこにも提供する。持続可能な物流を実現するために、私たちの事業で貢献したいという思いが一番強い」と櫻井氏は語る。

この言葉からは、物流業界の課題を解決する使命感、それを必ず実現するという強い決意が伝わってくる。物流業界が抱える難題は複雑に絡み合い、根は深海のように暗いが、ガウシーのような革新企業の登場で、ようやく夜明けの兆しが見え始めた。

最先端技術と血の通った組織運営を巧みに織り交ぜながら、同社は物流業界の闇を切り裂く一筋の光として、その存在感を日増しに強めている。

一問一答

Q. 倉庫ロボット事業の今後の展望は?

A. ロボットの販売だけでなく、ソフトウエア開発を含めた総合的な倉庫DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進していきます。冷凍・冷蔵の現場で省人化の実績をさらに広げ、持続可能な物流の実現に貢献したいです。

Q. Gaussyの事業理念を一言で言うと?

A. 「物流の未来を、テクノロジーで優しくする」——人とロボットが共存し、現場が誇れる場所になることを目指しています。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。