環境・CSR日本郵船は14日、LPガス元売りのアストモスエネルギー(東京都千代田区)、未使用資源をエネルギー事業を展開するサステイナブルエネルギー開発(仙台市青葉区)とともに、外航船上で発生するごみを有効利用し、環境負荷の少ない海上輸送形態の構築に向けた覚書を締結した。3社は可燃ごみからバイオ燃料を生成する特殊な処理装置を船上に設置する実証実験を行う。

運搬や焼却時にCO2発生の元となるプラスチック類などをエネルギーに変換し、脱炭素化の推進につなげる。同日オンラインで開かれた記者発表で、日本郵船の西島裕司執行役員は「コストをかけて処理していた廃棄物を有効活用する画期的な取り組み」と意義を強調。2020年代半ばをめどに実証実験を終え、船上で実装する方針を明らかにした。将来的に、船上でエネルギー循環できる形を目指す。

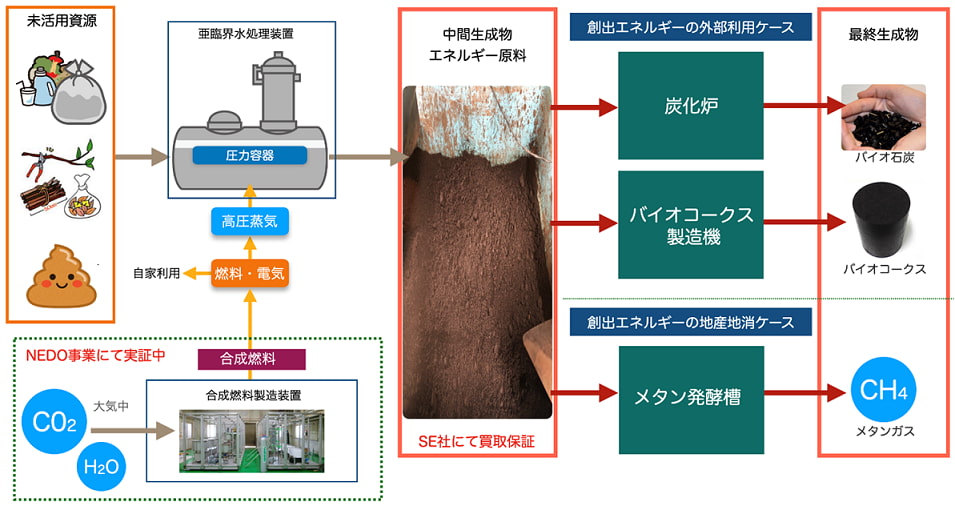

船上で設置するのは、サステイナブル社が開発した技術、ISOPを搭載した有機物処理装置。サステイナブル社の説明によると、ごみをエネルギー原料に変えるもので、バイオ石炭やバイオコークスなどが生成できる。ビニールやプラスチック、有機汚泥、紙類など含水率の多少に関わらずエネルギー化が可能。ごみを燃焼させないため、塩素ガスやダイオキシンなどを排出するリスクもないという。

またバイオ燃料化ができれば、船内でごみを保管する場所が圧縮できるため、乗組員の居住スペース確保や衛生面や臭いの観点で労働環境の改善も期待できる。

日本郵船によると、LPG(液化石油ガス)船は通常、1航海(45日間の日本・中東間)当たり5000リットルのごみが発生。寄港地まで甲板などで保管し、到着後に手数料を払って引き取ってもらっており、ごみの取引を受け付けていない港も多いという。

同社は今後、処理装置を搭載する船の選定を始めるほか、装置の設置場所や配電などについて検討を進める。このほか、乗組員の教育やルールの整備など運用面も確立していく。

船舶輸送の「弱点」を価値に変える、持続的な輸送モードの確立を見据えた新たな挑戦だ

船舶輸送の「弱点」を価値に変える、持続的な輸送モードの確立を見据えた新たな挑戦だ

船舶でモノを運ぶ海上輸送が、トラックなど陸上輸送と決定的に異なる点は何か。さまざまな正解が存在するだろうが、代表的な解答例は「廃棄物を輸送中に処理できないこと」だろう。アストモスエネルギーとサステイナブルエネルギー開発、日本郵船の3社による外航船での燃料化の実証実験は、こうした問題を解決するだけでなく、廃棄物そのものを価値あるエネルギーに変えようとする壮大な挑戦と言えるだろう。

(イメージ)

化石燃料の消費が相対的に少なく、環境負荷低減への貢献度が高い輸送モードと位置付けられている船舶だが、長期間にわたって寄港しないがゆえの問題認識もある。廃棄物処理の難しさもその一つだ。日本と中東を往復する航海で、実に5000リットルの廃棄物が発生するというから驚きだ。

そんな「貨物」をそのまま帰港時まで運ぶのは、何とも無駄な話だ。海洋投棄は論外として、焼却するというのも環境負荷を旗印にした輸送モードの名が泣くというものだ。

そこは発想の転換。廃棄物を価値あるものに変えればいいではないか。幸い、有機物はエネルギー源に変えることができる。そう考えれば、船上の廃棄物という厄介者も価値を生む原石に見えてくる。寄港地での廃棄物処理の削減と環境負荷低減、さらに船上作業スペース確保にもつながるとなれば、まさに「一石三鳥」の取り組みだ。

それぞれの輸送モードには強みと弱みが存在する。持続的な輸送手段として生き残るためには、強みを磨くとともに、弱みを強みに転換する発想も必要になる。今回の3社による実証実験はそれを物語っている。(編集部・清水直樹)

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com