環境・CSR国土交通省は8月27日に公表した来年度予算概算要求のなかで、ことし1月の能登半島地震を受け、海上支援ネットワークの形成のための防災拠点を整備する考えを示した。また、防波堤の強化など津波対策や迅速な施設復旧を図る態勢を整備する。

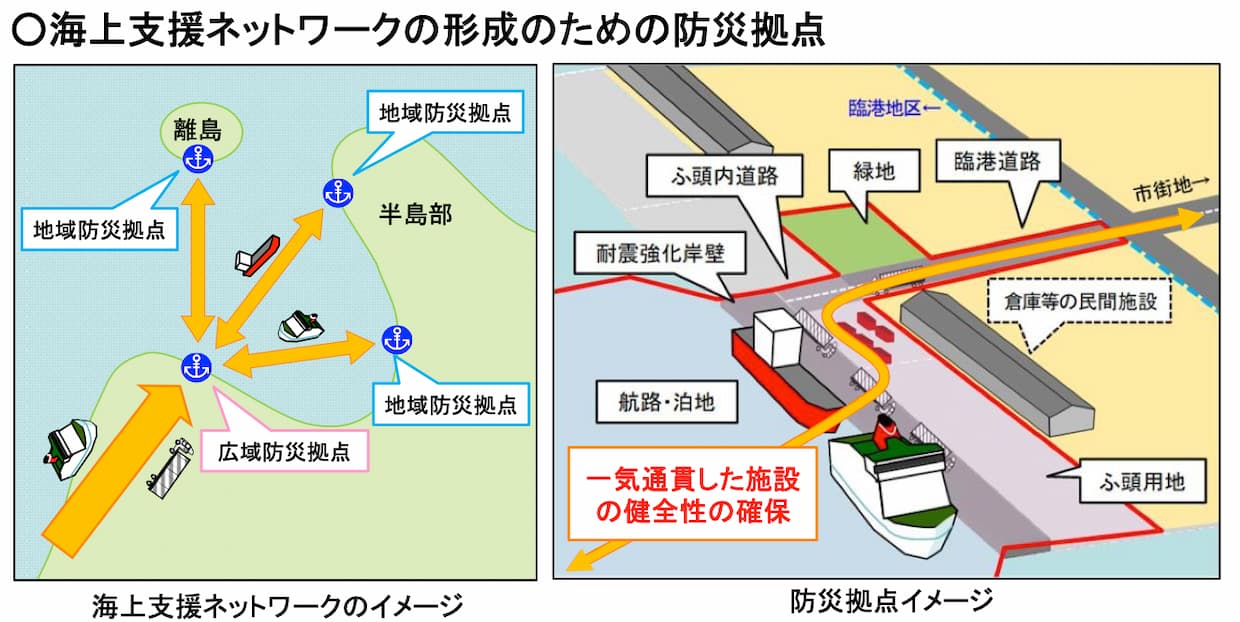

同省港湾局によると、海岸部が災害を受けた際に被災地を支援する仕組みとして、地域防災拠点や広域防災拠点からなる海上支援ネットワークを形成する。

地域防災拠点は、耐震性を強化した岸壁のほか、内陸へつながる道路、物資の仮置きなどのための背後用地や緑地、航路や停泊地などを整備。施設の耐震化や液状化対策も進め、災害時にも利用できるようにする。また、広域防災拠点はさらに、支援船への補給や物資積み込みなどの後方支援としての役割を想定した岸壁の耐震性強化などを図る。こうして、半島部や離島など陸上輸送が困難な被災地を支援するために、海上からの支援を行う態勢を整備する。

このほか、海岸部の津波被害への対策として、防波堤の構造を工夫して津波への耐性を高めるほか、水門や陸閘(りくこう)などの自動化・遠隔操作化などを進める。航路や停泊地が土砂などで埋まってしまったときの対策も検討していく。また、復旧に必要な砕石や重機などの資機材の備蓄や、関係事業者との協定締結、作業船の確保の体制構築などの備えも進める。

ソフト面では、ドローンや衛星、夜間監視が可能なカメラなどを利用して迅速に施設を点検できるようにするほか、構造物の変状計測の自動化・的確化、判断に必要となる情報を共有するツールの構築などに取り組む。

1月の能登半島地震では、、七尾港や輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、穴水港、伏木富山港、和倉港の8港が大きな被害を受け、大規模災害復興法に基づき、国による代行復旧が進められている。このうち輪島港と和倉港をのぞく6港は25年度中に復旧が完了する予定で、輪島港については26年度までに生業再建を最優先とした復旧を目指す。中長期的には「輪島港の創造的復興」を図るとしており、具体的な方針については関係者間で協議を進めている。

和倉港については、海岸部の護岸を含めた復旧が必要で、復旧の方法などについて検討を進めている。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com