話題東京港の2023年コンテナ取扱個数は457万TEU(速報値)。世界主要港と週87便の定期航路を持ち、国内最多の外貿コンテナ貨物を取り扱う。北米・欧州・アジア地域など、多様な航路が就航し、首都圏および東日本の生活と産業を支える重要な物流拠点として日本経済をけん引している国際コンテナ戦略港湾である。

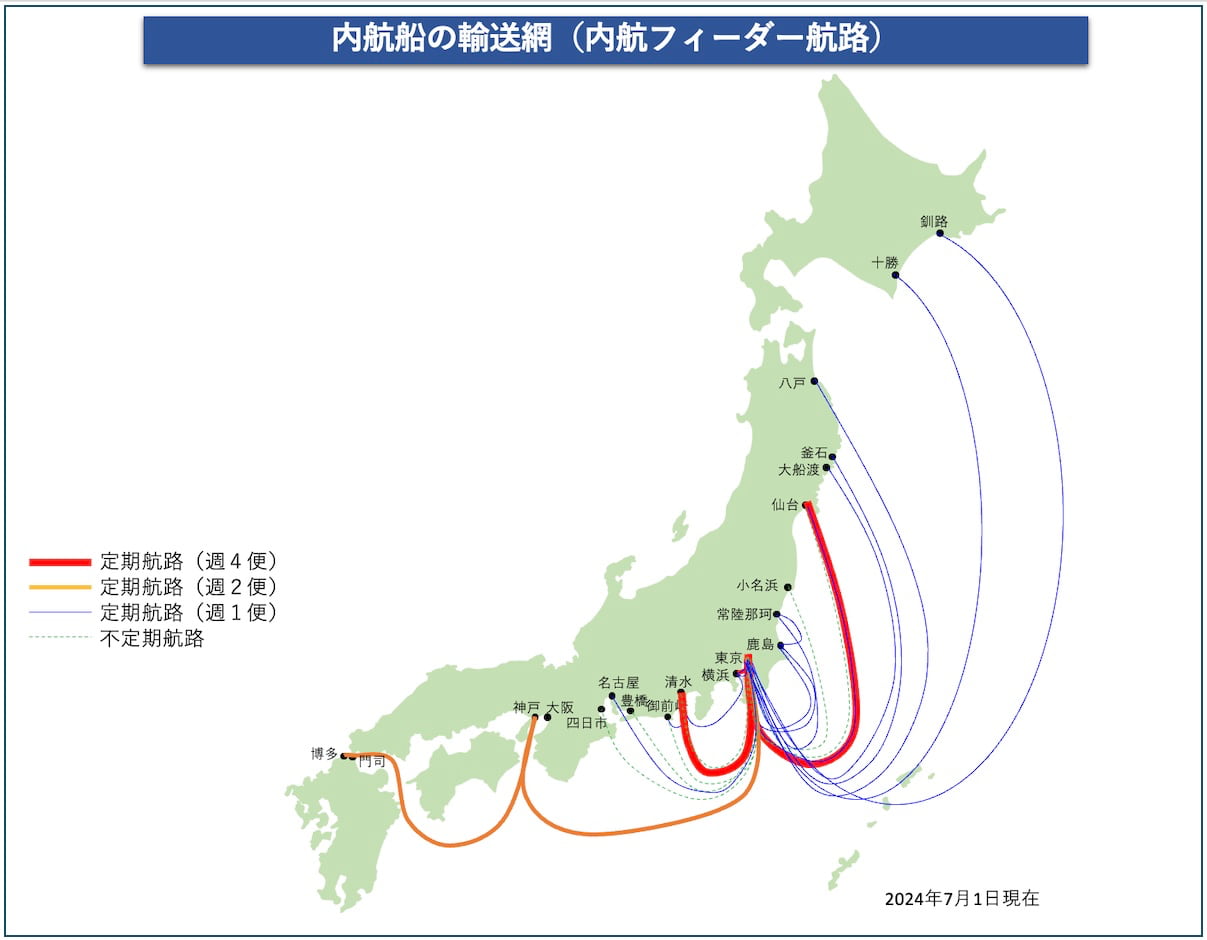

また、東京港はコンテナの内航フィーダー航路網が充実しており、仙台港や清水港など日本各地から20航路(24年7月時点)寄港している。日本各地からのコンテナを世界の港へと運び、世界各地からのコンテナを日本各地へ輸送する中心となる東京港の背後には、道路ネットワーク網が構築されており、また、周辺臨海部や環状道路などの沿線地域には大型の物流施設が集積するなど、世界との窓口となる物流拠点・東京港の機能を支えている。

物流の結節点から見えてくるコンテナ輸送の課題

物流の結節点から見えてくるコンテナ輸送の課題

このような充実した道路網は、陸上でのコンテナ輸送において重要な役割を担っていることは間違いないが、一方で「2024年問題」と呼ばれる運び手の不足や貨物の集中などに対応し、物流網を確保していくために改善すべき課題も顕在化している。

国土交通省による「令和5年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」結果では、港湾別輸送手段貨物量において、東京港は輸入貨物の92.7%、輸出貨物では97.6%をトレーラーによる輸送に頼る状況と示されている。東京港をはじめとする国際コンテナ戦略港湾における航路の維持・拡大が国の政策目標でもあり、今後さらなる取扱貨物の増加が想定されるなか、東日本で取り扱う輸出入コンテナ貨物の6割が集結し、遠隔地にある地域との輸送力確保が求められる東京港における取り組みが注目されている。

東京港においてモーダルシフトを推進する意義

東京港においてモーダルシフトを推進する意義

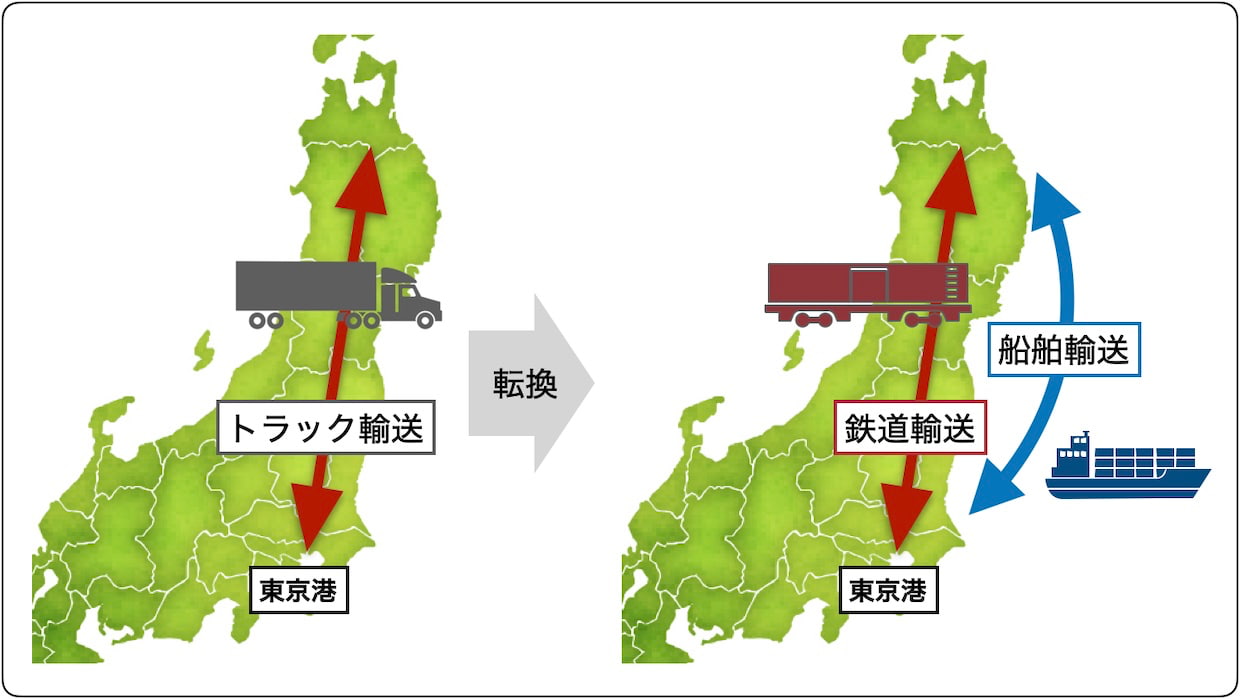

長距離輸送における輸送力を維持するため東京都が注力するのが、トレーラーによるコンテナのドレージ輸送を、鉄道や内航フィーダー航路へと転換するモーダルシフトを推進することである。

▲国内コンテナ輸送のモーダルシフトを推進

コンテナ輸送の大部分をトレーラーに頼る現状から、長距離輸送を船舶や鉄道に転換し、ドレージ輸送の距離を短縮することができれば、24年問題に対する有効な解決策となる。モーダルシフトの推進は、ドレージ輸送を担うドライバーの負荷低減・働き方改善に直結するとともに、荷主はもちろんフォワーダーや船社にとっても輸送の安定化、適正なサプライチェーンの確立につながり、また、環境対策に資する取り組みとしても期待される。

東京港は、国際コンテナ航路と内航フィーダー航路の結節点である。さらに、大井コンテナふ頭にはJR貨物の東京貨物ターミナル駅が近接しており、東京・盛岡間で40フィートのハイキューブコンテナを輸送できる「東北エクスプレス」が日本で唯一定期運行されるなど、鉄道輸送ともスムーズに接続する利点を生かすことができる。東京港におけるモーダルシフトを推進することで、物流革新を先導する意義は大きい。

東京都が先導する支援策を、モーダルシフトの取組の契機に

東京都が先導する支援策を、モーダルシフトの取組の契機に

東京都がコンテナ輸送でのモーダルシフト促進に向けて展開しているのが、内航船や鉄道輸送への転換の後押しである。輸送モードの転換には、リードタイムの増加やコスト増等が負担となるが、東京都は「東京港物流効率化等事業補助金」による支援策を実施することでモーダルシフトを推進している。

具体的な支援事業としては、東京港と国内他港との間での内航フィーダー船による輸送拡大を目指し、コンテナの輸送実績に応じた補助を行っている。また、東京港と横浜港・川崎港・千葉港との間におけるコンテナバージ(はしけ)による横持ち輸送にも、コンテナ輸送実績に応じた補助を行うことで、海上輸送の利用を促す。

これら既存の支援策に加えて、今年度は新たに、東京港の異なるふ頭の間をドレージ車両によって横持輸送を行い、内航フィーダー船、内航RORO船やフェリーにより輸送する海上コンテナも新規の補助対象に追加した。さまざまな内航船の活用による海上輸送の利用を促すため、港内のショートドレージ輸送にかかる負担を軽減するのが狙いだ。内航コンテナ船に比べてリードタイムが短い、RORO船によるコンテナ輸送を検討する事業者も増えるのではないだろうか。

一方、鉄道利用との連携では、JR貨物の東京貨物ターミナル駅と東京港外貿コンテナターミナル間のドレージ輸送を支援し、鉄道による海上コンテナ輸送の拡大を促す。さらに、海上コンテナはトンネルの高さ制限などにより鉄道輸送できる区間に制約があることから、鉄道コンテナの活用により多方面の輸送に対応するため、東京港のCFS(コンテナフレートステーション)などでの、海上コンテナと鉄道コンテナの詰め替え輸送に対する補助で鉄道輸送への転換を後押しする。今年度は新たに「隅田川駅」も補助対象駅に追加して、より取り組みやすい環境を整えている。

輸送モードの転換に向け、「物流戦略の転換」を進めるとき

輸送モードの転換に向け、「物流戦略の転換」を進めるとき

24年問題が提起されたことで、国内貨物の輸送をトラックから船舶や鉄道へ転換するモーダルシフトに関心が高まり、社会課題解決としての取り組み意義も認知される状況だ。一方で、コンテナ貨物を取り扱うのは港周辺や居住地から離れた工場・物流施設のエリアが中心であるため、一般の消費者にとってまだまだなじみが薄いことから、コンテナ輸送をモーダルシフトすることの重要性について周知していくことも大事な取り組みかもしれない。

東京港が日本経済、とりわけ首都圏と東日本の生活と産業を支えるインフラとしての役割を担っていることを、荷主をはじめとする物流関係者が再認識することで、東京港を舞台とするモーダルシフトなど物流革新の取り組みへの理解も深まっていくだろう。さらに、こうした取り組みを先導していくことこそが、社会的意義を高め、企業の価値を向上させる施策となるのではないだろうか。

2024年問題を契機に、自社の枠を超えて、長期的な視点で、社会的な課題解決へ取り組む姿勢が、これまで以上に東京港を利用する多様な物流関係者にも求められている。モーダルシフトへの強力な推進力となるのも、輸送モード転換の前提となる「物流戦略の転換」だろう。国際コンテナ戦略港湾の一翼を担う東京港を含むサプライチェーンの全体最適化に向け、それぞれの立場から物流改善に貢献できることはないか、そのような観点での物流戦略が拡大することに期待したい。