国際アジア最大級の物流展示会「CeMAT ASIA 2025」が 10月28日から31日までの4日間の日程で、中国・上海市の「上海新国際博覧中心」(Shanghai New International Expo Centre) で開催された。20年以上の歴史を誇る本イベントには、中国のみならず、アジア各国そして世界中の最新物流テクノロジーが集結。出展企業は900社超で、およそ8万平方メートルを確保した会場内にブースを構える。主催者によれば、来場者数は4日間で前年を2万人上回る15万人を見込むという。日本最大の「国際物流総合展」と比べても、その規模は桁違いと言えるだろう。(編集委員・刈屋大輔)

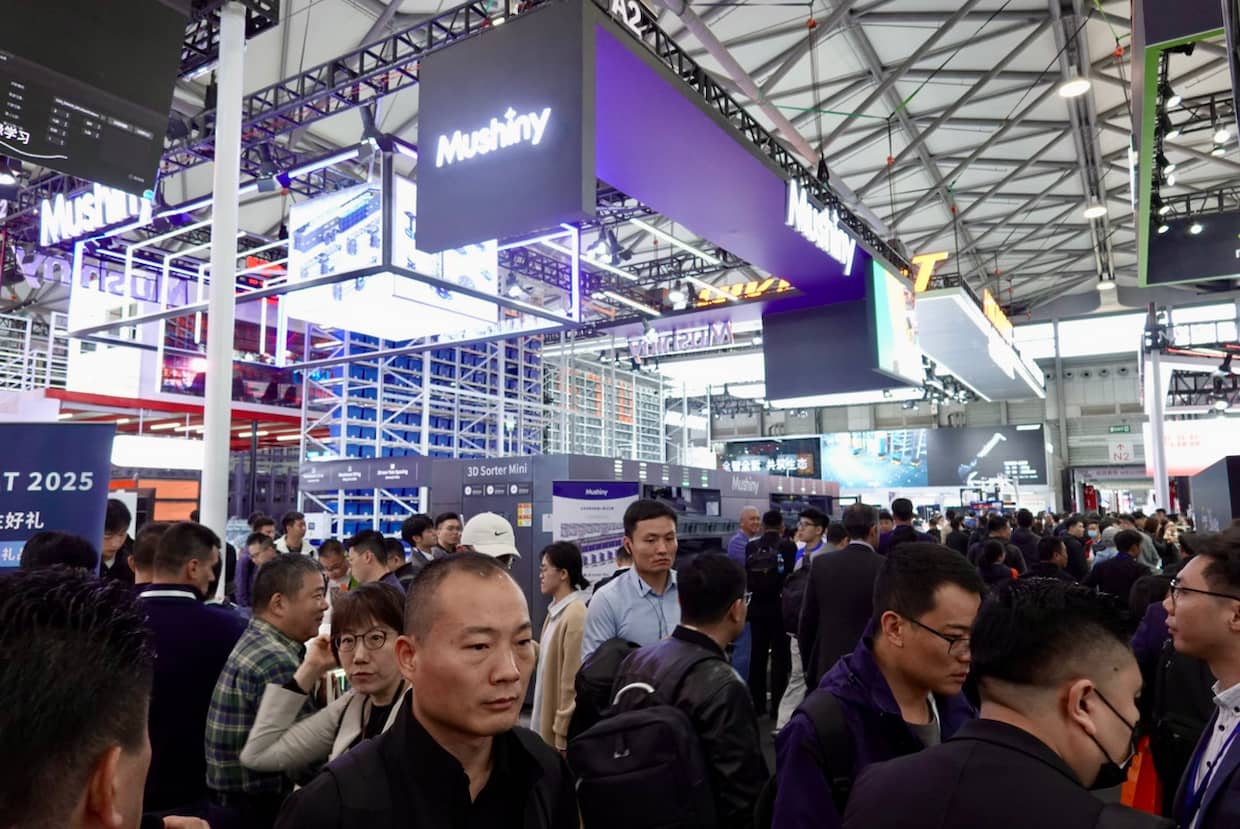

開催初日の朝9時すぎ──。まだ開場して間もない時間帯にもかかわらず、会場内ではすでに人の波が押し寄せていた。中国全土からだけでなく、アジア、欧州、中東、北米・南米といった国々からも来場者が詰めかけ、会場の空気は熱気と期待に包まれている。通路を歩くだけで身動きが取りづらく、人気ブースの前では早くも黒山の人だかり。午後になるとその人波はさらに膨らみ、展示ホールの隅々まで活気に満ちていた。

出展企業の顔ぶれは、コンベヤー、ソーター、ラックシステム、ピッキングロボットなどのマテハン機器メーカーを中心に、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、データ解析を活用した倉庫管理ソフトやロボット制御技術を手がけるスタートアップまで多彩だ。会場のあちらこちらから流れてくるAGV(無人搬送車)の走行音とアームロボットやローラーの動作音が絶えず響き渡る。

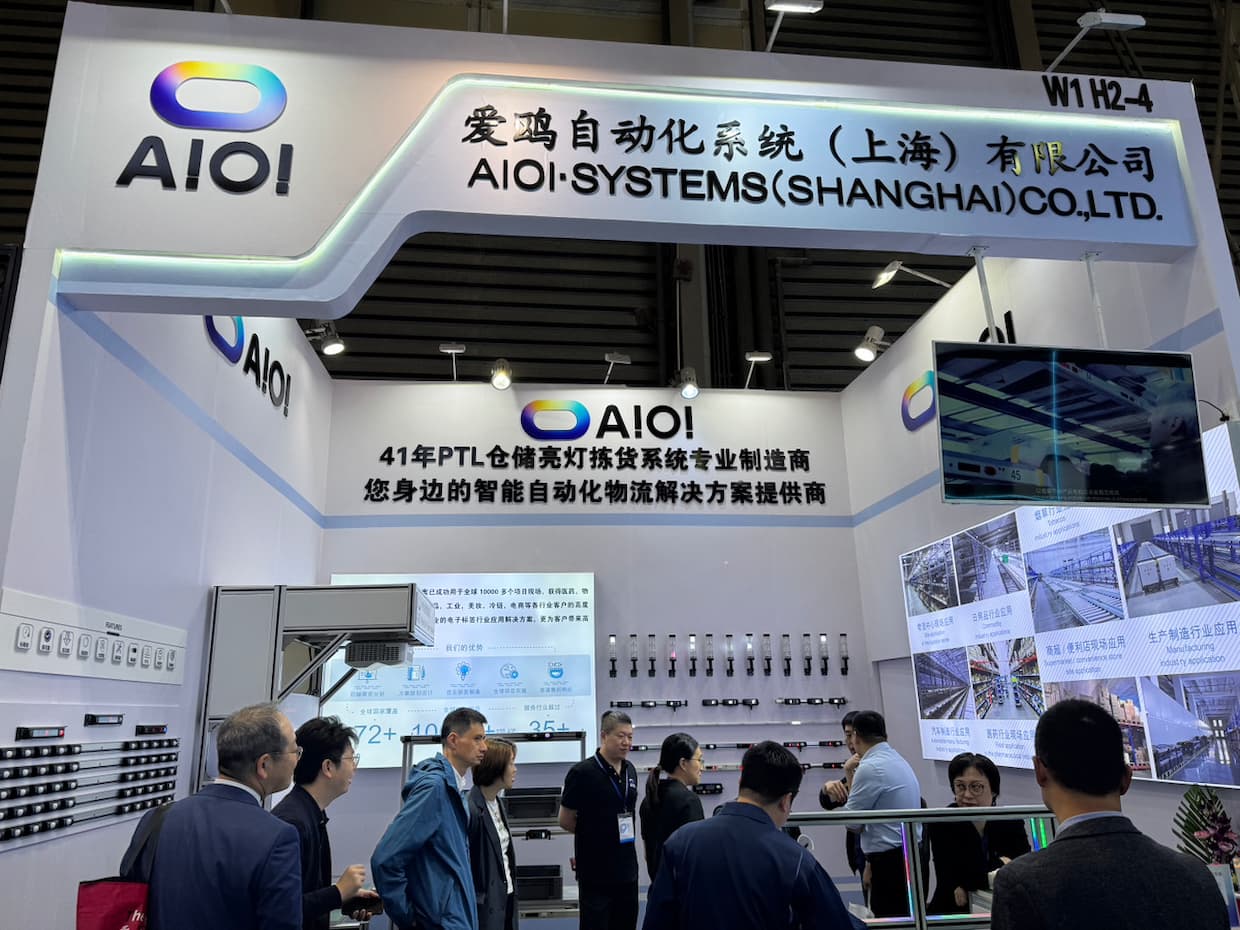

各国のエンジニアやソリューションの調達担当者が最新機器を前に熱心に写真や動画を撮り、担当者と英語や中国語で意見を交わす姿が目立った。その場で商談が成立することも珍しくないという。日本からはコンベヤーメーカーの伊東電機をはじめ、デジタルピッキングシステム(DPS)のアイオイ・システムなど数社が出展していた。

会場では、ブース展示のほかにも、カンファレンスやセミナー、オンサイトイベントを並行して開催。テーマは「スマートファクトリー」「イノベーティブテクノロジー」「スマートサプライチェーン」「ロボティクス」など幅広い。機械工学などを学ぶ大学生たちが研究内容を発表したり、成果を競い合ったりする場も用意されていた。

「マテハンのプロ」による解説付き視察ツアー

「マテハンのプロ」による解説付き視察ツアー

今回、本誌では「CeMAT ASIA 2025」の開催に合わせて「中国物流視察ツアー」(上海エストコンサルティング社との共同企画)を実施した。上海での展示会視察に加え、杭州、蘇州、重慶の物流現場やマテハン機器メーカーのR&Dセンターなどを見学するツアーで、日本からは物流不動産会社、3PL事業者、マテハン機器メーカー、情報システム会社などの担当者およそ20人が参加した。ツアー初日には中国最大手のEC企業であるアリババグループの本社を訪問し、同社グループの物流子会社「菜鳥物流」(ツァイニャオ)の最新物流戦略などを学んだ。

CeMAT ASIA 2025にはツアー2日目に足を運んだ。展示会場で目立ったのは、やはり自動化ソリューションだ。日本の物流現場でも普及が進みつつあるケースシャトルやパレットシャトル、自動フォークリフト、ソーター。そしてAMR(自律走行搬送ロボット)やAGVなどのデモを展開するブースが多かった。

どのメーカーも次世代の倉庫自動化をテーマに掲げ、入荷から出荷までのプロセスをいかに人手を介さずに完結させるかを競っていた。中国も日本と同様、少子高齢化や人件費上昇に直面しており、荷主、物流企業の双方にとってオペレーションの自動化は避けて通れない課題として位置付けられているからだ。

展示会視察では、日本や中国で各種自動化機器・設備の実装を手がけるタクテック(東京都文京区)社長の山崎整氏が注目ブースのソリューションガイドを担当。大手マテハン機器メーカーやWMS(倉庫管理システム)ベンダーの出身で、実務経験豊富な「マテハンのプロ」である山崎氏が、展示されている中国系ソリューションの技術的な特徴や、いま日本の物流現場で導入が進んでいるシステムとの相違点などを詳しく解説してくれた。

次々とブースを訪問していくなか、山崎氏が特に注目すべきソリューションとして挙げたのは、クイックトロン(中国)が披露していた「4方向パレットシャトル」。ラックの奥行き・高さを自在に移動できる構造で、高密度保管と高頻度搬送を同時に実現する、パレット貨物を対象にした入出庫ソリューションだ。物流施設で保管スペースを十分に確保できないといった制約を抱える物流現場にとっては、とても有効なソリューションになる可能性がある。

ピッキングロボットの展示も多かった。この分野では、従来の吸盤方式に加えて、アームの指部分でペットボトルのような柔らかな製品を優しくつかむタイプのロボットも登場していた。ハンドリングの精度が上がっており、ロボットの指先が“モノを扱う”仕組みが物流領域でもいよいよ実装される日が近づいているのかもしれない。

各ブースで話を聞いて確認できたのは、中国のマテハンメーカーは機器の処理スピードを重視し、機器の品質や精度面の改良は実装後にユーザーとともに試行錯誤しながら進めていくという開発スタンスで、そのため試作から実装までが一気に進む。これに対して、日本の場合、ユーザーから実装するタイミングで100%に近い品質や精度を求められる。どちらのアプローチが正しいかは別として、日本と中国とではマテハン機器の導入スタンスが大きく異なるということだった。

中国のテクノロジーとスピードを体感する価値

中国のテクノロジーとスピードを体感する価値

今回のツアーを振り返り、ある参加者は「展示会を視察するだけではなく、展示会で紹介されている各種ソリューションが中国の物流現場ではどのように実装されているのかを確認する良い機会だった」と話す。また、別の参加者は「中国が国家を挙げて進めるデジタル化のスピード感を前に日本との距離を感じた」という。

夕方になっても会場の人の流れは途切れず、どのホールも賑わいを保っていた。海外の展示会ではよく見られることだが、出展者も来場者も皆フレンドリーで、名刺を差し出せばすぐに議論が始まる。日本からのツアー参加者たちも各ブースで有意義な意見交換を展開できたようだ。

CeMAT ASIAはとにかく会場が広いため、「一日中歩くと足が棒になる」と誰もが口をそろえる。昨年の訪問レポートでも触れたが、CeMAT ASIAには「歩きやすい靴」で参加することをオススメする。

次回のCeMAT ASIAは26年11月3日から6日までの日程で開催される。本誌では来年も視察ツアーを企画する方針だ。中国の物流はいま、テクノロジーとスピードで世界を牽引するフェーズに入っている。その現場を自分の目で確かめることこそ、最もリアルな学びであり、日本での次の一手につながる体験となるはず。本誌では来年の企画内容が固まり次第、参加募集を開始する予定だ。

【受付中】2026年中国上海視察:事前登録

2026年11月3-6日に、アジア最大級の物流展示会「CeMAT ASIA」が上海で開催されます。 それにあわせて、LOGISTICS TODAYでは、現地企業の視察や日中対話交流を盛り込んだ中国物流の“今”を体感する特別視察プログラムを企画中です。下記フォームより事前登録をいただいた方には、日程・訪問先・参加費などの詳細が確定次第、優先的にご案内いたします。お気軽にご登録ください。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。