M&ALOGISTICS TODAYは28日、「“100台以下”の運送会社生存要件 —24年問題規制が示す大再編時代の到来—」と題したイベントを開催した。日本国内に6万社あるといわれる運送会社の圧倒的多数は中小中小企業。トラックの保有台数が100台以上という事業者は全体の2%しかいない。半数以上の会社は10台もトラックを持っていないのが実情だ。24年問題が顕在化するなか、スケールに頼れない運送会社が生き残るにはどうすれば良いのか。その答えを探る。

生き残るために注視すべきこと

生き残るために注視すべきこと

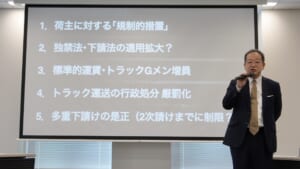

▲LOGISTICS TODAY編集長赤澤裕介

まずは本誌LOGISTICS TODAY編集長の赤澤裕介が、運送会社が生き残るために注視するべき事柄を整理。荷主に対する規制的措置、独占禁止法・下請法の見直し検討、標準的運賃・トラックGメン強化、トラック運送の行政処分 厳罰化、多重下請けの是正を重要ポイントと指摘し、特に独占禁止法・下請法の適用については検討段階としながらも、長年の構造的課題の変革だけに、業界に与えるインパクトの大きさを印象づけた。また、法律違反によって損なう企業価値が、大手企業と中小企業では大きな差があることなど、公正な運用に向けての慎重な議論が続くだろうと語った。さらに、対応すべき事業者には、守るべき項目が「いつから」「誰が」対象になるのかなど、急ピッチで進む変化に、「他人事」で取り組むことがないよう訴えた。

行政は多重下請け構造の解体に注力

行政は多重下請け構造の解体に注力

続いて国土交通省の佐藤和義氏(物流・自動車局貨物流通事業課トラック事業適正化対策室長)が登壇し、物流革新に向けた省庁横断的な取り組みを解説した。

▲物流・自動車局貨物流通事業課の佐藤和義氏

佐藤氏は、トラック運転手の労働環境や、他業種に比べると「過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患」の比率が高いことを紹介。現状のままでは運び手が確保できず、日本の物流は確実に停滞することをあらためて指摘した。「効率化」「商慣行の見直し」「荷主・消費者の行動変容」に向けて、各省庁の管轄ごとに積極的な取り組みが進む状況が紹介された。

国交省として特に力を入れるのは商慣行の見直しだ。佐藤氏は「運送会社は自分たちが何次請けに当たるのかを理解していないことが多い」とし、行政主導で多重下請け構造を見える化することから、適正な運賃が収受できる構造への変革が必要とした。

元請け運送会社による実運送管理簿の作成義務化など、多重構造を把握することから、運送事業が、業務に対する適正な料金を収受できる体制へと転換するとともに、多重構造自体の階層自体を減らすなど構造自体の再構築の必要性があることを解説した。

中小企業の生存戦略

中小企業の生存戦略

荷主に対する規制強化や下請け構造の見直しなど、業界全体の構造が大きく変化しようとしている今、中小企業はどう振る舞うべきなのか。続いては66台のトラックを保有する野々市運輸機工(石川県金沢市)代表取締役社長の吉田章氏が登壇。自社の取り組みを紹介した。

▲野々市運輸機工社長の吉田章氏

野々市運輸機工は1966年創業、社員75名の中堅運送会社だ。主に木材やパイプ、水道管などの産業資材を扱っている。吉田氏は19年に同社の代表に就任し、以降同社の働き方改革に取り組んできた。同氏は「生存する=問題を解決する」と考え、問題解決には「コンプライアンスの順守」「人の採用・定着・育成」が必要だとする。

吉田氏はドライバーの多くが過労死ラインを超えた働き方をしていることを根拠に、「規制が強化されることはあっても、緩和されることはない」とコメント。さらにコーポレートブランドの毀損を恐れる荷主の目が加わり、今後ますますコンプライアンスが重視されるとの見方を示した。また人手不足が深刻化するなか、「人材の確保が今まで以上に大切になる」と話した。

具体的な取り組みとして吉田氏が挙げたのは「中継輸送」と「ジョブローテーション」だ。

中継輸送の例としては、金沢-大阪間の幹線輸送において、行き(金沢→大阪)は通常通り輸送を行うが、ドライバーは帰り道(大阪-金沢間)にある中継拠点に立ち寄り、そこに荷物を下ろす。下ろした荷物は後ほど別のドライバーが回収し、到着地点まで運ぶ。そうすることで、輸送力を落とすことなく、ドライバーの月々の残業時間を100時間から30時間まで短縮したという。

ジョブローテーションは一人の社員が小型車、大型車、倉庫勤務などの業務をローテーションで行うというもの。そうすることで仕事の属人化を避け、休みを取りやすく、残業の少ない職場づくりに成功した。業務を兼任することで、社員同士の連帯感も深まったという。

M&Aも一つの選択肢

M&Aも一つの選択肢

こうした、改革意識に富む中小企業の生存戦略が進む一方、業界の再編成は確実に進むとの声は大きい。

▲日本M&Aセンターの荒瀬貴文氏

荒瀬貴文氏(日本M&Aセンター物流業界専門グループ)は、24年度の同社が扱う物流業界のM&Aが過去最多を記録したことに言及。単に数が多いばかりではなく、買収金額100億以上の取引が8件あり、大規模な再編が進んでいることが指摘された。

同氏は生産性や賃金の問題、人手不足と問題が山積するなか、「自社だけで課題を解決するのは難しい」とし、今後もさらにM&Aが盛んに行われるとの見方を示す。

事業戦略としてのM&Aが注目されるなか、企業イメージ、コンプライアンス意識なども、M&A戦略の重要な要素となる。業界再編時代に生き残る上での重要なキーワードとして「順法」が示され、中小事業者も足もとの取り組みから見直すことが促された。