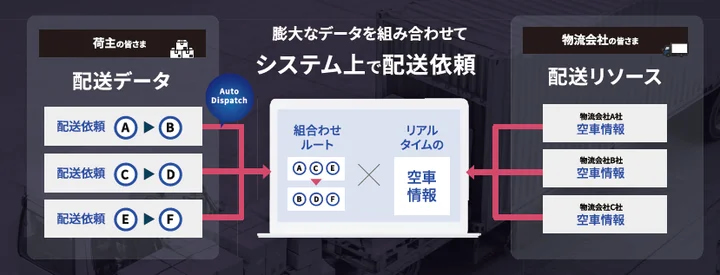

ロジスティクスシマント(東京都中央区)がナカノ商会(東京都江戸川区)と協働で輸配送計画システム「Auto Dispatch」(オートディスパッチ)を開発、10月1日から運用をスタートさせた。ベテラン配車マンの“神業”を独自アルゴリズムに詰め込み、10万から20万件もの輸配送データを一気に処理するというから驚きだ。膨大なオーダー情報から最適な組み合わせを自動で算出し、物流業者に提示。運行効率アップと持続可能な幹線輸送の実現を狙う。

▲ナカノ商会のトラック(出所:シマント)

物流業界で輸送力不足が深刻化するなか、荷主と物流業者をつなぐマッチングサービスが増えている。だが、これらはスポット案件中心で、帰りのトラックが空車になるなど課題も抱えている。シマントの和田怜代表は「従来サービスは荷物を掲示板に上げて引っ張る形。Auto Dispatchは全オーダー情報を吸い上げ、大量オーダーから最適な組み合わせを提示する」と語る。単品でなく複数案件をセットで提案、これが従来サービスとの決定的な違いだ。

2年かけてナカノ商会のノウハウを落とし込む

2年かけてナカノ商会のノウハウを落とし込む

開発に2年。業界の課題と向き合った渾身作だ。和田氏は「幹線輸送や中長距離で、輸送計画をデータ化して管理するのが理想だが、現実はできていない現場が多い」と忌憚なく言う。ナカノ商会は、従来独自にオペレーション改革を断行、データ化とKPI測定で効率化を推進してきた。その核心部分をシステムに詰め込んだのがAuto Dispatchというわけだ。

このシステムの肝はAIやディープラーニングに頼り切らず、ベテラン配車マンの“神業”を再現した点だ。和田氏は「AIは統計処理を中心に自動的に大きな方針を立てることは現状できているが、現場の細部に渡った微修正には対応が難しいケースもある」と語る。理屈では走れても、実際の現場ではうまくいかないケースも見受けられる。人間が運転する以上、機械任せの効率化だけでは不十分だ。現場の声に徹底的に向き合った結果、統計処理だけじゃなく、経験則やルールベースもガッチリ組み込んで、絶妙なバランスを実現した。

使ってもらえるシステムを目指す

使ってもらえるシステムを目指す

和田氏があえてAIを採用しなかったのは、現場で本当に使えるかどうかにこだわったからだ。「絵に描いた餅ではなく現場で使ってこそ。AIは統計的に正しいかもしれないが、現場ではフィットしないこともある」と言う。配車マンは配車表を見る瞬間、神経をすり減らす。そこにいきなり理解しづらい新たなシステムを提供しても浸透しづらい。和田氏はそう踏んだ。もっと地に足の着いたやり方が必要だと判断したわけだ。つまり、配車マンの長年の勘やトラブル対応のノウハウ、そういったリアルな要素を全部盛り込んだ末の結果を再現することこそが肝なのだ。

和田氏は言う。「システムに『銀の弾丸』なんてない。AIや量子コンピューターのアプローチも有効かもしれないが、現状は地道な積み重ねが一番の近道だ」。無人化だ脱属人化だという表層的なことだけでなく、同氏はあえてベテランのノウハウに着目した。「これが現場へのリスペクトだ」と和田氏は語る。肝心なのは、その神業を誰でも使えるようにすることだという。

人知超えではなく説明できるシステムに

人知超えではなく説明できるシステムに

和田氏は「幹線配送計画の分野では、まだAIが人を超えておらず、現場じゃフィットはしづらい。我々は人の判断をそっくりそのまま再現することに賭けた」と続ける。人知を超えた判断、優れた結果と、AIはまさにトレンド。だが和田氏は真逆を行く。「説明できなきゃ人は使わない。納得感がすべて」と語る。だからこそ、配車マンのノウハウをベースにパラメーター設定をできるようにすることで、ロジックの説明性および再現性を高めた。これが現場へのリスペクトであろう。

具体的にはA地点からB地点への所要時間、法規制による休憩時間、回送などを考慮する仕組みだ。和田氏は「配車マンの頭の中の思考パターンを再現した。配車組みを考える、ドライバーの実際の走りやすさも考える。配車マンがこの情報を見た時にどう判断するかを取り込んだ」と説明する。他のアルゴリズムは最短ルートや走行距離など単一の比較軸で判断するが、Auto Dispatchは配車マンの思考パターンを軸にロジックを組み込む。4時間走ったら30分以上の休憩を取るといった法令対応も踏まえた判断も含まれるというから驚きだ。

実績データからの逆算ではなく思考パターンから演繹

実績データからの逆算ではなく思考パターンから演繹

和田氏はほかのアプローチとの違いについても言及する。「従来は統計処理で、過去の実績からこことこのルートを組み合わせたから最適だろうという話になる。だが、我々は配車マンの頭の中の思考パターンをヒアリングして再現している」と解説する。ほかのアプローチでは実績データから最適なビルドタイムを逆算する。「それらは過去の実績データから逆算的に最適な候補を導くが、我々は思考パターンから入って演繹的に結論を導く。この2つのアプローチには明確な違いがある」と和田氏は語る。

Auto Dispatchの圧倒的な処理能力が物流業界に新風を吹き込む。ある大規模な調査事業では、大量案件を1か月単位でなんと10万から20万件の配送依頼を一気に処理したというから仰天である。これぞまさに“神業システム”の真骨頂と言えよう。和田氏は「ロジックにノウハウを詰め込んでいるため、処理時間に特化したわけじゃないが、今後は現場でトライ&エラーが気軽にできるように、より現場で精度が高められるように改善を続ける」と課題も口にする。

運行効率と運行可能性の両立

運行効率と運行可能性の両立

Auto Dispatchはただ効率を追い求めるだけじゃない。実際に運行できる計画を組むことにこだわっている。和田氏は「効率を上げつつ、実行可能な計画を組むことが必要」と明確に言う。相性の悪い荷物は組み合わせないなど、細かいところまで気を配る。荷物の相性だけじゃない。4時間走行30分以上休憩、拘束時間13時間などの法令対応を考慮してルートを組むというから脱帽だ。

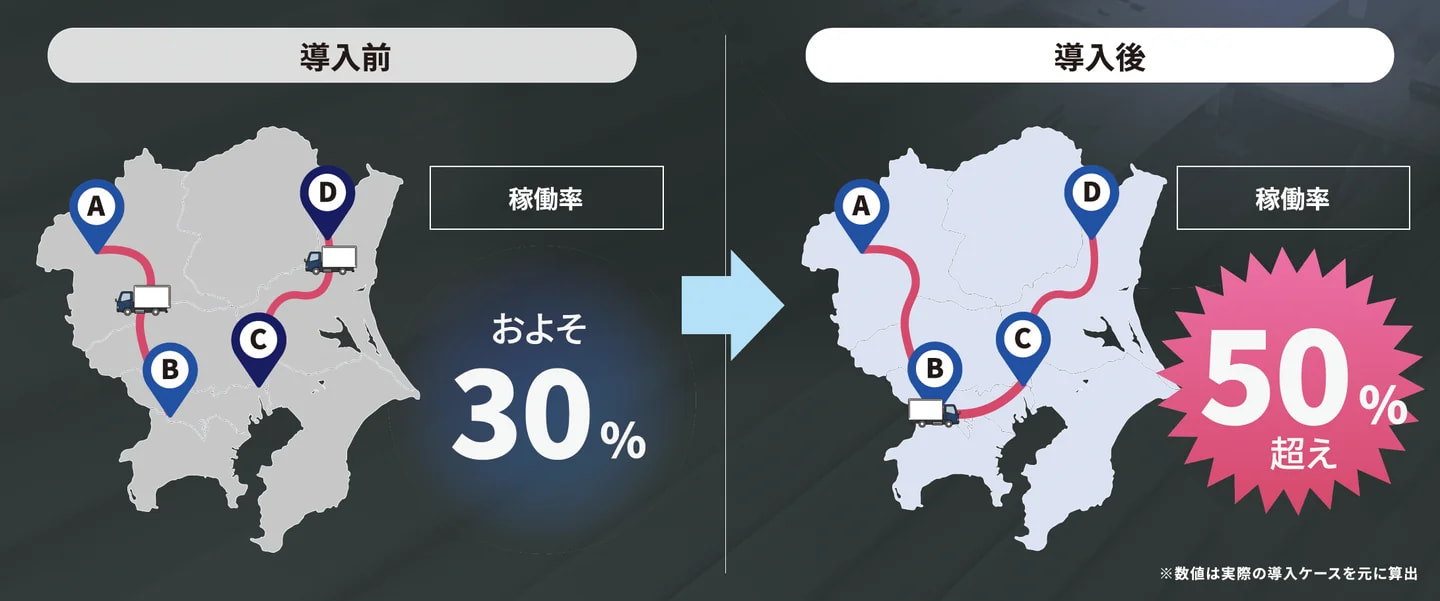

▲本来は2台必要な輸配送ルートもAuto Dispatchによって輸配送計画を自動で作成することで効率的な輸送につながる

同システムの導入対象は、荷主企業と元請け企業の2つのレイヤーだ。和田氏は「基本は元請け企業向けだが、荷主企業にも対応する。荷主が元請けに発注する前の段階で使うことも想定しており、荷主と元請けの2つのレイヤーに適用していく」と力を込めた。

荷主と実運送会社の双方にメリット

荷主と実運送会社の双方にメリット

Auto Dispatchは荷主と実運送会社の双方にメリットをもたらすという。和田氏が核心に触れる。「メインは実運送会社への効率的な提案だ。トラック1台あたりの売上を増やし、より多くの荷物を運んでもらう。それが結果的に荷主のためにもなる」。まさに一石二鳥というわけだ。

同システムはことし10月に運用をスタートさせた。和田氏が驚愕の数字に言及した。「国交省の多重下請け構造解消に向けた検討会の第4回で調査事業として検証したところ、15%程度の車両削減が可能というシミュレーション結果が出た」。これぞまさに物流革命の号砲と言えるだろう。

参入障壁の高さと高齢化への対応

参入障壁の高さと高齢化への対応

なぜ参入しづらいのか。和田氏が知られざる舞台裏を明かした。「開発に2年を費やした。今も週2、3回は現場に足を運び、生の声を拾っている。物流業界のIT化は並大抵じゃない。膝詰めで向き合い、信頼を勝ち取ってようやく実装できる。参入障壁は想像以上に高い」と率直に語る。さらに「我々は運用可能性を最優先する。絵に描いた餅で終わらせない」と言い切った。

和田氏が配車マンの高齢化と人手不足という業界の痛いところに切り込んだ。「ベテランの配車マンを継ぐ若手が育っていない現場が多く、50-60歳の配車マンもよく見受けられる。後継者不足は深刻だ。ベテランが一人休んだだけで現場に影響がある。このシステムはそんな切実な問題にも応えられる」と力説する。

▲「今後1年で、Auto Dispatchのポテンシャルを7、8割まで引き上げる」と語る和田氏

和田氏がAuto Dispatchの完成度について率直に語った。「運用に乗り始めたが、Auto Dispatchのポテンシャルを考えたら現時点でできていることはまだ半分も使いきれていない。今後1年で7、8割までポテンシャルを引き上げるようにする」というから、この先には可能性しかない。同社は事例を積み重ね、業界全体への普及を目指す。和田氏は「大きな社会課題に挑戦しないと、運べない未来になってしまう。社会の変化の波が起こるところに向き合わなくては」と熱く語った。物流業界の大変革期において、Auto Dispatchは配車マンの知恵を次世代に継承し、持続可能な物流の実現に向けた大きな一歩を踏み出した。(星裕一朗)

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。