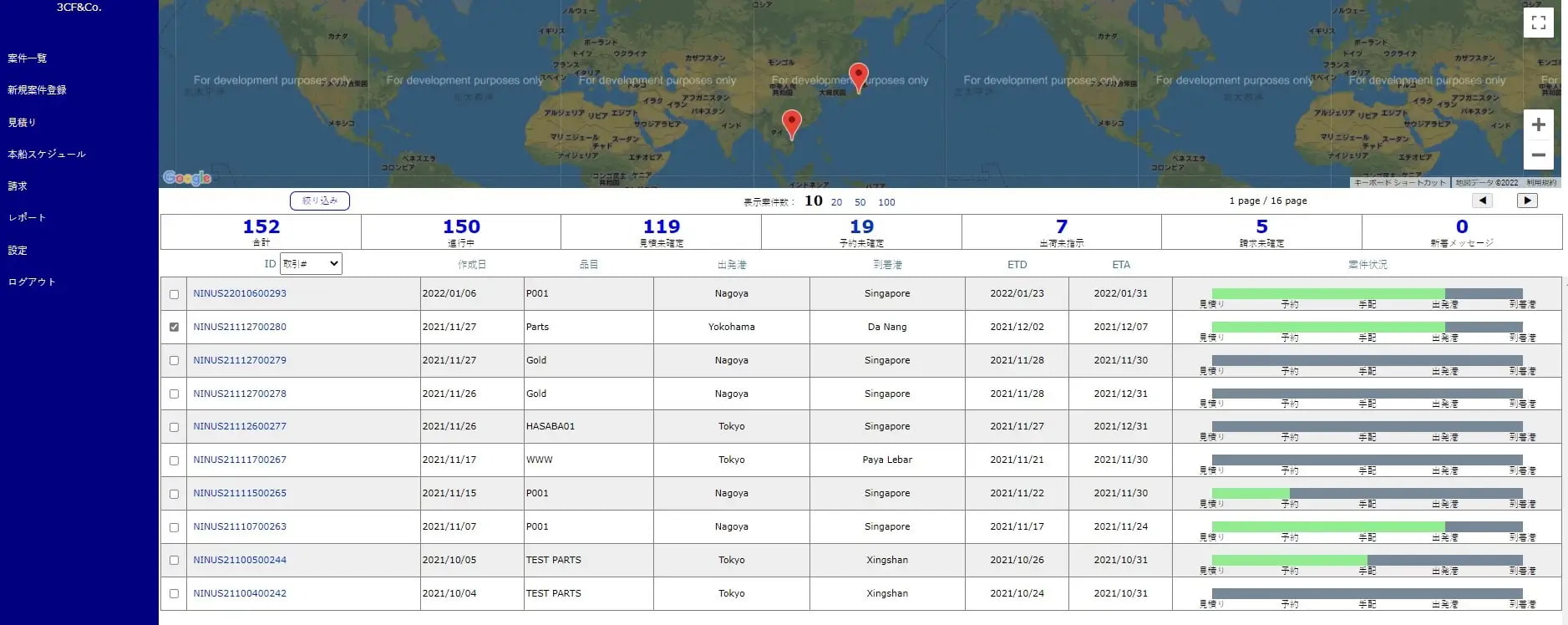

話題荷主企業にとって、日本の海運業の負の遺産といえば運送費だろう。貨物の種類や輸送距離に基づき設定する基本運賃に対し、燃料価格の変動や国際物流の状況で上げ下げする割増運賃(サーチャージ)に起因して、費用は安定しない。運賃の設定方法も海運業者ごとにさまざま。同条件でも見積もりが異なることさえ珍しくない。不透明なサーチャージのせいで、「コスト予測が困難」と不満の声も依然多い。

これら課題を克服し、日本の海運業の国際競争力を高めるべく、「3CF&Co.」(スリーシーエフアンドシーオー)はフォワーダーや船会社と荷主を結ぶマッチングプラットフォーム「LOGI-CONEX」(ロジコネックス)を運営している。同社の事業を通じて海運業界にどのような変化をもたらし、いかなる青写真を描こうとしているのか。同社の栄喜健介社長に聞いた。

物流業務の標準化を進め、国際的な企業活動を支援

物流業務の標準化を進め、国際的な企業活動を支援

3CF&Co.は国際物流に特化したスタートアップ企業だ。LOGI-CONEXは、荷主企業が複数のフォワーダーから見積もりを取得し、最適な輸送手段の選択を可能にする。プラットフォームはクラウドベースで提供し、ユーザーはインターネットを通じてアクセスできる。物流業務の標準化を進め、国際的な企業活動を支援している。

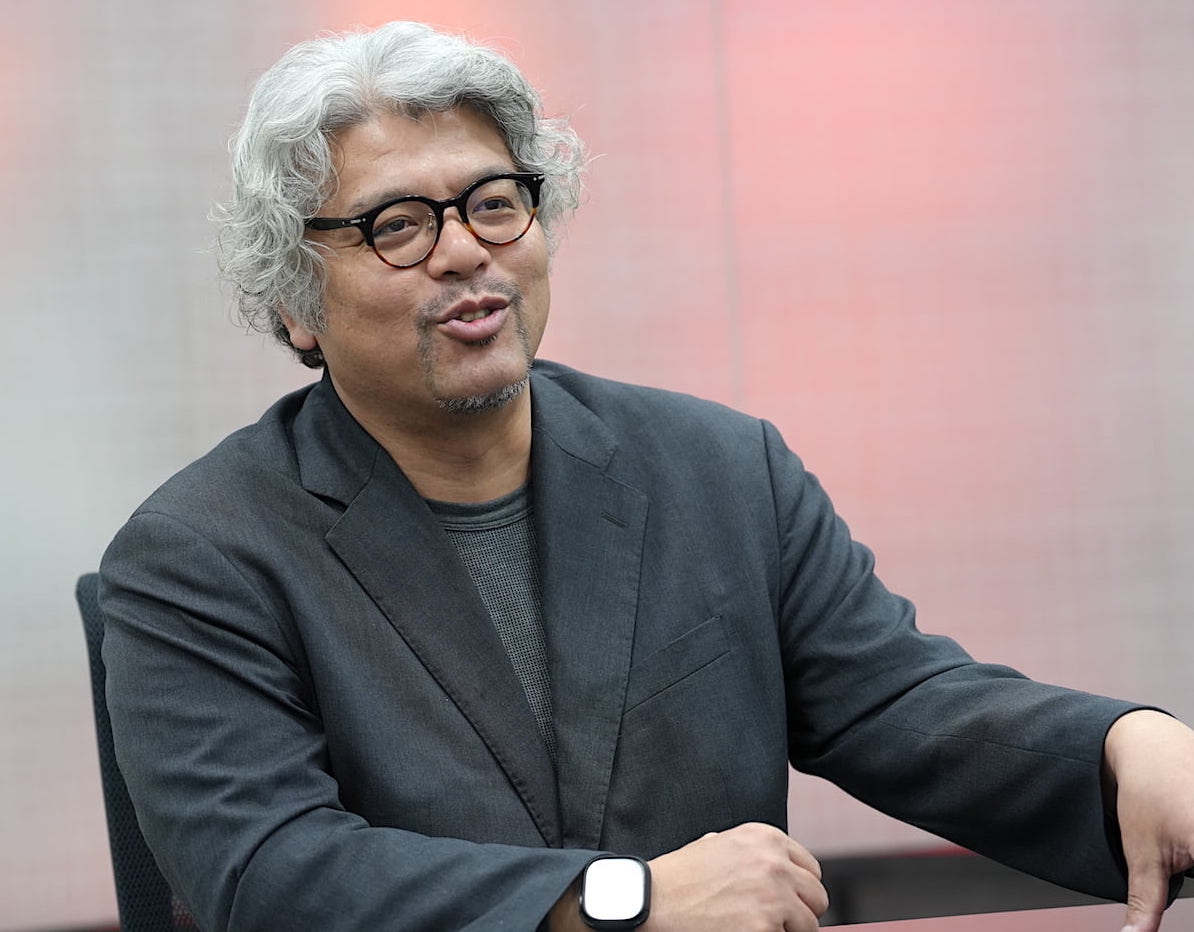

▲3CF&Co.の栄喜健介社長

大手商社の双日に勤務していた栄喜社長が3CF&Co.を設立したのは2019年。栄喜社長は合併前の日商岩井に入社後、輸出入や三国間取引、グループの物流戦略企画などに携わった。国土交通省に出向していた時期もある。そこで感じていたのが物流コストの管理の難しさだった。

日本の海運の商慣行では、どの荷にどの程度のコストをかけているのかがわかりにくい。栄喜社長は「フォワーダーや船会社から受け取った見積もりを見ても、会社によってサーチャージが含まれていたり、いなかったり、明細がわからずじまいだった。発注側は見積もりや分析ができず、鬱憤(うっぷん)が晴れない。そこを可視化してコスト管理できないものかと考えたのが起業の原点」と説明する。

まず、コストを明確にして、数社のフォワーダーを比べた上で発注先を選べるプラットフォームの提供を新規事業と考えた。実際、コスト管理に頭を悩ます荷主が多かった。事業化に手応えも感じたが、思わぬ障壁があった。商社がプラットフォームを運営することへの、他社からの警戒だ。

商社が海上輸送のプラットフォームを運営すれば、海運に関する情報を1社が握る。ほかの商社の取引情報が漏れることを懸念したのだ。プラットフォームをインフラサービスとして成長させるには、多くの企業の賛同や協力が必要だ。そのため、運営は中立の会社が担わなければならない。そう考えた栄喜社長はスタートアップとしての起業を決めた。

会社設立後の開発期間を経て、栄喜社長はLOGI-CONEXの本格運用を21年にスタートした。荷主はLOGI-CONEXを使って相見積もりを取り、コストの適切さを比較し、希望に近い輸送手段を選べる。フォワーダーも取引先を拡大し、自社の強みをPRする絶好の機会になる。

多くの産業がIT技術を取り入れ、効率化や新たなビジネスモデルの創出が進んでいる。ITを活用した新たなサービスや製品が次々と登場している。こうした背景もあり、同社の理念に賛同する企業は多い。インフラサービスとして、LOGI-CONEXを利用する企業や取扱量は着実に増えている。

同社はさらに、AI-OCRを使った業務効率化ツール「LOGI-CONEX WORKS」をリリースした。これは輸送や貿易の際に使われる帳票類を読み取ってデータ化するツール。従来のものよりも読み取り精度を高め、操作も簡易化した。これによって手作業など、煩雑な事務業務の負担を軽減する。

価格からSCの重視へ、意識の変化を捉える

価格からSCの重視へ、意識の変化を捉える

栄喜社長は起業の準備を始めて以来、物流の世界を改めて見直し、さまざまな無駄や問題点を実感してきた。コンテナは港ごとに輸出量と輸入量に隔たりがあり、十分に活用されていないと指摘する。輸入量が輸出を大きく上回っている港では、余った空のコンテナを海外に運ばなければならないこともある。

フォワーダーの間ではコンテナを活用するためにコンテナラウンドユースの取り組みが始まる一方、採算面での課題も残る。海上輸送で日本の存在感が年々小さくなっていくのも、今後の日本経済を考えると心細いという。こうした課題の解決にLOGI-CONEXが貢献できるはずだと考えている。

しかし、栄喜社長は物流での大きな課題は、荷主の意識だと感じている。フォワーダーが効率化を図り、日本の存在感を高めるために努力しながら、顧客のニーズに応えようと真面目に取り組んでいる。しかし、「荷主はそうしたフォワーダーの思いを十分に汲み取れていない」嘆く。

「やはり荷主には『運んでもらうのは当たり前』という意識がある。『1円でも安く』と一番に考えている。もう少し、船会社の強みや、荷物の特性を考えて最も適した運送方法を考えていると思っていた。特に中小企業はコストをあまりに重視し過ぎている」。こうした商慣習や意識も変えていきたいと思っている。その一方、栄喜社長には物流業界の潮目が変わりつつあるとの確信めいたものがある。それはコスト重視から、サプライチェーン重視への意識の変化だ。

脱炭素や人権、生物多様性など、価値観の認識や実践が企業に求められている。これらはこの先、物流でも同様に、コストよりも重要な意味を持つようになるはずだ。従来、トラブルが発生して代替の輸送手段を探すとき、確実に荷物を届け、輸送価格を抑えることが重要だった。これからは、CO2の排出量の抑制、人権への配慮、環境への負荷低減なども、委託先を選ぶ際の基準になるに違いない。

それには価格や輸送手段以外の情報が必要になり、必要な情報を迅速にわかりやすくデータとして提示することが欠かせなくなる。そうしたニーズに応えるため、フォワーダーや船会社と協力しながら情報の基盤を整備していくことが、3CF&Co.の役割だと考えている。

コンテナの有効活用では、物流の枠を超えた取り組みも始まった。それがコンテナハウス事業だ。

災害時の避難場所としてコンテナを使えないかと考え、自治体などとの相談を始めたのが20年ごろ。普段はキャンプ場などの宿泊施設として使い、災害時に運べるようにすれば、避難所などに活用できると思ったのだが、あまり反応は良くなかった。

しかし、国が災害対策としてコンテナハウスの活用を打ち出したと知り、環境省に話を聞きに行くと、まさに担当者は栄喜社長と同じことを考えていた。そこから、事業化の話が加速し、今では愛知県と長野県軽井沢町と防災協定を結んでいる。

ただ、24年の能登半島地震では、石川県などの受け入れ態勢が整わず、コンテナハウスを送ることができなかった。そこで痛感したのが、防災協定の締結をはじめ、事前の備えだ。災害後の混乱した状況の中では、あらかじめ準備していなければ動けない。

今、南海トラフ巨大地震のリスクの高まりを受け、国交省が道の駅を防災拠点として整備する計画を進めている。これに合わせて、同社でもコンテナハウスを道の駅に設置する話を各自治体と始めた。千葉や群馬のほか、静岡や三重、和歌山など南海トラフ地震が想定されている県と協議が進んでいる。

![]()

▲平時はキャンプ場の施設として利用されるコンテナハウス。災害発生時などは災害協定を結ぶ自治体の要請に基づき、一時避難や隔離場所として提供する。

経験や感覚を引き出して言語化し、形にしていく必要性

経験や感覚を引き出して言語化し、形にしていく必要性

今はまだ少人数の会社で、サービスは始まったばかりだが、ITやデジタルの技術革新は早い。進化を続けなければ、時代に取り残されてしまう。そうならないよう、会社の経営基盤を強化するため、キラーコンテンツがほしいと考えている。

それには物流業界の課題を解決するための方法を考えなければならないが、課題解決の答えは現場にあるという。「私たちは顧客のニーズを聞いて、それを解決するのが仕事だが、結局、その答えは顧客が持っている。ただ、それは経験や感覚に基づくものなので、私たちが引き出して言語化し、形にしていく必要がある」と栄喜社長。

「私たちはまだ起業して6年目。長く業界で働いてきた人たちは、これまでもさまざまなことを考え、多くのことに取り組んできた。私たちの考えが及ばないのは当然。障壁を取り除き、解決に向けた方策を具現化していくのが私たちの役目であり、多くの企業と協力を得ながら事業を進めなければならないと思っている」とも言う。

日本経済衰退の危機が叫ばれて久しいが、それは海外に生産拠点を移し、生産現場の空洞化が進んだからだとの指摘もある。だからこそ、企業を国内に呼び戻す必要があるが、それには最適な輸送が欠かせない。

「経済団体も政府も国内への投資の重要性を訴えているが、それには物流がしっかりしていないといけない。物を運べないようでは、投資ができない。私たちも物流の最適化によって、日本経済に貢献していきたい」と栄喜社長は力を込める。

▲港湾関係者と打ち合わせする栄喜社長

一問一答

Q.スタートアップとして、貴社はどのステージにあるとお考えですか?

A. まだまだ、よちよち歩きの段階で、早くしっかり歩けるようになり、目標に向かって自分の足で歩いていけるようになりたいと思っています。

Q. 貴社の“出口戦略”、“将来像”についてお聞かせください。

A. VCに出資いただいている以上、IPOは一つの大きな目標です。しかし、まずは自分たちが目標を実現するには何が必要なのかをしっかり把握することが大事だと思っています。