話題世界の流通モデルは、EC(電子商取引)市場の急速な拡大で大きな転換期を迎えている。スマートフォンの普及とデジタル技術の進化により、消費者の購買行動は劇的に変化。いつでもどこでも商品を注文できる環境になった。消費者ニーズは多様化、高度化し、即日配送や時間指定配送といった柔軟なサービスへの要求が高まっている。その一方で、物流業界は深刻な人手不足、人件費の上昇、燃料費を含む運送コストの高騰により、持続可能性の課題に直面している。

こうした現状やあるべき未来を見据え、「すべての人にとって永久に持続可能な物流の未来へ」というビジョンを掲げるのがGROUND(グラウンド、東京都千代田区)だ。同社は2015年4月に設立された。人手不足など課題を抱える物流や小売、ECといった企業に向けて、AI(人工知能)を活用した物流施設統合管理・最適化システムの「GWES」(ジーダブリューイーエス)を提供している。ロボットソリューションの提供や導入、運用支援や物流DX(デジタルトランスフォーメーション)のコンサルティングにも注力する。

▲GROUND代表取締役社長CEOの宮田啓友氏

同社を率いる代表取締役社長CEO(最高経営責任者)の宮田啓友氏は経営コンサルティング会社で大手流通業を中心にロジスティクスやサプライチェーン改革プロジェクトに従事。その後、アスクルのロジスティクス部門長として、国内の物流センター運営を担当した。07年、楽天グループに入社し、物流事業の設立に参画。10年に楽天物流の代表取締役社長に就任した経緯がある。物流を多角的に見て考察、洞察し、現場に赴き、知見を蓄えた宮田氏の物流ソリュショーションはこれから、どのように時代を切り開くのか。宮田氏に話を聞いた。

メーカーがばらばらの機器を連携し、最適化

メーカーがばらばらの機器を連携し、最適化

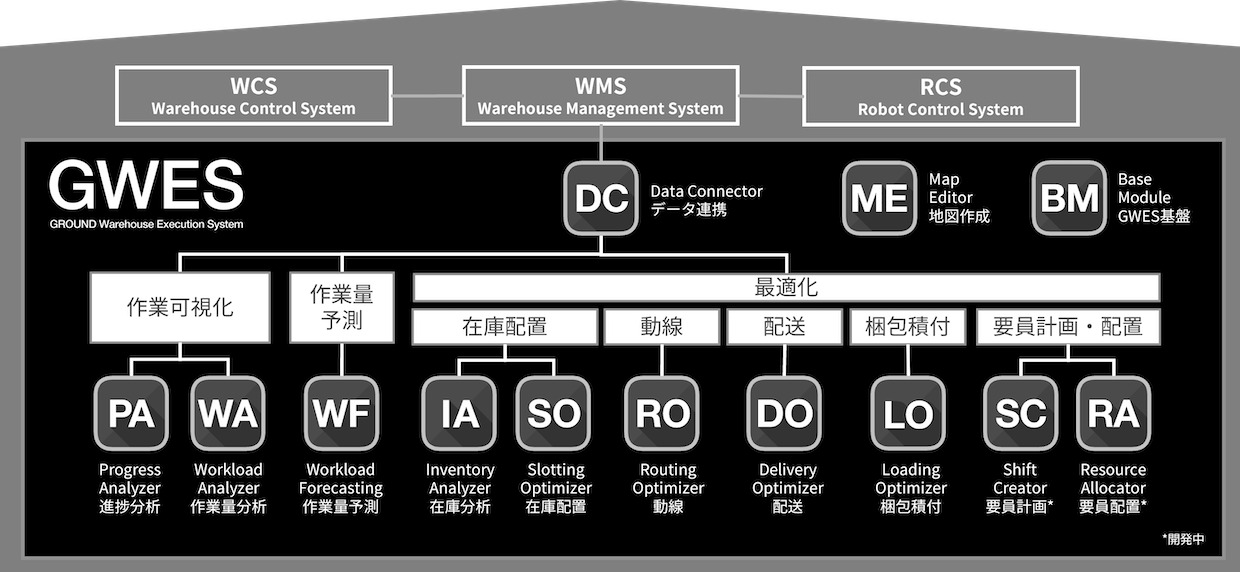

現場作業を効率化するため、現代の物流施設の多くがさまざまな機器やソフトウエアを段階的に導入している。しかし、それら各機器の大半はメーカーが同じではない。同社が開発したGWES(GROUND Warehouse Execution System)は数理最適化技術を軸に、施設内にあるマテハン機器やロボットなどのハードウエア、WMSなどのソフトウエアを連携させ、データを統合し、可視化、最適化する。倉庫内の作業や各種データ、在庫配置状況などの可視化や分析ができる。AIによる業務の自動化・リソースの最適化も実現する。

▲GROUNDの自律型協働ロボット「PEER」シリーズ

同社はロボットソリューションの提供・運用支援も担う。EC需要に対応し、物流施設を機動的に運営して作業負荷を軽減するには、ロボットの活用が鍵になる。同社はグローバルネットワークを生かし、物流施設内のさまざまな作業工程を効率化できるロボットソリューションを取りそろえている。保守・運用までをワンストップサービスで提供し、物流のDX化に関するコンサルティングにも注力する。同社の物流専門家たちが、物流企業や荷主企業が抱課題の解決支援に取り組む。

さらに、特筆すべきは同社が独自に定義する次世代型物流施設「HyperWarehouse」に関する事業だ。HyperWarehouseとは、AIやロボットの効果を最大限に発揮するオペレーティングシステムとしてGWESを物流施設の基盤として実装し、技術の進化に伴い成長できる次世代型物流施設のこと。このような次世代型物流施設の企画から構築支援を手掛けることで、AIが高度で複雑な判断をし、ロボットが高い適応力で作業し、人がより付加価値の高い役割に注力できる物流施設の環境構築を目指している。

楽天時代の海外経験から見出した物流の可能性

楽天時代の海外経験から見出した物流の可能性

話は楽天時代に遡る。宮田氏は在職中2年間、フランスを拠点にグローバルな物流プラットフォームを構築する全体の責任者を務めた。当時、日本の物流オペレーションは世界の中で最も進んでいると自負していた。しかし、フランスに来て思いは変わった。物流に関する合理化、機械化の考え方が日本よりもはるかに進んでいることを知ることになる。

「ある3PLでは200人のワーカーが働いていた。彼ら、彼女らの大半がポーランドからの出稼ぎ移民で、フランス人と言葉を交わせない。オペレーションは言語が違う者同士が従事できるよう、どんどん扱いやすく標準化していく。そのプロセスは大いに参考になった」

また、国民性の違いも、印象に残った。宮田氏曰く、日本の物流現場は基本、性善説に立つが、フランスは完全に性悪説に則っているという。

「人は基本的に盗むし、ズルをするし、間違えるという考えが根底にある。なので、工程に携わる人に判断させない、あるいは人が関わるプロセスを極力無くすために、自動化することにコミットしていく。オペレーションの設計から合理化の考え方までまるで違っていた。我が社が合理化を進め、新技術と取り入れて、オペレーションを自動化していく。その背景にはフランスでの経験がある」

当時、アメリカの物流オペレーションの現場を目の当たりにした宮田氏はいつしか、物流ロボットを日本で展開しようと考えた。2012年にAmazonが物流ロボット会社Kiva System(後にAmazon Roboticsと名称変更)を7億7500万円で買収した。Amazonがこれだけの巨費を投じて物流ロボットを採用したことについて、宮田氏はこれからは物流ロボットの時代になると感じていたという。

そんな負け戦はやめろーー日本の物流の閉鎖性を痛感

そんな負け戦はやめろーー日本の物流の閉鎖性を痛感

「創業当時の2015年、私達はインドのベンチャー企業が開発した物流ロボットを日本に持ち込み、それを物流分野で普及させようとしていた。しかし、この試みに対し、周囲は『日本にはロボット開発に強い老舗企業がある。日本の物流現場がインド製のロボットを採用するはずがない。そんな負け戦はやめた方がいい』とまで言われた。物流ロボットの導入や欧米製以外のロボットを普及させるという私達の理解が、日本の物流界で全く通用しなかったことが最初の苦労だった」

紆余曲折を経て、GROUNDは主力商品となるGWESを物流施設全体を制御するOSとして開発した。個別の工程を最適化する従来の仕組みから一歩進み、今では施設全体の効率を高める統合プラットフォームへと進化している。

(イメージ)

GWESの開発には、数理最適化、時系列予測、自己系列分析といった高度な技術が不可欠だった。これらの専門性に対応するため、データサイエンティストを核として、多国籍のエンジニアチームが開発を担っている。

「我々がこだわるのは、ダイバーシティな環境だ。我々はグローバルスタンダードのなかで、その標準化されたオペレーションを支えるためのOSを開発している。これが全員日本人で閉ざれた環境であったら、全く実態が伴っていなかったはず。ダイバーシティな環境の中で多様性を尊重するということに重きを置いている」

GROUNDは今も成長を続け、さらなる飛躍を目指している。「良いものを世の中に出す」という理念を第一に掲げ、事業の成長はその自然な結果として位置付けている。

「創業した頃、我が社のソリューションを採用した企業にはこの物流業界は従来のままでは通らないという危機感を抱えていた。リスクがあっても新しいものにチャレンジするために投資しようという思いがあった。課題や問題をお互いに共同解決しながら、新たな分野やプロダクトを積極的に採用する企業と組んで、このマーケットを開拓してきた。今後も歩みを止めることはないだろう」