▲mirai計画の柳川佑平社長

ロジスティクス愛知県みよし市の運送会社「mirai計画」は、全社的な改革を進めることで、経営、労務、採用など多数の課題を解決している。同社の柳川佑平社長(30)は、ブランディング戦略、革新的な配車システム、そして独自の労務管理制度を組み合わせることで、人手不足と長時間労働という業界の課題に立ち向かっている。

若手を惹きつけるブランディング戦略

若手を惹きつけるブランディング戦略

同社は2018年の創業当初、一般的な運送会社と同様の長時間労働を主体とする体制だった。しかし24年問題(トラックドライバーの時間外労働の上限規制)を見据え、2年前から改革に着手。「社名、トラックのデザイン、制服、ホームページなど、ビジュアル面に注力した」と柳川氏は語る。

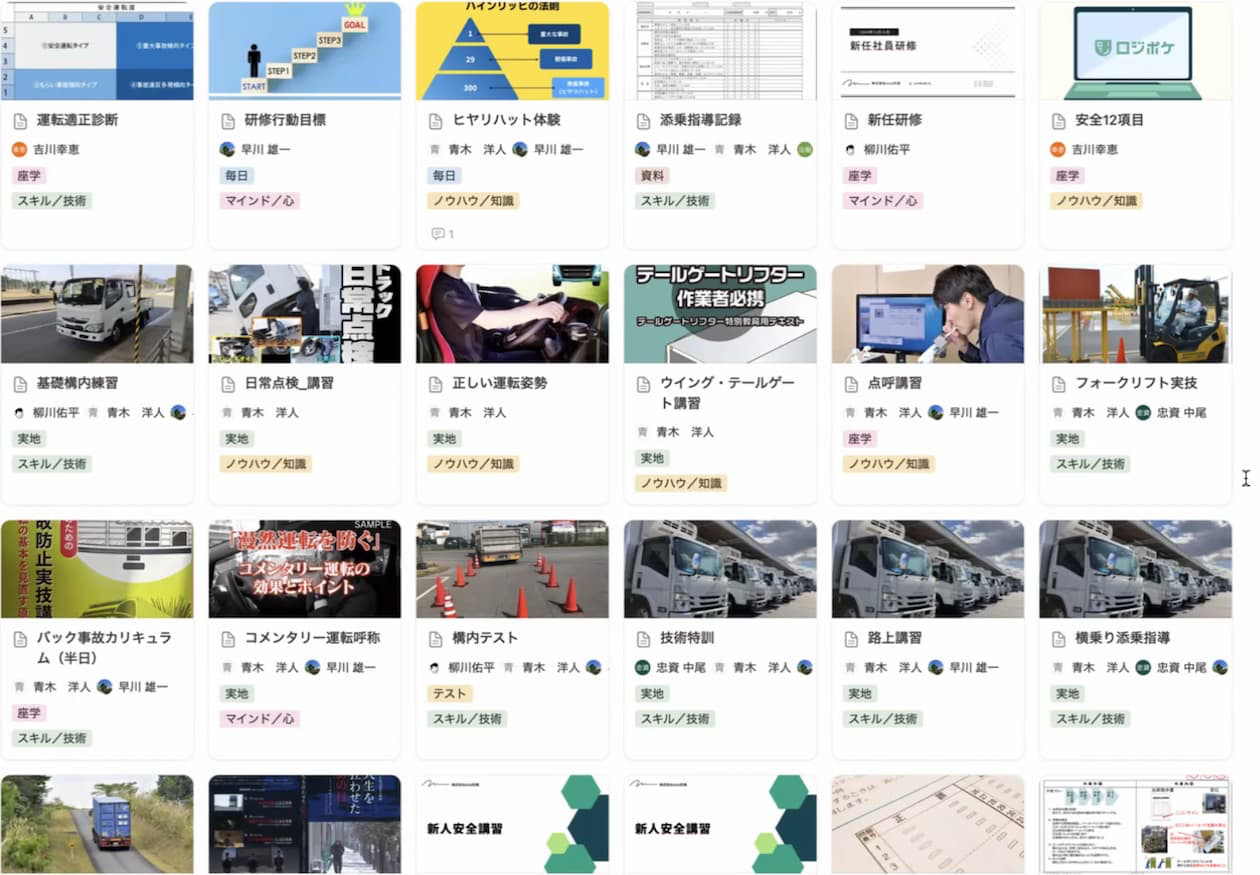

同時にSNSでの発信も強化。特にTikTok(ティックトック)では平均2万回再生を記録し、「TikTok経由での採用も2人いる」と運用の成果も出ている。若い層をターゲットにしたビジュアル戦略は奏功し、ドライバーの平均年齢は35歳。業界全体が高齢化に悩むなか、若手の採用に成功しているのだ。採用ドライバーの多くは未経験者。そのため、トラック協会などが公開する教材などを元に「自社オリジナルの教材などを用意し、業務、法規などの教育を行っている」という。

若者の採用が順調な一方、「中高年の募集者の中には、若い世代ばかりの中に入っていったら場違いではないのか、と感じている人もいるようなので、中高年に併せた採用ページを用意する必要があるのではないか」と感じている。

「ブルーカラーの仕事でもブランディングの差別化は大きなチャンス。創業したてでトラック台数が少ないうちでも始めるべき」と柳川氏は強調する。実際同社も、売り上げ2億円程度の規模の時に、こうしたブランディングに舵を切ったという。面接に来た応募者には必ずどこが気に入ったかを聞いているが、「社名」「トラックのデザイン」「働き方が選べる点」が応募の決め手として挙げられるという。

ドライバーが1日にいくつもの運行を担当する「スキマ便」

ドライバーが1日にいくつもの運行を担当する「スキマ便」

同社の運行形態の特徴は、独自の配車・運行計画手法にある。従来の「一社一便」というやり方を見直し、複数の荷物を組み合わせる「スキマ便」というサービスを行い、柔軟な配車を実現。配車管理システム「ロジックス」を活用し、一人のドライバーに複数の運行を担当させるという運用を行っている。

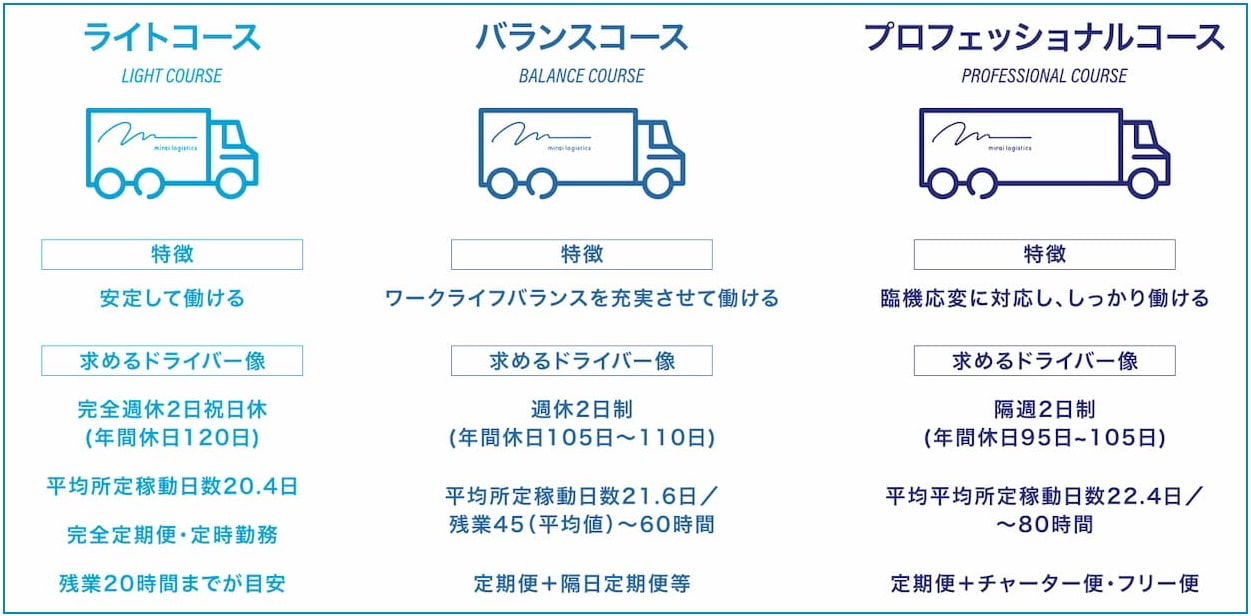

「2分割、3分割の仕事が多い」と柳川氏。この方式により、ドライバーの労働時間を調整しながらも車両の稼働率を維持する仕組みを構築した。さらに「プロフェッショナル」「バランス」「ライト」の3つの働き方コースに合わせた運行計画を組む点も特徴的だ。

同社のシステムは、配車計画から請求書発行までをカバー。データ分析機能も充実しており、一台あたりの原価計算や一人当たりの売上高と粗利の計算も可能だ。デジタコと勤怠管理アプリを連携させ、運転時間の正確な把握と適正な残業管理も実現している。

35台のトラックを33人のドライバーで運用する。同社では、内勤スタッフはわずか3人。「限られた人数で限られた時間の中で管理をする」ため、徹底したデジタル化を推進している。上記のロジックスのような物流・運送に直結するソリューションを導入するだけでなく、電話自動応答システムのような、バックオフィスの日常的な業務もデジタル化。営業電話への対応を行わない運用にすることで、通話時間は低減。柳川氏は「バックオフィスのマンパワーも有限。あらゆる面で効率化を進めていきたい」と語った。

長時間労働の制度設計で長時間労働を抑制

長時間労働の制度設計で長時間労働を抑制

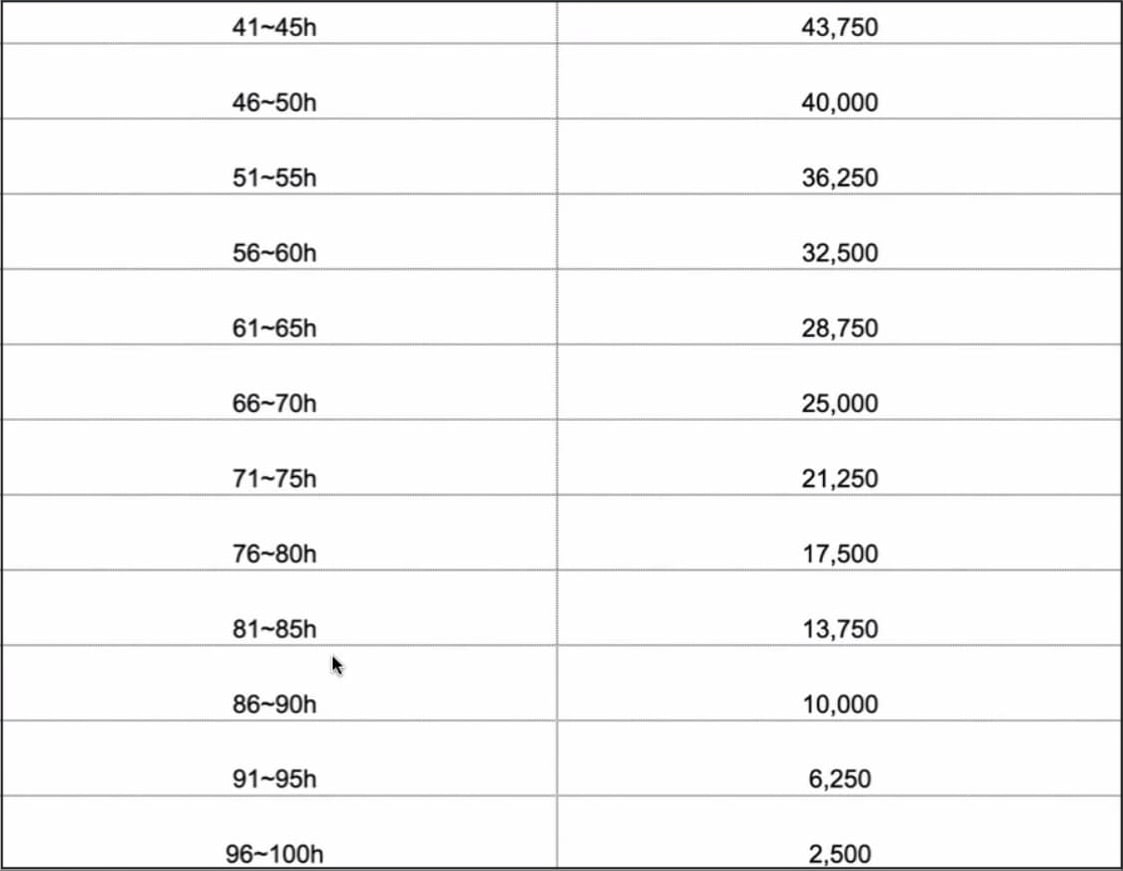

同社の労務管理の核となるのが、残業時間に連動した手当システムだ。「運行手当」と呼ばれるこの制度では、残業が長くなるほど手当が少なくなる設計となっており、月80時間以内の残業に収めるよう促している。この取り組みの結果、現在の平均残業時間は月60時間以内に収まっている。

同社は「ライト」「バランス」「プロフェッショナル」の3コースを設定。ライトコースは残業月20時間程度で「主婦の方など短時間勤務」を想定。バランスコースは月45-60時間程度の残業。プロフェッショナルコースは月80時間を上限とする残業で設計されている。

労働時間の管理にはスマートフォンアプリを活用し、「残業計算が一分単位で全部ちゃんと見えるようになっている」と柳川氏。ドライバー自身が労働時間と収入を把握できる透明性の高い仕組みが、離職率低下につながっている。

スピード超過に対する手当も特徴的だ。「一般道60キロ、高速道90キロ」という基準を設け、デジタコで記録された速度超過回数に応じてランク付けを行い、手当に反映。ホワイトボードに各ドライバーの数値を掲示して可視化も図っている。

未経験者への教育体制も充実

未経験者への教育体制も充実

所属ドライバーの9割が未経験からのスタートという同社では、教育体制も充実。独自の安全研修プログラムを整備し、マインド・ノウハウ・スキルの3分野に分けた22項目の研修を実施している。また、中型免許の取得支援も行っている。

「お客さんがメリットを感じる部分と、社員に向けた働き方をイコールにしている」と柳川氏。顧客の定期便も分解し、ドライバーの労働時間に合わせて再構成する手法で、働きやすさと業務効率の両立を図っている。

こうした総合的なアプローチにより、同社は業界全体が抱える人手不足や高齢化の課題を克服。若い世代を惹きつけながら安定した経営を実現している。こうした取り組みは、長時間労働が当たり前とされてきた運送業界における働き方改革のモデルケースとして、注目すべきだろう。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com