ロジスティクス記事のなかから多くの読者が「もっと知りたい」とした話題を掘り下げる「インサイト」。今回は実運送体制管理簿の認知96%も提出は2割止まり(9月29日掲載)をピックアップしました。LOGISTICS TODAY編集部では今後も読者参加型の編集体制を強化・拡充してまいります。引き続き、読者の皆さまのご協力をお願いします。(編集部)

◇

2025年4月に義務化された「実運送体制管理簿」を実際に提出したことがある事業者は21%にとどまっていることが、Azoop(アズープ、東京都港区)の調査で明らかになった。制度の認知度は96%と高い水準にあるが、実際に作成・提出はされておらず、制度の実効性に課題が浮かび上がっている。前回の記事を踏まえ、より詳細なデータを紹介するとともに、調査の担当者に取材を行った。

「理解と実行の間にギャップ」

「理解と実行の間にギャップ」

「多くの運送会社は制度の趣旨を理解していますが、“何をどこまでやればいいのか”が分からないという声が非常に多い」。こう話すのは、Azoopで運送DXサービス「トラッカーズマネージャー」の開発を統括する同社プロダクト本部プロダクトグループの石橋貴弘氏だ。

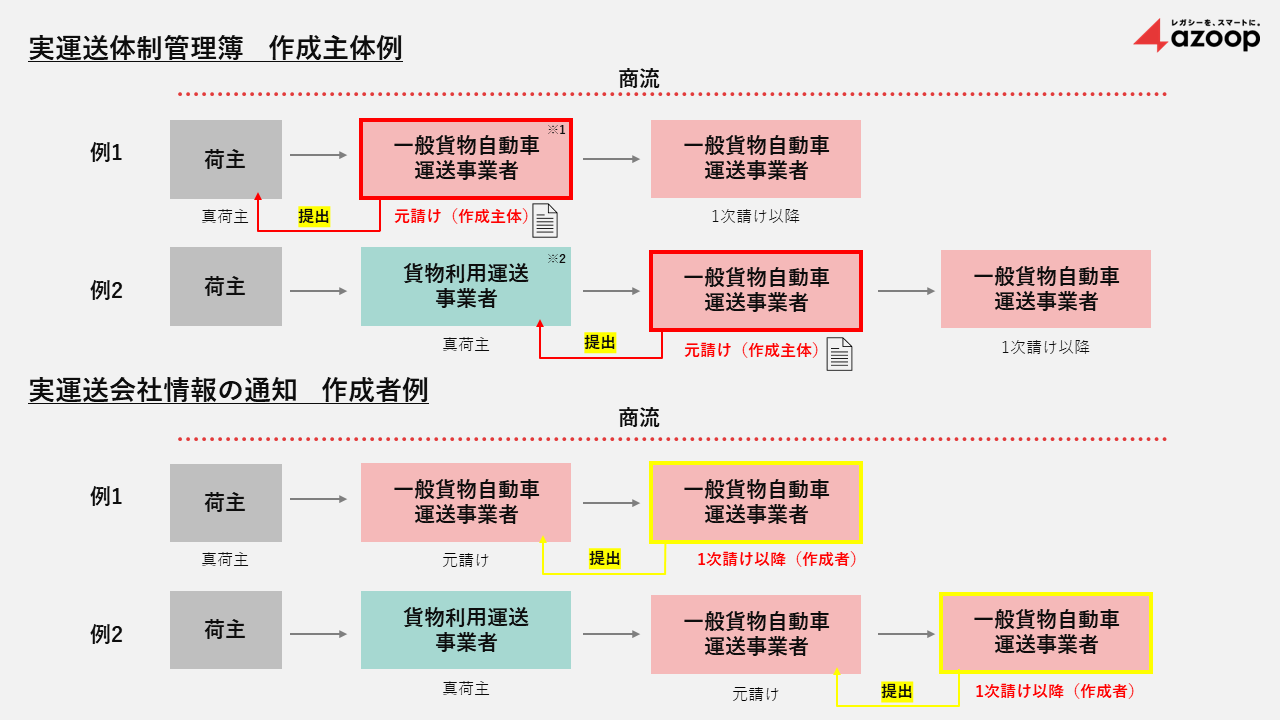

▲実運送体制管理簿の作成主体と実運送会社情報の通知の流れ

実運送体制管理簿は、元請けから1次請け、2次請けへと続く多重下請け構造を可視化し、長時間労働や低賃金、ドライバー不足といった業界の構造的課題を是正するために導入された制度。改正物流2法に基づき、25年4月から作成が義務化された。

▲Azoopプロダクト本部プロダクトグループの石橋貴弘氏

提出経験率21%、「待機姿勢」が多数

提出経験率21%、「待機姿勢」が多数

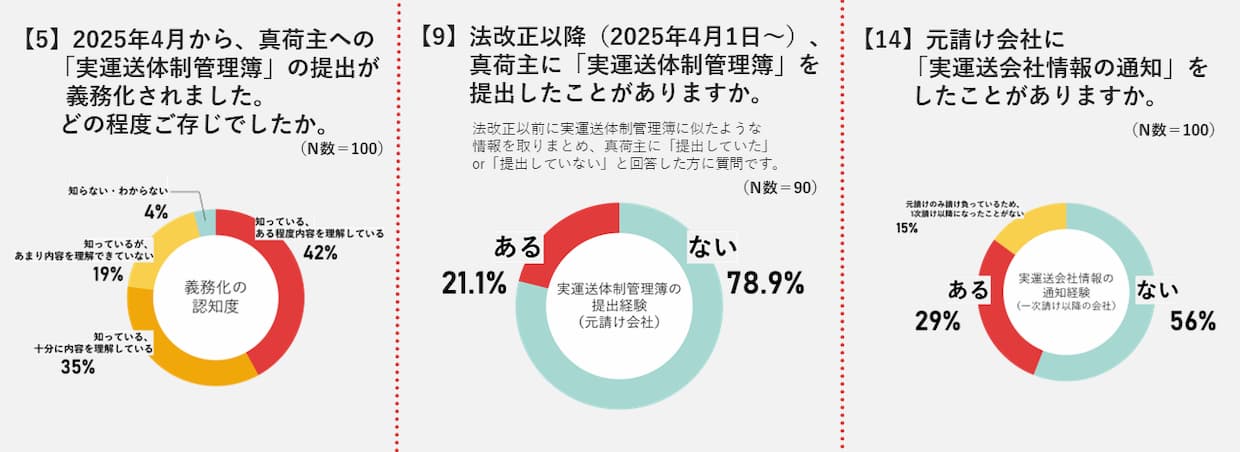

調査では、制度を「十分に理解している」と回答した事業者が35%、「ある程度理解している」が42%と、全体の96%が認知していることがわかった。しかし実際に真荷主へ提出した経験がある企業は21.1%にとどまる。

「元請けから提出を求められるケースがまだ少ない。現場では“必要になったら対応する”という待機的な姿勢が多い」と石橋氏は分析する。

▲実運送体制管理簿の認知度と提出経験

最大の課題は情報共有の不足

最大の課題は情報共有の不足

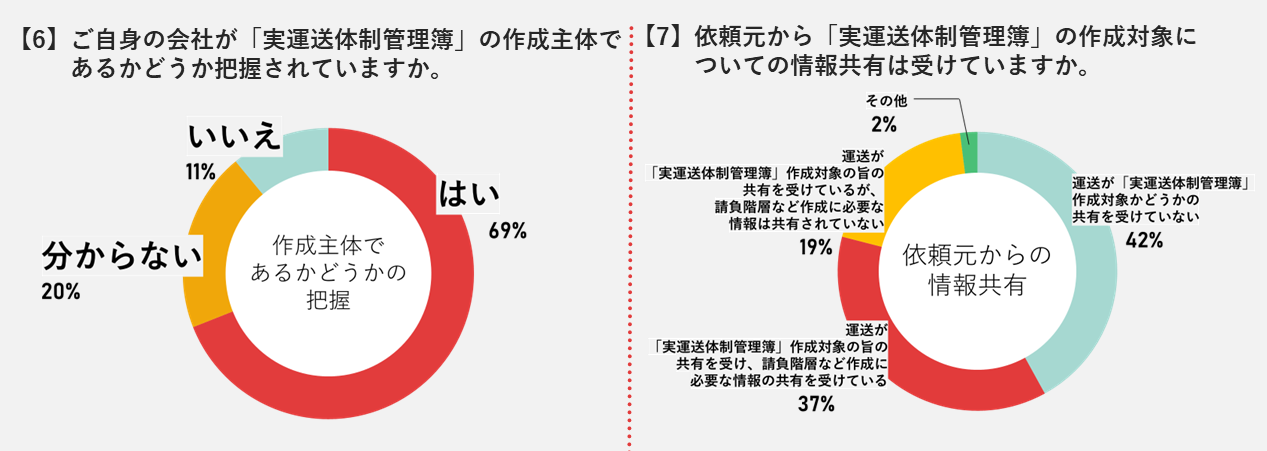

提出が進まない背景には、依頼元との情報共有の不足がある。「制度を運用するには、元請けから“どの案件が対象なのか”や“請負階層”といった情報が必要です。しかし、現場ではこうした情報が十分に下りてこない」と石橋氏。調査でも、「対象の通知を受けていない」と回答した企業が42%、「対象の共有はあるが必要情報が届かない」が19%と、6割以上が情報不足を訴えた。「制度がトップダウンで整備されても、サプライチェーン全体で共有されなければ運用は進まない。ここが最大のボトルネックだ」と語る。

▲作成主体であるかどうかの把握と情報共有

「事務作業が増えるだけ」現場の負担感

「事務作業が増えるだけ」現場の負担感

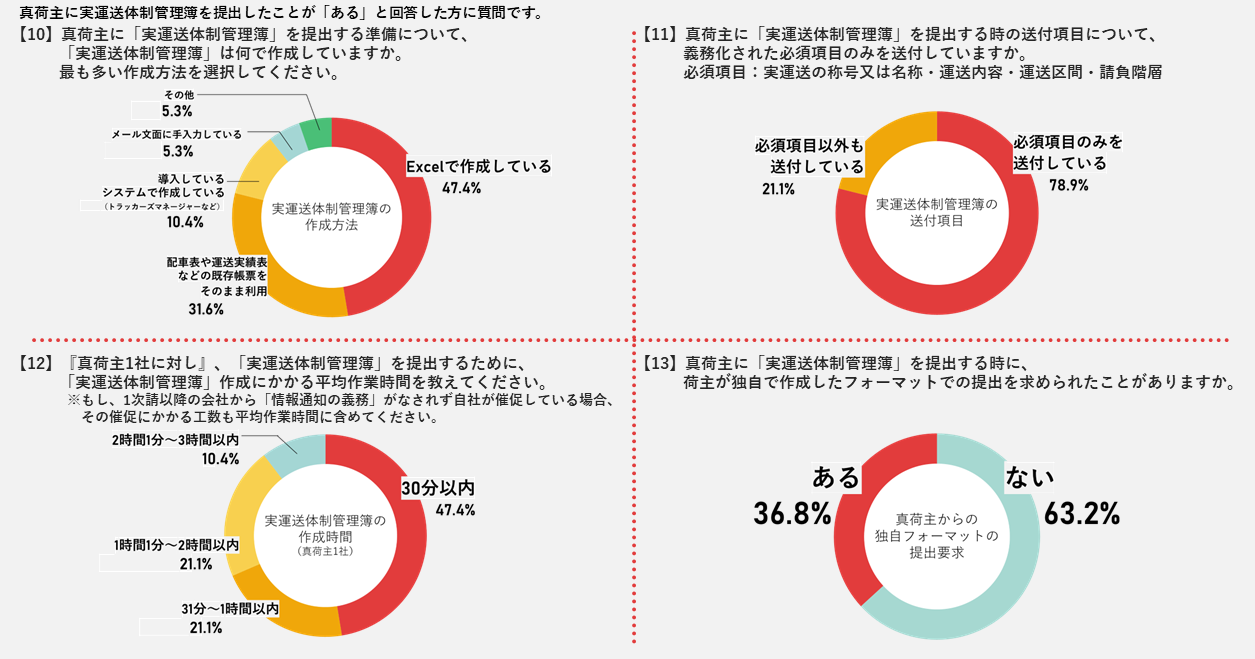

制度義務化によって、新たな事務作業が発生していることも明らかになった。「独自フォーマットで提出を求める元請けも多く、取引先が増えるほど作業が煩雑になる。現場では“事務作業が増えるだけ”という不満も出ている」そう語るのは同社プロダクト本部の永⼭誠也氏だ。同社の調査では、およそ4割の事業者が異なるフォーマットへの対応を迫られているという。「そもそも、半数以上の事業者はエクセルやメールに手入力で記入をしていることも、業務負荷を高めている」

▲Azoopプロダクト本部の永⼭誠也氏

「点呼、アルコールチェック、教育記録など、すでに膨大な帳票を手で管理している事業者も多い。ドライバーが足りないため、ドライバー経験のある事務担当者が現場に出るケースすらある。これ以上の負担増は限界に近い」と現場の実情を明かす。

▲実運送体制管理簿作成に関する作業についての回答

制度の効果は限定的、「構造は変わらず」

制度の効果は限定的、「構造は変わらず」

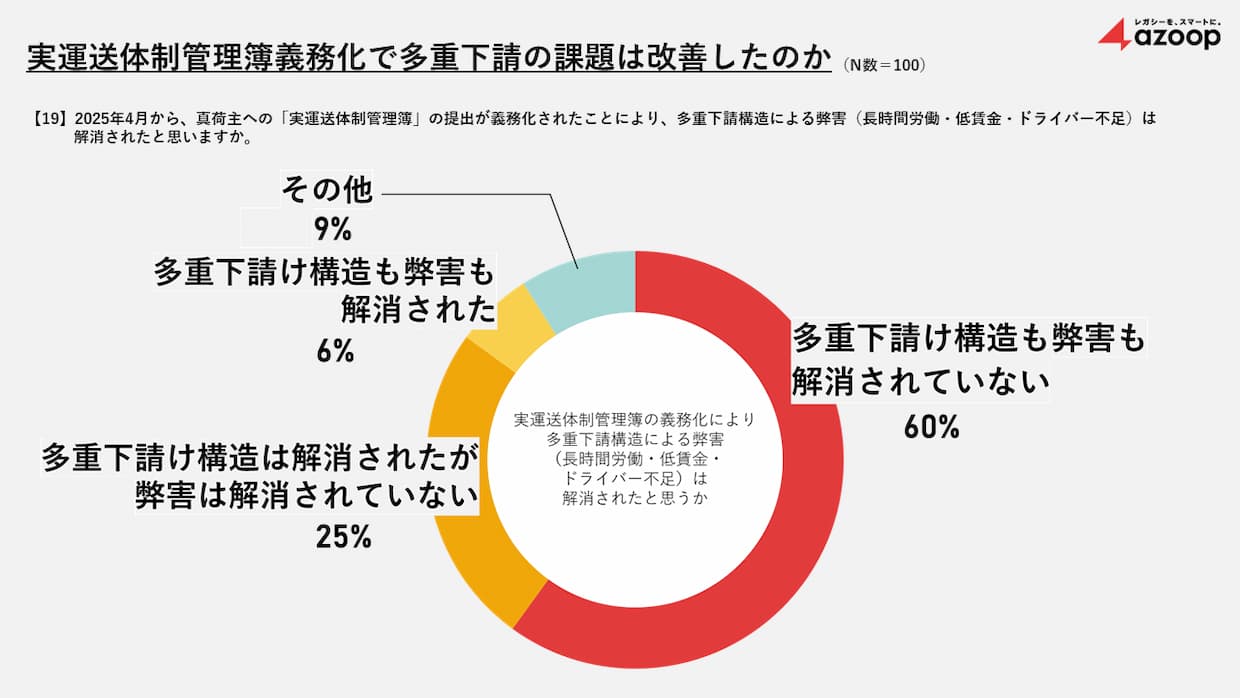

調査では、「多重下請け構造も弊害も解消されていない」と回答した企業が60%にのぼった。「構造は解消されたが弊害は残る」が25%、「構造も弊害も解消された」は6%。「制度導入で多重下請けの階層を意識する企業は増えたが、労働時間短縮や運賃転嫁といった実質的な改善にはまだ結びついていない」と石橋氏は指摘する。

▲実運送体制管理簿義務化で多重下請構造が解消されたと答えたのは6%

自由回答では、「運賃転嫁は依然厳しい」「残業は減っていない」との声も寄せられた。「制度の目的と現場の実感には、まだ大きな溝があります」と石橋氏は語る。

デジタル化が“制度を生かす”鍵

デジタル化が“制度を生かす”鍵

石橋氏は「実運送体制管理簿の作成のためだけにデジタルツールを導入する事業者はいない」と指摘。「制度を“守るための作業”にしないことが重要。運行管理や受発注、請求業務などのデジタル化による現場の効率化と結びつけて制度を運用することが重要だ」と強調する。

「淘汰と支援」業界構造の分岐点に

「淘汰と支援」業界構造の分岐点に

石橋氏は最後に、「コンプライアンスを軽視し、不当な運賃で受注する事業者は淘汰されていくだろう。一方で、制度に向き合い変化に取り組む事業者は支えるべき存在。私たちはそうした事業者を支えていかなければならない」と語った。

実運送体制管理簿は、制度の運用次第での煩雑な“書類作業”にも“改革の礎”にもなり得る。制度を生かすも殺すも、現場での運用にかかっている。(土屋悟)

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。