ロジスティクス運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)は11日、「TDBC Forum 2025」を開催し、イーサポートリンク会長兼CEO(最高経営責任者)の堀内信介氏とTDBC代表理事の小島薫氏を迎え、「青果物が食べられなくなる日〜作れない、運べない〜」と題したパネルディスカッションを公開した。2024年問題による物流への深刻な影響を議論した。

農産・水産品では32.5%の輸送能力不足がすでに現実化し、農家から消費地までの安定した輸送網確保が困難になっている。物流業界ではドライバー不足が深刻化し、特に農産物の手作業による積み下ろしが敬遠され、物流全体の制約が強まっている。2次物流の増加により、農産物の収穫から販売までの期間が長期化している。

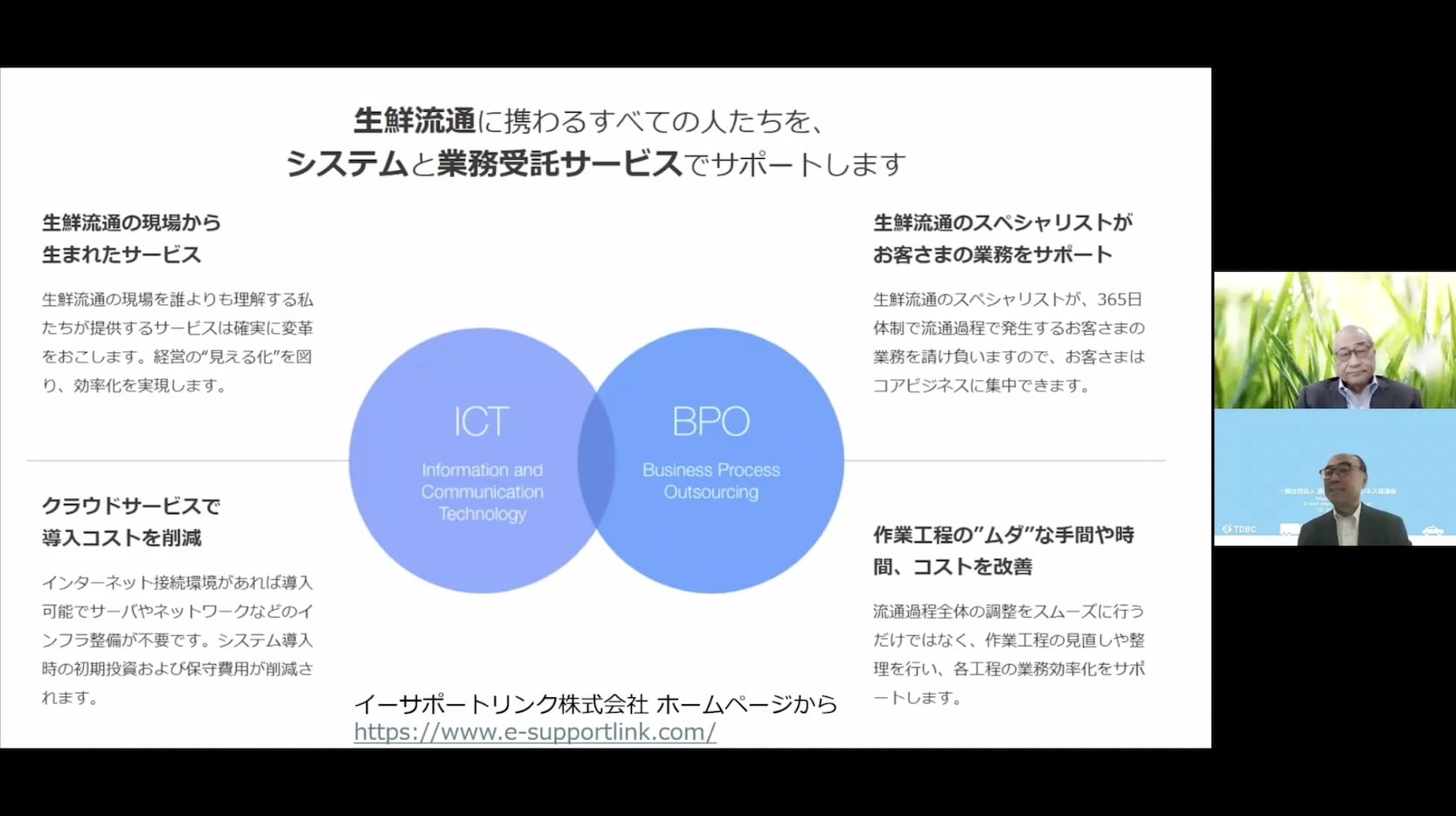

▲パネルディスカッションの様子(出所:TDBC)

生産現場についても言及した。堀内氏は2000年から24年までの24年間で農業従事者数は半減し、平均年齢は上昇の一途をたどっている点を指摘。特に果樹は生産量の著しい減少が続いている。生産者の高齢化と後継者不足により、農産品の安定供給が危機に瀕していると危機感を表した。さらに、気候変動による高温や異常気象の頻発で、キャベツなどの主要野菜の生産も不安定になっている。今後も天候リスクの増大が予想され、生産と物流の両面で不確実性が高まっているとした。

堀内氏は日本の購買力の低下傾向も不安視した。国内での生産量維持の重要性を強調し、購買力が低下すれば、海外からの農産品輸入も十分に見込めなくなる。日本国内の生産維持と輸送力の確保が、将来的な食の安定には不可欠としながら、物流面では収穫地と消費地の間の中継地点が増加し、農産品の鮮度や品質管理がより困難になっている問題を指摘した。

さらに、課題解決の鍵として標準化と可視化の必要性を強調した。農産品の特性や品質の個体差をリアルタイムで追跡するシステムなどの導入がサプライチェーン全体の効率化と可視化に必須だと指摘した。生産から販売までのサプライチェーン全体を可視化し、現場の課題を一つずつ解決していく必要があると結んだ。

TDBCは物流業界、農業関係者、システム開発者など幅広い関係者に参画を呼びかけ、持続可能な農産物流通の未来構築に向けた議論と実践を推進していく方針を明確にした。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部

メール:support@logi-today.com

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。