話題7月22日、土壇場で合意に漕ぎつけた日米相互関税、通称「トランプ関税」。税率は当初懸念された25%から15%へと引き下げられ、最悪の事態は回避されたかに見える。しかし、2.5%から15%へという関税率の引き上げが、日本企業のグローバルサプライチェーンと国内物流に与えるインパクトは決して小さくない。

この歴史的な転換点を、我々はどう捉え、いかなる戦略を立てるべきなのか。本特集の目玉として、東京海上スマートモビリティで取締役を務め、サプライチェーンリスク分析の有識者でもある大野有生氏に緊急寄稿を依頼。関税問題と、国内で深刻化する「物流2024年問題」という2つの大波を乗り越えるための視座を提示してもらった。

“トランプ関税時代”を勝ち抜くSCMの判断軸

寄稿:大野 有生(東京海上スマートモビリティ取締役)

「今日真実だったことが明日には通用しない」

“What is true today may not be true tomorrow in this rapidly changing landscape”

これは、サプライチェーンマネジメント(SCM)の世界的専門資格認定機関である米国サプライチェーンプロフェッショナル認定協会(CSCMP)が2025年6月に公表した第36回年次報告書で強調した言葉だ。この主張を体現する2つの大波が、今まさに押し寄せている。一つはトランプ関税によるグローバルサプライチェーンを揺るがす混乱、もう一つはトラックドライバー不足による日本国内物流キャパシティのひっ迫(いわゆる物流2024年問題)だ。

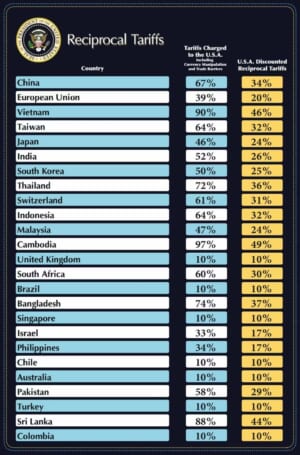

▲4月に発表された「トランプ関税」の国別関税表(クリックで拡大)

まず、トランプ関税をめぐっては、追加関税の発動期限が7月から8月へ再延期され、税率も25%引き上げられる方針だった。しかし7月22日、土壇場で日米両国は合意に漕ぎつけ、相互関税は25%から15%へと引き下げられることになった。これにより最悪の事態は回避された。とはいえ、2.5%の関税が15%に跳ね上がったことで、販売価格への転嫁や調達戦略の見直しは避けられない。

一方、日本では24年4月からトラックドライバーの年間残業時間が960時間に制限され、慢性的なドライバー不足が深刻化している。政府は25年5月に「トラック新法」を成立させ、物流危機への対応に乗り出した。こうした逼迫する物流キャパシティに、高関税による貿易実務の負荷まで重なれば、物流網の破綻リスクが一気に高まる。まさに「外からの強風(高関税)」と「内なる逆風(ドライバー不足)」が同時に吹き付ける状況で、物流業界にとってレジリエンス(復元力)強化は待ったなしの課題だ。事実、我が国の次期物流施策大綱(2026-2030年度)でも「強くてしなやかな物流の実現」が柱の一つに据えられる見通しである。

本稿ではまず、追加関税15%をめぐる物流現場への具体的なインパクトをシナリオとして描く。その上で、この激動期に企業が取るべきサプライチェーン戦略の再構築について議論し、それを実践する先進企業を紹介する。最後に、今後の展望と提言を述べる。本稿が持続可能な物流網構築の戦略立案の一助となれば幸いだ。

追加関税15%発動時の物流インパクト

追加関税15%発動時の物流インパクト

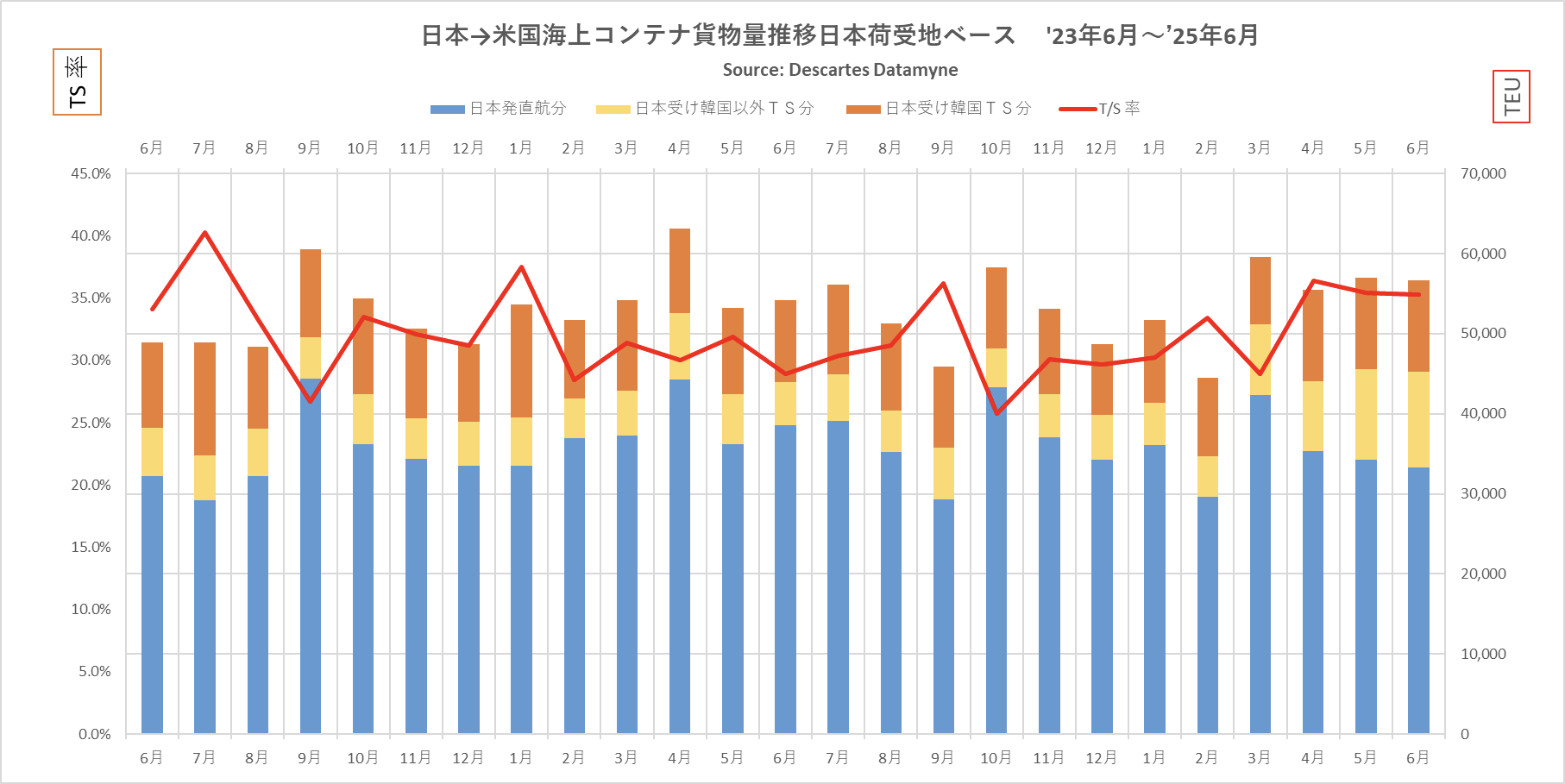

4-6月の間に適用された10%関税に対し、企業は価格調整や米国内在庫を利用することで対応していた。米調査会社デカルト・データマインがまとめた6月の日本発米国向け月間コンテナ輸出量は、前年より5%減少であり、トランプ関税の発表から3か月連続の輸出減となった。品目別にみても、自動車関連が最大の19.2%減となった。この期間、企業は慎重な姿勢を取り、設備投資や生産計画の見直しを行っていたことが数字に表れた結果だ。物流企業も配送ルートや在庫管理を細かく調整し、リスクの軽減を図っていたことがうかがえる。

▲日本発米国向けコンテナ貨物量の推移(出所:デカルト・データマイン)

今回の関税妥結で市場はひとまず安堵し、物流業界は致命傷を免れた。ただ、混乱の余波が収束するまでには数か月かかるだろう。7月末の発動前に駆け込み出荷が集中することで、港にはコンテナが溢れ、ドライバー不足の日本ではヤード滞留とゲート渋滞が顕在化する。拘束時間超過による法令違反リスクも高まる。船便の遅れを嫌い、米国工場が原材料を航空便へ切り替える動きも想定される。特に重要部品は「高コストでも即納」を優先するため、一時的に航空貨物需要が跳ね上がり、サプライチェーン全体はコスト増と遅延に晒される。

秋以降は対米輸出が落ち込み、物流需要も縮小。自動車・電子機器では荷動きが激減し、RORO船積載率も低下する。結果、米国向け路線を主力とする運送会社の売上は前年割れとなり、空車待機も増加。皮肉にも「2024年問題」で懸念された配送キャパ不足は一時的に解消される可能性がある。国内では企業収益が悪化し、景気も減速。NRI未来創発ラボは、10%関税でGDPを0.2%押し下げると試算していたが、15%では0.3-0.5%(最大約3兆円)の下振れになると考えられる。特に中小運送会社は資金繰りが厳しく、淘汰圧力が強まるだろう。

政治・社会・環境リスクの顕在化、迫られるサプライチェーン変革

政治・社会・環境リスクの顕在化、迫られるサプライチェーン変革

今回の関税問題がひとまず決着したとはいえ、この合意は一時的な「休戦」に過ぎない。ベッセント米財務長官は23日、四半期ごとに精査し、日本が米国との貿易合意を順守しない場合、関税率は25%に戻ると述べている。

加えて、サプライチェーンを取り巻くリスクは関税以外にも多く存在する。例えば、昨年末47年ぶりに起こった米国東海岸、メキシコ湾岸でのストライキは物流を滞らせた。また、環境面では、カリフォルニアの山火事をはじめ、100年に1度起こる大災害が毎年起こる事態になっているとアメリカ海洋大気庁は指摘している。このような世界情勢の不透明さと、国内の物流2024年問題から、今、サプライチェーンは大変革をしなくてはならないのだ。

サプライチェーン戦略の再構築、不確実性に備える3つのアプローチ

サプライチェーン戦略の再構築、不確実性に備える3つのアプローチ

グローバル情勢の激変と国内物流の制約に直面する中で、企業が取るべきサプライチェーン再構築の方向性は、「生産」「調達」「在庫」の3つのアプローチに大別できる。

生産

リショアリング(国内回帰)とフレンドショアリング(友好国へ生産移転)

地政学リスクや関税リスクの高い地域から生産拠点を移転する戦略だ。例えば米国市場向けの商品を中国で生産している場合、米中対立が続く限り関税リスクが常につきまとう。そこで、中国への過度な依存を減らし、代わりに自国や同盟国・友好国へ工場やサプライヤーをシフトすれば、関税コストや将来の輸出規制リスクを低減できる。政府も重要物資の国内生産や調達多元化を補助金で後押ししている。日本企業もこれを好機と捉え、自国生産の回帰やパートナー国での生産強化を検討すべきだろう。

調達

デュアルソーシング(二重調達)の推進

経済の不確実性下では、単一の国や特定のサプライヤーに依存せず、複数の調達ルートを持つことが重要だ。このデュアルソーシング戦略は、予期せぬ関税発動や供給断絶が起きても代替ルートで事業を継続できる“保険”となり得る。実際、世界経済フォーラム(WEF)の調査によれば、企業の75%がサプライヤー数を減らすのではなく増やす方向で戦略を見直し、4割のサプライチェーン責任者が米国内調達比率を高める計画だと報告されている。日本の製造業も主要部品について、国内外に第二・第三の調達先を確保し、平時から適切に維持しておくことが求められる。

在庫

リアルタイム可視化技術によるグローバル輸送中在庫把握

従来、輸送途中(積送中)の在庫をリアルタイムで把握するのは、サプライヤー・フォワーダー・船会社・メーカーなど情報源が分散しており、統合が難しく、極めて困難だった。実際、この可視化の欠如がサプライチェーン強靱化を阻む要因の一つと指摘されている。

しかし近年、デジタル技術の台頭によってこうした制約は解消されつつある。センサー技術、ハイパースケーラーのクラウドプラットフォーム、そしてAI解析の進化により、サプライチェーン全体の情報をリアルタイムで集約・可視化することが可能になってきた。世界経済フォーラム(WEF)と米エバーストリーム・アナリティクス社が主導する官民連携プロジェクト「Global Supply Resilience Initiative」(GSRI)でも、オープンなデータ共有基盤の構築を通じてサプライチェーンの可視性向上に取り組んでいる。

このように、グローバル在庫のリアルタイム可視化によって、いざインシデントが発生した際に「どこに何がどれだけあるか」を正確に把握できるようになる。それにより、平時に備えておいたリショアリング先・フレンドショア先での緊急生産や、デュアルソーシング先からの迅速な代替調達を即座に実行し、被害を最小限に抑えることが可能だ。

例えば、米タイム誌が選ぶ「世界で最も持続可能な企業」に24年・25年と2年連続で選出されたシュナイダーエレクトリック社は、サプライチェーン戦略の大胆な転換によってレジリエンス強化に取り組んでいる。同社は調達面で、これまでのコスト最優先モデルから、サプライヤーの冗長性や機動性を重視する方針へと転換した。また在庫戦略も、従来の必要最小限の在庫管理から万一に備えて予備在庫を持つ「ジャストインケース」型へとシフトした。さらに生産現場では工場の生産ラインにエッジAIを導入し、わずかな異常も即座に検知して生産計画を柔軟に調整できる仕組みを整えた。

この分散型AIは同社のグローバルな製造拠点全体に展開されており、各拠点が工場停止や部品遅延など局所的な混乱に対して、それぞれリアルタイムに自律対応することで、中央からの指示を待たずに生産優先度を変更し、生産の遅れを最小限に抑えている。こうした「最安よりも俊敏さと強靱さを重視する」供給網へ移行することで、同社はあらゆる混乱に即応できるしなやかなオペレーションを追求しているのだ。

危機をバネに「強くしなやかな物流」へ

危機をバネに「強くしなやかな物流」へ

トランプ関税は、図らずも日本のサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにした。しかし逆に言えば、これは変革の好機でもある。当たり前だった「遠距離をジャストインタイムで運ぶ」というモデルを見直し、より強靱で持続可能な供給網へ作り替えるチャンスと言えるだろう。

政府が掲げる「強くてしなやかな物流」はまさに目指すべき姿だ。それは単にコスト競争力に優れるだけでなく、ショックに耐え、環境変化に俊敏に適応できる物流網を意味しており、その実現には政策支援と企業努力という両輪が欠かせない。次期物流施策大綱には本稿で述べたような強化策を盛り込み、インフラ整備や税制優遇による後押しを期待したい。併せて、物流DX人材の育成支援や中小企業への技術普及策もますます重要だ。

一方で、企業経営者には、危機を他人事と捉えず自社の問題として主体的に取り組む姿勢が求められる。サプライチェーン改革は一朝一夕に実現できるものではなく、平時からの備えと投資がものを言う。今回の関税交渉劇や物流2024年問題への対応経験を教訓に、ぜひ自社の供給網を総点検し、弱い部分があれば今こそ補強すべきだ。

最後に、明るい展望にも触れておきたい。日本の物流業界はこれまでも規制緩和やEC(電子商取引)の隆盛など、数々の変化を乗り越えてきた。例えば荷主と物流事業者の協働、異業種連携による共同配送、フィジカルインターネットの推進など、既に各所で前向きな動きが始まっている。トラックドライバーの待遇改善も、新法の施行と現場の意識改革次第で好転するだろう。待遇が向上し、若い人材が業界に戻れば、好循環が生まれるはずだ。

「今日の正解」にすがることなく「明日の現実」に構える

「今日の正解」にすがることなく「明日の現実」に構える

冒頭紹介した言葉通り、今日我々は大きなパラダイムシフトの渦中にある。トランプ関税も物流2024年問題もいずれ収束するが、次の波もすぐにやってくる。我々は今回得た教訓を糧に、将来どんな荒波にも耐えうる強くしなやかな物流網を築いていかねばならない。それが日本の製造業・流通業の将来の競争力を支え、ひいては経済全体の安定にもつながるだろう。

「今日真実だったことが明日には通用しない」

“What is true today may not be true tomorrow in this rapidly changing landscape”

この一文を、筆者は冒頭で紹介した。いまや、サプライチェーンの世界においてこれは決して比喩ではない。トランプ関税、物流2024年問題、地政学的分断、気候災害、テクノロジーの進化──それぞれが、昨日までの“正解”を更新し続けている。本稿で描いてきたのは、激変する環境に対して受け身になるのではなく、「変化を前提に設計し直す」視点だ。レジリエンスとは、揺るがないことではなく、揺れても戻れる構造のこと。強く、しなやかに、そして前に進む力だ。

「今日の正解」にすがるのではなく、「明日の現実」に構えていたい。その起点となる実践知として、本稿が一助となれば幸いだ。