ロジスティクス東京都大田区に位置する日本最大級の青果市場・大田市場。その至近に拠点を構える芳誠流通(東京都大田区)は、青果物流に特化した運送会社である。生鮮品特有の「時間」「量」「品質」の不確実性と日々向き合いながら、都内のスーパーマーケットや物流センターへ野菜や果物を届け続けている。同社では、属人化しやすい業務の標準化や業界全体の効率化にも積極的に取り組み、配車管理のデジタル化やシステムの刷新を進めてきた。青果物流の現場ならではの課題に立ち向かいながら、現代的な運送業への転換を図る同社の実態に迫る。

市場発の個店配送に特化――都心を支える青果物流

市場発の個店配送に特化――都心を支える青果物流

芳誠流通の業務は、生産地からの直接集荷ではなく、大田市場を起点とする「市場発」の配送が主軸である。取り扱うのは主に野菜や果物といった青果物。生産地で収穫され、夜間に大田市場へ集まった商品を早朝のうちに集荷し、都内各地のスーパーへ届ける。業務の中心は、スーパー各店への「個店配送」や、スーパーの各物流センターへの「横持ち輸送」だ。

「当社では青果物流のうち、市場に集約された荷物を、スーパー各社の店舗やセンターに届ける部分を受け持っている。首都圏の大手スーパーマーケットチェーンなど、複数の大手量販店と日常的に物流業務を連携しており、センター納品から店舗直送まで、首都圏の流通網の一端を担っている」と語るのは同社常務取締役で管理部部長の冨田剛氏だ。

▲(左から)芳誠流通常務取締役で管理部部長の冨田剛氏、管理部情報システム化DX戦略推進担当の柴田幸太郎氏

配送のタイミングは、夜勤と日勤で分かれており、夜勤帯では市場への搬入後すぐに店舗やセンターへ出荷。日勤帯では開店前の店舗への配送や昼便の対応が行われる。市場の稼働が夜間中心となるため、同社のドライバーも深夜や早朝勤務が基本となる。

定時も数量も“未定”が当たり前──青果ならではの不確実性

定時も数量も“未定”が当たり前──青果ならではの不確実性

芳誠流通の業務の最大の特徴は、「決まっていないものを、決まったように運ばなければならない」という矛盾に満ちている点にある。

「工業製品のように、発注通りの数がそろって納品される、という世界ではありません。たとえば100ケース注文が入っていても、当日になってみたら50ケースしか手に入らないことは珍しくない。しかも締め切り時間は動かせない。だから今ある分だけでも先に運び、残りは後便で対応する。そういった対応を毎日のように行っています」と冨田氏は語る。

背景には、青果物流特有の供給体制がある。各産地から届いた商品は卸売業者を経由し、さらに仲卸やスーパーのバイヤーへと流れていくが、その過程で数量や入荷時刻が確定しないまま配送の準備が始まることも多い。とりわけ夏場などは東北や北海道など遠隔地からの搬入も多く、天候や道路状況により到着時間が大きく変動することもある。

「スーパーのセンターは受け入れ時間が厳格に決まっている。荷物がそろっていないまま持っていけば、現場の担当者に怒られることもありますが、それは我々の責任とは限らない。そうしたジレンマを常に抱えている」と冨田氏は現場の苦労をにじませる。

100ケースのうち50ケースが先に届き、あとから追加の50ケースが届くのであればスーパーマーケットの担当者も、店舗に順に必要量を割り振っていけばいい。しかし、結局産地から入荷がなく、最初の50ケースしか入荷しなければ、それを各店舗で分け合わなくてはならない。スーパーの担当者は運送業者に「どうなってるんだ!」と文句を言うが、運送業者やドライバーにはどうしようもできないのである。

非効率な運用のなかで光る“職人芸”

非効率な運用のなかで光る“職人芸”

青果物流では、荷物の規格のばらつきも悩みの種だ。産地によって箱のサイズや重量が異なるため、パレットへの積載効率が大きく変動する。

▲芳誠流通が運用する200台近いトラックのうち半数以上は、小回りの利く4トン以下の小・中型トラック

「例えばキャベツであれば、群馬・嬬恋産と千葉・銚子産では箱のサイズが同じだが、岩手産では箱の寸法が違う。銚子産なら50ケース載せられるパレットが、岩手産だと40ケースしか載らない。こういうことを経験で読み取って対応するのが現場力だが、これをシステム化するのは非常に難しい」と冨田氏は言う。

また、配送先となるスーパー側でも「数量がそろわない荷物」は嫌われる傾向にある。可能であれば一括納品してほしいというニーズがある一方で、それに応えきれない供給体制とのギャップが、現場に大きなプレッシャーをかける。

「現場担当者から『50箱入荷すると聞いていたのに、25箱しか来ていないじゃないか』と詰め寄られる。でも、どれだけ市場に入荷するのかは我々にも分からず、どうしようもない」と柴田氏は率直に語る。

DXは属人化からの脱却の第一歩

DXは属人化からの脱却の第一歩

こうした複雑な現場を支えてきたのは、長年の経験と現場対応力だった。しかしそれは裏を返せば「属人化」のリスクでもある。芳誠流通では早くからその限界を認識し、業務のデジタル化に取り組んできた。

かつてはホワイトボードとマグネットを使って車両の割当を管理していたが、情報の更新や修正が手作業に頼るため、車両や担当者の重複が頻発するようになった。そこから自社開発の配車システムへと移行したが、法改正や業務要件の変化に対応しきれず、使いづらさが顕在化。結果として、システムを補完する形でホワイトボードやExcel(エクセル)が再登場するようになった。

「どんなにいいシステムでも、現場で使われなければ意味がない。現場の人間が自然に使えるものでなければダメなんだと」と冨田氏は振り返る。

現在はアセンド(新宿区)の配車管理システム「ロジックス」を導入。「現在は主に配車支援機能を活用し、属人性を減らしながら業務の安定化を図っている」。そう語るのは、同社のデジタル化を主導している監理部情報システム化DX戦略推進担当の柴田幸太郎氏。アナログで不確定要素が多い青果物流だけに、できる部分だけでも効率化しなければ、持続可能な物流は実現しないだろう。

価格の見えない取引と、物流現場に押し寄せる不確実性

価格の見えない取引と、物流現場に押し寄せる不確実性

青果物流には、「相場制」によるもう一つの不確実性が存在する。青果物の価格は市場に並んでから初めて決まる「競り」が基本であり、事前に明確な価格が定まらないまま流通が進むことが珍しくない

「スーパーは、1週間前に“キャベツ98円”というチラシを打ってくる。でも、その時点で産地ではまだ価格が決まっていない。卸や仲卸は、その値段に合わせて仕入れなければならず、場合によっては赤字になる」と冨田氏は話す。

ときには天候不良で出荷量が激減し、価格が跳ね上がることもある。にもかかわらず、「チラシの価格」は変更できない。販売側の都合で価格が先に決まり、供給側がそれに合わせるという構図が、現場に無理を強いている。

効率化のために変えられないもの、変えなければならないもの

効率化のために変えられないもの、変えなければならないもの

このような不確定な物流条件の中でも、芳誠流通ではDX(デジタルトランスフォーメーション)によって現場の改善を模索し続けている。現在はロジックスを導入し、従来の手書き・ホワイトボード管理からの脱却を進めているが、それでも理想にはまだ道半ばだ。

「これまでの自社開発システムが“寝台特急”だったとすれば、ロジックスはいわば新幹線。乗り換えたことで確実に速くなった。でも、今はリニアのような次世代ツールもどんどん出てきている。新しいシステムを使い込みつつ、ほかのシステム、ツールなどを組み合わせていくことも考えながら、さらなる効率化を目指していきたい」と柴田氏は語る。

今後は、人事・給与・車両・原価管理なども統合し、経営判断につながる数値がリアルタイムで見える体制を構築することが目標だ。さらに、AI(人工知能)による予測や自動配車といった「考える物流システム」への発展も視野に入れているという。

採用難を打破するカギは「透明性」と「安定感」

採用難を打破するカギは「透明性」と「安定感」

一方で、業界全体が抱える課題として大きいのが人材不足だ。芳誠流通でも例外ではなく、特に若年層の確保に苦戦している。理由の一つには、勤務時間帯や休日の条件が、求職者の希望と乖離しているという現実がある。

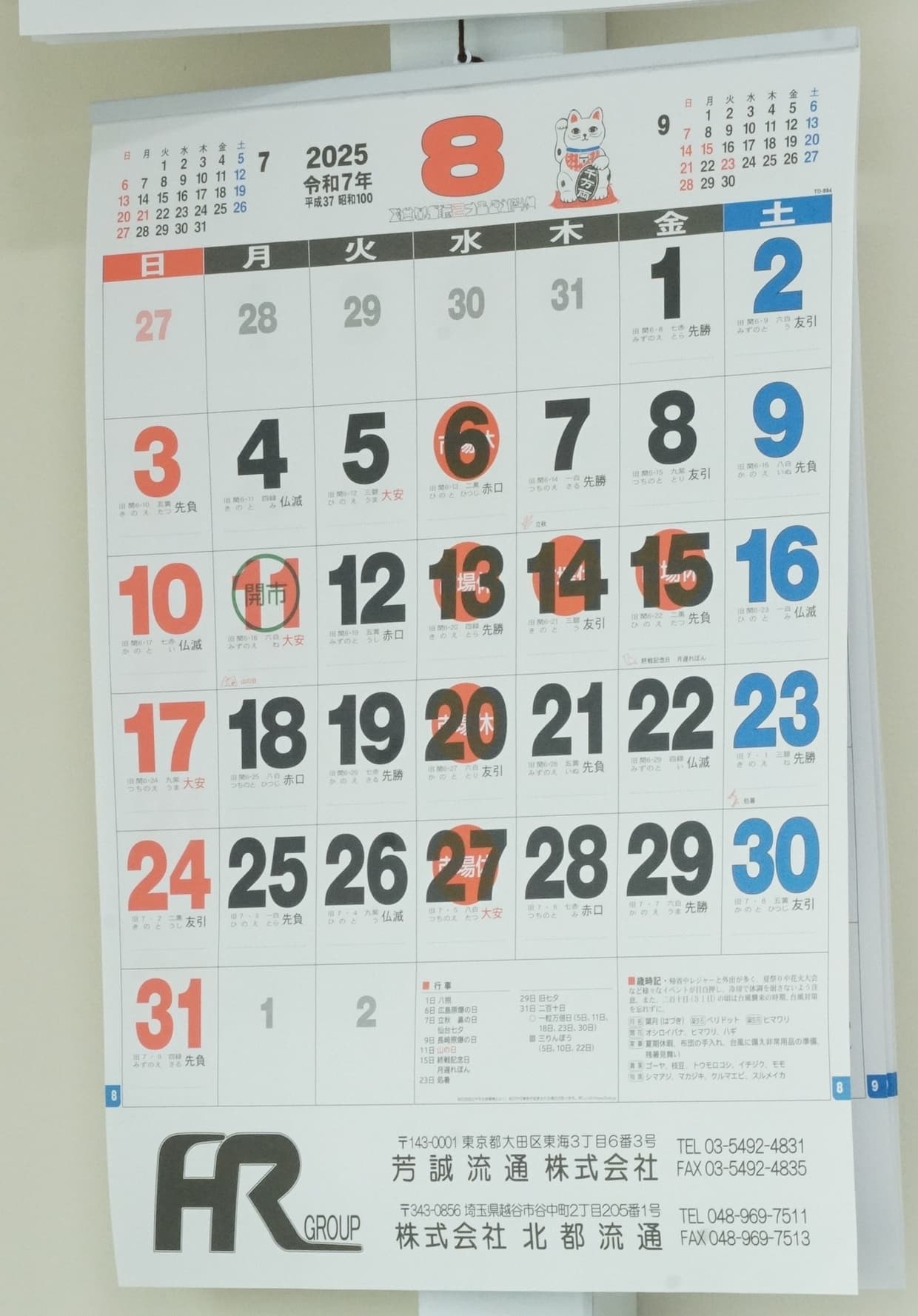

▲同社が年末、得意先に配布しているカレンダー。大田市場の休市日に印が付けられており、同社も市場に合わせて営業する

「“朝ゆっくり出勤”とか“土日休み”といった勤務条件が求職者に人気ですが、青果物流ではそれが非常に難しい。むしろ土日こそが繁忙期です」と冨田氏は語る。

そうしたなかで、同社が取り組んだのが、自社の仕事内容や雰囲気を“見える化”する情報発信である。その一環として、2025年5月に千葉テレビのドキュメンタリー番組「トラック人生1本道」に、同社所属の若手ドライバーが出演。ドライバーの一日に密着し、青果配送の実情や現場の声を紹介した。

実際、番組放映後にはわずかながら応募や問い合わせが増加し、面接時にも「動画を見てイメージが掴めた」という反応があったという。「面接前に会社の雰囲気を伝えられるのは大きい。ミスマッチによる内定辞退を減らす効果も期待できます」と冨田氏。情報発信の“質”を高めることが、採用活動の効率化や定着率の向上につながっている。

青果は「必要不可欠」だが「報われにくい」

青果は「必要不可欠」だが「報われにくい」

青果物流は、人々の生活に欠かせないインフラである。しかし、経済的には「報われにくい業態」とも言える。

「例えば、キャベツを満載してもトラック1台で400キロ程度にしかならない。価格も1箱500円前後。だから、単価の高い雑貨や精密機器に比べると、どうしても運賃が安く抑えられてしまう」と冨田氏は語る。

それでも野菜は毎日必要なものであり、需要は天候や景気にかかわらず安定している。コロナ禍では外食が減った分、スーパーの来店客が増加し、青果の需要はむしろ高まったという。

「景気に左右されにくいというのは大きな強み。でも、景気がよくなったからといって今まで1玉しか買っていなかったキャベツを2玉買うようになるわけはありませんし、好景気でも劇的に伸びることはありません。地味だけど確実に生活を支える物流です」と柴田氏は青果物流の本質を表現する。しかし、コロナ期はほかの運送業が仕事がなくて経営に苦しんでいた際にも同社は順調に業績を伸ばし、ドライバーの志望者も多かったという。

青果物は価格が低いだけに高い運賃はもらいにくく、積載率が低く分納も必要など、効率的な輸配送も行いにくい。こうした状況を受け、DX戦略を推進する柴田氏は「だからこそ、DXが重要になる」という。「どのトラックにどんな荷物をどのくらい積み、どういうルートで走るかなどのデータをしっかり取り、運行ごとの原価、利益を算出できるようになれば、運賃交渉の説得力のあるエビデンスとなり得る。今はシステムを配車にしか使えていないが、運行にまつわる多岐に渡るデータを取れる環境構築を目指したい」

未来の青果物流へ――全体最適と協調の視点

未来の青果物流へ――全体最適と協調の視点

芳誠流通では、配車管理のシステム化やデータ活用など、自社内でのDXによる業務効率化を着実に進めている。しかし、青果物流全体として見たとき、依然として多くの非効率、不確定要素が残っているのが実情だ。産地での作物は天候の影響を受けるし、産地から市場までの輸送もまたしかり。各産地で独自のブランド化を図るがゆえに、段ボール箱のサイズや形状、入り数も異なる。市場には予定する数が入るとは限らないが、小売店は必ず予定数を欲しがる。さらに、一般消費者のニーズや要求があれば、スーパーは流通に新たな要求を突きつけてくるだろう。

冨田氏も、「我々だけがいくら効率化を図っても、業界全体が変わらなければ限界がある」と表情に諦念をにじませる。一方で、労働人口の減少と24年問題で最も輸送力の不足が懸念されるのが、農産物と水産物だ。産地から市場に作物が輸送できなければ都市部の食は成り立たない。輸送することができなければ、生産を続けられない産地も出てくるだろう。生産地から食卓まで続く物流の連鎖の、どこかが切れてしまったら日本の食、農業は持続性を失ってしまう。

青果物流通の効率化のため、ステークホルダーを横断的にまとめて、山積する多くの課題に立ち向かう存在の登場が待たれる。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。