環境・CSR2025年上半期を振り返ると、物流業界の脱炭素への取り組みはモーダルシフト、EV(電気自動車)・FCV(燃料電池車)トラックの導入、輸送効率化、海運・航空の燃料転換など多層的に進展していることがうかがえる。本誌LOGISTICS TODAYの報道を通じて、それぞれの取り組みが荷主や物流事業者、メーカー、政府・自治体など多様なプレーヤーの中で進んでいる様子を伝えてきた。

(出所:環境庁)

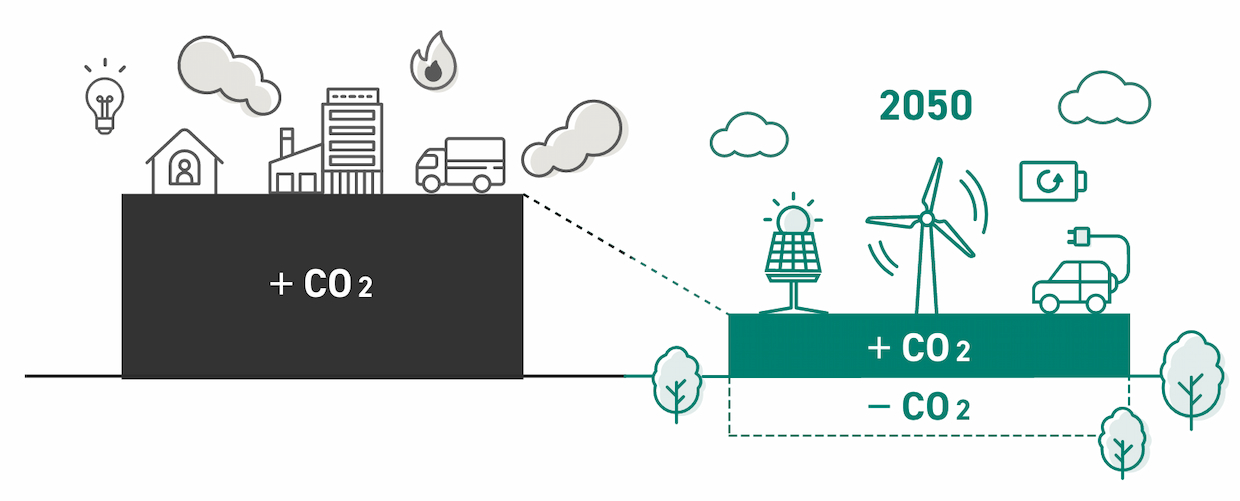

政府の2050年カーボンニュートラル(CN)目標、30年46%削減目標は、物流業界に具体的な行動を求めている。CN達成のためには、温室効果ガス(GHG)の排出量の削減とともに、吸収作用の保全と強化などの取り組みを進めることも必要だ。物流革新緊急パッケージでも、モーダルシフト促進、共同配送、デジタル化、ゼロエミッション車の普及を一体的に進める方向性が明確に打ち出された。24年問題は労働時間制限という現場課題であると同時に、輸送構造の効率化と脱炭素を同時に進める契機でもある。

ことし2月に資源エネルギー庁が公表した第7次エネルギー基本計画の策定概要では、安全性・安定供給・経済効率性・環境適合性という原則を維持しながら、再生可能エネルギーを「主力電源」と明記する転換を図っている。脱炭素化と同時に電力需要の増加も想定されることから、住宅・工場における省エネ機器の導入支援、地域の省エネ支援体制強化なども盛り込まれた。

次世代燃料推進で、世界の脱炭素市場けん引を

次世代燃料推進で、世界の脱炭素市場けん引を

国際物流分野では、次世代燃料のサプライチェーン構築が日本の競争力を左右する。環境規制に対応した輸送力を維持することは、輸出入産業全体を支える基盤であり、エネルギー安全保障の観点からも重要だ。

今後も制度設計、技術開発、現場オペレーションを統合しながら、持続可能な物流網を構築することが問われている。物流は社会の血流となるインフラである以上、その脱炭素化は業界の課題であると同時に、日本経済全体の課題である。さらには全世界を市場と捉えた脱炭素技術開発の観点でも重要性が高い。

政府は、エネルギー密度が高く、可搬性、貯蔵性に優れるCN液体燃料の普及にも取り組んでいる。自然由来のCN燃料であるバイオエタノールは、ガソリンに混合することで低炭素ガソリンとして利用することができ、30年度までに、混合の割合を高めたより効果的な低炭素ガソリンの供給に向けた検証を目指すとしている。

さらに、CO2を回収して再生可能エネルギー由来の水素と合成した液体燃料「e-fuel」も、ネットゼロのクリーンエネルギーとして期待される次世代燃料だが、製造段階に多くのエネルギーを要し、大規模な生産体制を構築することが求められるなどハードルも高い。政府が策定した合成燃料e-fuelの商用化に向けたロードマップでは、25年の製造開始、30年代前半までの商用化を目標に掲げて官民での取り組みが続く状況だ。現時点では製造コストの高さや技術に課題が残るが、今後の実用化へ向けて研究・技術開発の加速に期待が寄せられる。

まずは省エネから、それぞれにできる環境貢献

まずは省エネから、それぞれにできる環境貢献

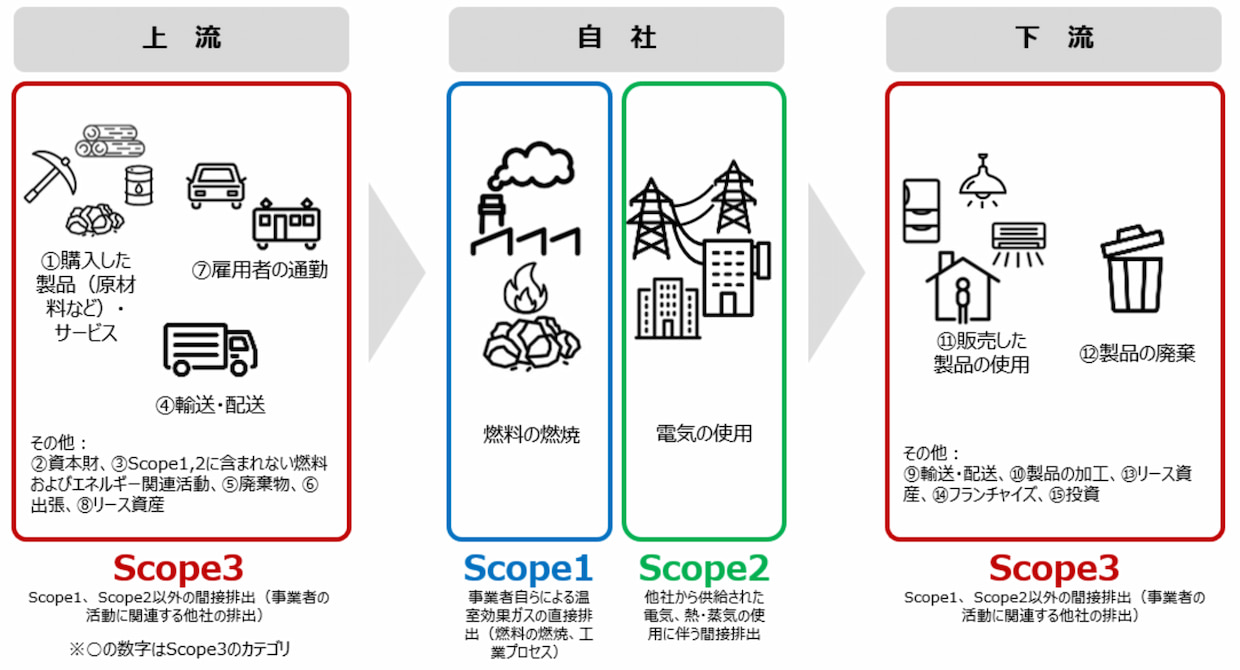

とはいえ、こうした取り組みは、まだ一部の大手や先進企業に限られているのが現状である。特に、日本の運送業の大半を占める中小零細事業者にとっては、EV車両の導入1つとっても、現実的な選択肢とは言い難い側面がある。加えて、自社だけではなく、サプライチェーン全体における炭素排出量の監視も、より精度の高い取り組みとしなくてはならない。車両コストや充電設備、運行ルートとの適合性といった課題は、中小はもちろん大企業でさえ単独で乗り越えられるものではない。

(出所:資源エネルギー庁)

だからといって、中小企業は脱炭素に取り組まなくてもよいという訳にはいかない。むしろ、取り組み方を選び直すことで、中小こそが評価され、持続可能な経営につながる可能性もある。 例えば、燃料使用量やアイドリング時間の記録、配送ルートの最適化、エコドライブの徹底など、日常の運行管理から始められる取り組みは数多く、そのためのソリューション提案も活発である。

各国のエネルギー計画においても、環境対策の基盤となるのは、まず何よりも「省エネ」であることが、再確認されている。省エネを徹底するというスタートラインに立つことは、企業の規模を問わず可能である。

省エネからの改善は、燃費向上やコスト削減という実益と排出量削減を両立するものだ。本誌上半期の報道でも、庫内自動化を支えるWMS/WESの特集では、配送領域までの効率化、積み付け最適化などにも貢献する高度化の状況を紹介、環境対策へと還元される技術開発が進んでいることを確認した。荷主企業や元請けとの協議を通じて、共同配送や納品時間の調整といった運用の見直しも、今こそ協力して推進するチャンスでもある。

経済産業省の「物流パートナーシップ事業」担当者は、「物流革新を先導する荷主企業や大手物流事業者はもちろん、ぜひ中小事業者も自社取り組みをアピールする機会としてもらいたい。本事業のために新しい取り組みを始めていただく必要はなく、すでに複数事業者で1か月以上事業として実施されている取り組みであれば応募が可能。例えば、複数事業者が連携して、共同輸配送、帰り荷の確保、紙伝票のデジタル化、倉庫の共同利用、鉄道などへのモーダルシフトに取り組んだなど、取組内容に特別な制限はない」と呼びかけている。

これまでのそれぞれの取り組みの検証や、来年度以降の計画策定の準備として、こうした事業に応募し、評価を受けるといった活動も必要になってくるのではないか。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。