拠点・施設2025年も後半戦を迎えた。物流を取り巻く環境の変化も加速する。

本稿では、これまでの本誌LOGISTICS TODAYの上半期報道から業界動向を整理し、次なる展開に向けての理解や考察を深めていきたい。

ここでは、上半期の「物流施設市場」に関わる報道について総括する。

2025年上半期 物流不動産市場の概観

2025年上半期 物流不動産市場の概観

25年の物流不動産市場は、前年までの大量供給フェーズから一転、選別と調整の色合いを強めている。都市圏の空室率上昇や賃料の変動が報じられる一方で、関西圏の一部エリアでは賃料上昇も見られ、エリアや用途による需給の濃淡が鮮明になった。年初に懸念された「2024年問題」への対応も進み、物流拠点の再構築ニーズが顕在化したことから、施設の立地や機能に対する選別眼が一層問われる局面に入っている。

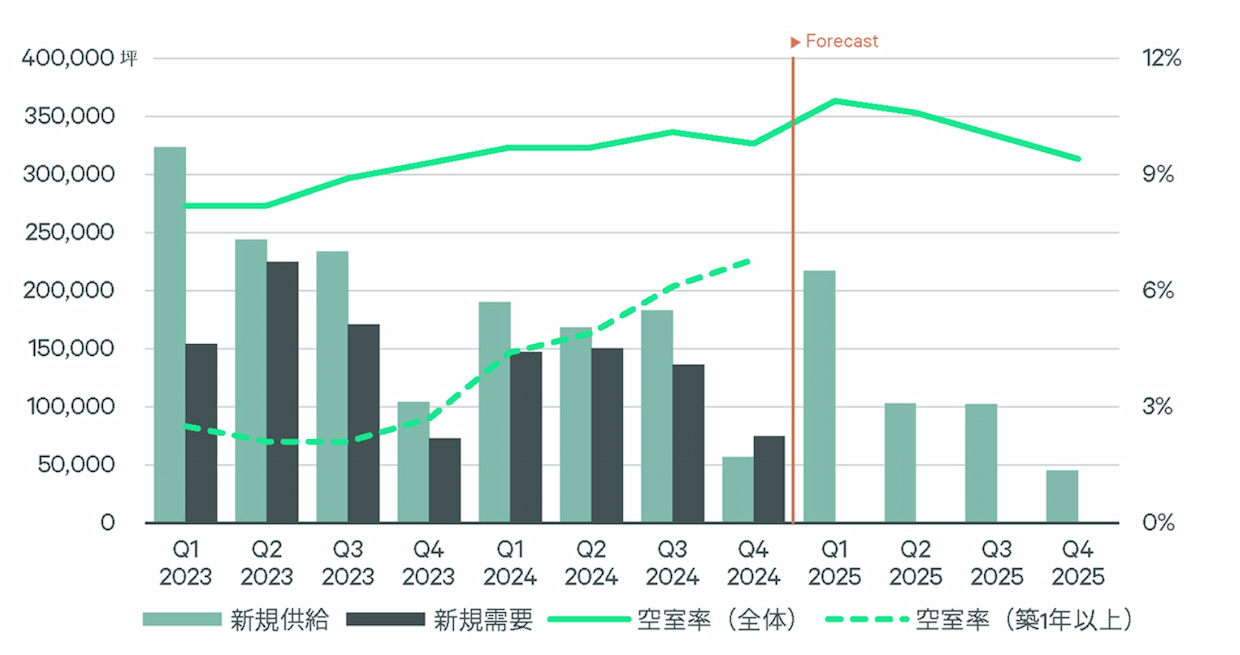

21年以降、EC(電子商取引)市場の拡大に伴う物流需要の増加に対応して、首都圏を中心に物流施設の供給が相次いだ。コロナ禍の巣ごもり需要もラストワンマイル配送を後押しし、新規施設供給面積は、23年にピークを迎えた形だ。ジョーンズ・ラング・ラサール(JLL、東京都千代田区)が発表した調査では、国内の商用不動産投資が23年に5兆2700億円と、9年ぶりに5兆円の大台を超えたと発表している。

一方、大量の新規投入に伴い、首都圏の空室率も同じくピークを迎えている。首都圏をエリア別に見てみると、外環道エリアでは、比較的空室率の上昇が緩やかなのに対して、圏央道エリアでは高い上昇率が見られ、リーシングも長期化。より都心に近いエリアと、そうでないエリアとの需給動向により、空室率の推移も2極化傾向にある。

もっとも、今後は供給も落ち着く傾向にあることから、空室率も一定の水準で落ち着き、低下する局面に入ると予想されている。国内外の投資家にとって、物流施設は引き続き投資対象としての魅力を維持しており、サプライチェーンの再構築に伴う物流需要の変化なども、物流施設を重要な資産と見なす要素となっている。

一方、関西圏では4月時点で賃料が前年同月比3.5%上昇するなど、局地的な需給の強さも見られる。シービーアールイー(CBRE、同)のレポートでも、都市圏の空室率が一部低下に転じており、物流不動産市場は一様ではない成熟過程にあることがうかがえる。

「2024年問題」対応型施設の進化

「2024年問題」対応型施設の進化

トラックドライバーの労働規制強化を背景に、物流拠点の機能には変化が求められている。分散拠点、ラストワンマイル対応、運用効率化など、施設選びの基準は「大きさ」や「新しさ」だけではなくなっている。

▲「Landport横浜杉田」内に設置された自動倉庫

象徴的な事例が、野村不動産とIHIが協業した「Landport横浜杉田」だ。ここでは、自動倉庫をシェアリング方式で提供する実験的な取り組みが始動。従来型の専有利用とは異なり、複数テナントによる共用利用により、スペースの効率運用と柔軟な荷さばきが可能になっている。

都市型施設として注目された「プロロジスアーバン東京錦糸町1」も、配送効率を高めるラストワンマイル対応型の拠点だ。都心駅から徒歩圏内という立地を生かし、自転車配送やEV(電気自動車)対応など都市内配送に配慮した設計で、ECの即配ニーズに応えるだけではなく、研究開発、サービスパーツ保管まで多様なニーズに対応する多機能ビジネス拠点として、新たな都市型物流施設モデルの一例となっている。

▲「MFIP海老名」完成イメージ(出所:三井不動産)

また、環境配慮型開発の象徴として三井不動産「MFIP海老名&forest」の着工が挙げられる。共用部の構造材には、三井不動産グループが北海道美瑛町で保有する5000ヘクタールの森林から採取したトドマツ材を使用し、木造柱と木鋼ハイブリッド梁を採用することで、共用部は従来の鉄骨造と比較して建築時のCO2排出量を40%削減するという。ESGに配慮した次世代型施設づくりとともに、複数路線駅から徒歩圏内、建物の半分はオフィス、研究施設、ラボなどのマルチユーススペースとして構成されるなど、こちらも次世代型物流施設として26年6月末の完成を予定している。

施設開発も「戦略」の時代へ

施設開発も「戦略」の時代へ

こうした事例は、物流不動産が単なる「ハコ」から、サプライチェーン戦略そのものを支えるインフラへと進化していることを示している。物流効率化や環境貢献などの付加価値を生み出すと同時に、共同物流やシェアリングの拠点として機能し、施設の存在そのものが物流課題解決の提案となるような施設開発が加速する状況だ。物流デベロッパーにとってはその投資力を、中小企業やスタートアップなどが活用できるような仕組みを作ることなども重要な使命となる。

来年4月に向けてCLO(Chief Logistics Officer、物流統括管理者)体制の整備が進むなか、物流施設に求められるのは「どこに、誰が、なぜ必要としているか」という明確な企画力と対応力である。供給の踊り場に立つ状況だからこそ、高度な戦略と先見性、投資力を背景としたデベロッパーの「次の一手」が試されている。

続く中編では、エリア開発をキーワードに、上半期の動向を追ってみる。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。