ロジスティクス北海道新幹線の札幌延伸という悲願の陰で、縁の下の力持ちのはずの貨物輸送が立ち往生の危機に瀕している。延伸に伴い生じる、鉄道貨物輸送(海線=函館線、函館-長万部間)に関する諸課題の解決方策などについて検討を進めるため、国土交通省と北海道は「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議」を設置した。

この検討会で議論する課題を克服すれば、物流事業者にとって輸送コストの削減や輸送時間の短縮、環境負荷の軽減など多面的なメリットが期待できる。時間を有効活用し、財布と地球にも優しい、まさに現代のニーズにぴったりの解決策になるはずだ。特に、トラック運転手不足が深刻化するなか、鉄道貨物への転換は物流事業者の事業継続性確保の切り札として期待が高まる。

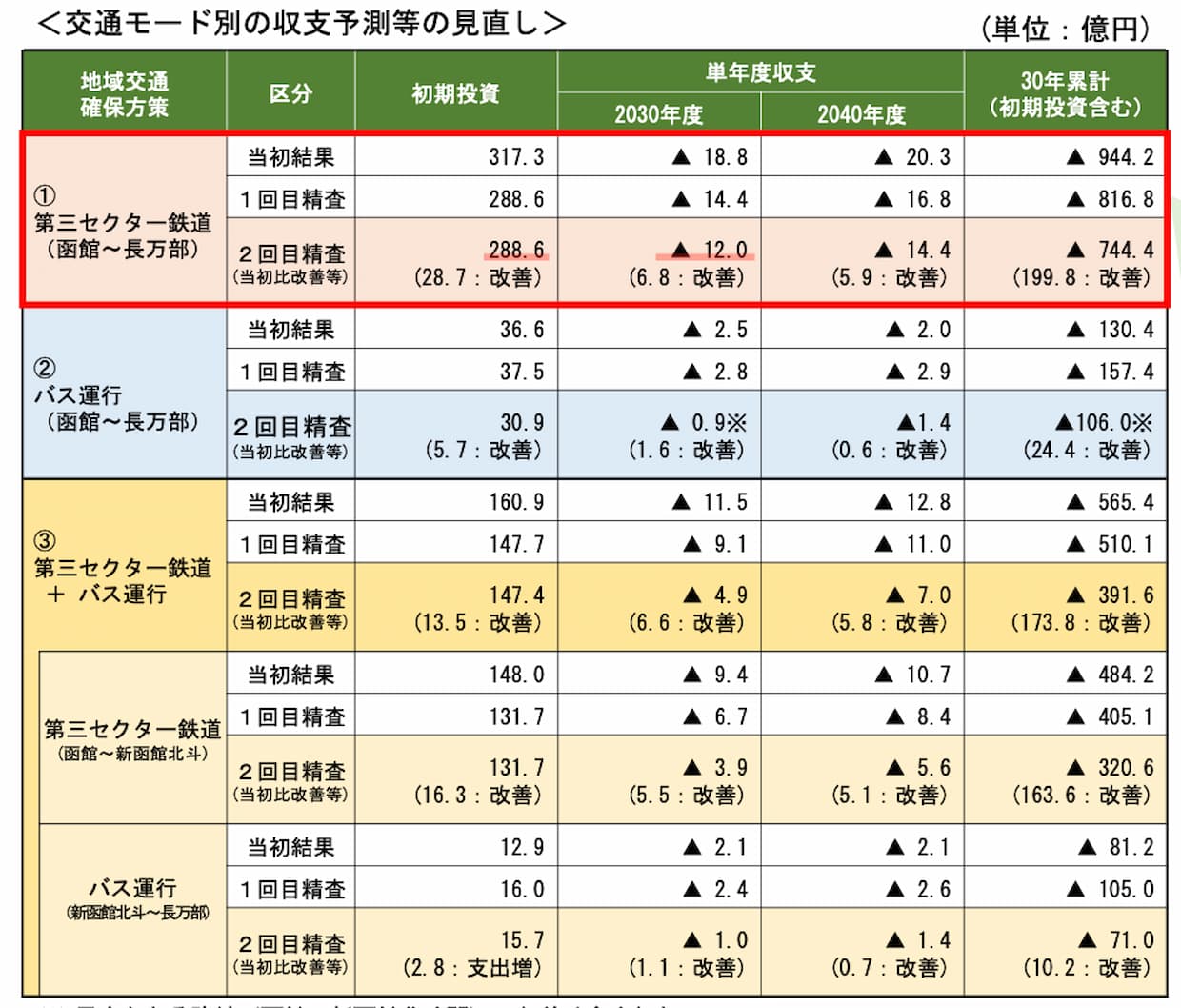

(出所:国土交通省)

貨物機能の維持が必要との方向性で異論なし

貨物機能の維持が必要との方向性で異論なし

検討会は「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議」として正式に発足した。座長には東京女子大学現代教養学部の二村真理子氏が就任し、学識経験者として北海道大学公共政策大学院の石井吉春氏、北海道大学大学院工学研究院の岸邦宏氏、東京海洋大学海洋工学部の兵藤哲朗氏が参画している。関係団体からは北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会、ホクレン農業協同組合連合会、北海道機械工業会、北海道消費者協会が参加し、鉄道事業者としてJR北海道とJR貨物が加わっている。

検討会の根本的な目的は、北海道と本州を結ぶ鉄道物流のあり方の検討にある。北海道新幹線札幌延伸に伴いJR北海道から経営分離する函館線(函館-長万部間、148キロ)について、貨物路線の維持に関する課題の検討が主眼だ。同区間は北海道と本州を結ぶ鉄道貨物が通る唯一のルート。廃止されると道産の農作物などの物流に大きな影響を及ぼす。そのため、鉄道貨物を存続させる方針が固まっている。

検討会では、少なくとも北海道新幹線の札幌延伸が開業する時点では、鉄道貨物の機能を確保することが必要だと明記した。出席者は貨物機能の維持が必要との考えで一致した。この方向性に異論はなかった。しかし、海線を維持する場合でも「解決する課題は多岐にわたり、かつ、関係者間の複雑な利害調整を要する」「段階を踏みながら、ハイレベルな意思決定が不可欠」との意見が挙がった。実現に向けては多くの困難が予想されている。

課題1:費用負担や運営体制の根幹に関わる鉄道保有主体の決定

課題1:費用負担や運営体制の根幹に関わる鉄道保有主体の決定

最も重要な課題の一つが、貨物輸送専用の鉄道の保有主体をどうするかだ。新幹線の並行在来線が貨物専用線として存続した例は過去にない。この保有主体の決定は、費用負担や運営体制の根幹に関わる。そのため、函館-長万部間の鉄道インフラを維持する費用負担のあり方が重要な課題だ。

148キロの路線を維持するには相当な費用が必要だ。その負担を国、北海道、関係自治体、鉄道事業者のどこがどの程度を担うのかという点で複雑な利害調整が必要となる。

課題2:旅客・貨物併用と異なる専門知識を持つ人材の確保

課題2:旅客・貨物併用と異なる専門知識を持つ人材の確保

鉄道の運営・保守に必要な人材の確保策も検討課題として挙がった。特に貨物専用線として運営する場合、従来の旅客・貨物併用とは異なる運営体制が必要とされ、専門的な知識と技能を持つ人材をいかに確保・育成するかが課題となる。第5回会合では、JR北海道とJR貨物が第三セクターなどの方式で貨物線を維持することになった場合、運行要員の確保などで協力が可能との考えを示した。

課題3:旅客輸送との関係整理

課題3:旅客輸送との関係整理

旅客輸送については北海道と沿線自治体の間で協議が進行中とした。仮に旅客輸送をとりやめた場合の課題として、前述の保有主体、費用負担、人材確保の問題がより複雑化するとの指摘があった。2023年7月の会合では新たに「国防」観点での言及があったことが注目されている。ロシアリスクの顕在化など不安定な国際情勢が続くなかで、国防や防災面からみた貨物鉄道機能の必要性という視点からも議論が始まった。

船舶などほかの輸送手段による代替は課題解決困難と結論

船舶などほかの輸送手段による代替は課題解決困難と結論

当初は24年度中に「中間取りまとめ」を示し、25年度中に「最終取りまとめ」を提示する予定だった。しかし、新幹線延伸自体が当初予定の30年度末から38年度以降と8年以上も大幅に遅れることになった。このため、有識者会議が費用負担のあり方なども含めた結論を出す時期は未定。並行在来線の経営分離時期もずれ込む状況にある。こうした遅れにより、検討課題はより複雑化し、長期的な視点での検討が必要となっている。

検討会は23年11月に第1回会合を開催し、これまでに6回の会合を重ねてきた。第2回(24年3月)では全国通運連盟、日本通運、ヤマト運輸、日本郵便からヒアリングを実施した。第3回(24年8月)ではホクレン農業協同組合連合会、日本甜菜製糖、雪印メグミルク、F-LINEからヒアリングした。第4回(24年11月)ではイオン北海道と北海道船主協会連合会から意見を聞いた。これまでの議論では鉄道を廃止し、船舶などの他の輸送手段で代替するには解決困難な課題が多くあるとした。同区間を維持する方向性に異論はなかった。

第5回会合(25年1月)では、北海道庁が主催する「北海道新幹線並行在来線対策協議会・渡島ブロック会議」での協議内容を報告した。さらに、JR北海道とJR貨物が運行に要する人員や費用、路線の維持管理の現状を説明した。第6回会合(25年7月)では、中間とりまとめ案について議論。この中間とりまとめでは、少なくとも北海道新幹線の札幌延伸が開業する時点では、鉄道貨物の機能を確保することが必要と明記した。出席者は貨物機能の維持が必要との考えで一致した。

26年3月までに最終的な結論をまとめる予定となっている。有識者会議は旅客輸送の方針なども踏まえて、最終報告をまとめたい考えを示している。最終的には、北海道と本州を結ぶ物流の大動脈としての機能を維持し、道内の物流システムの持続可能性を確保することを目標としている。

一本のレールの去就が、くもの巣のように張り巡らされた北の大地の交通網全体を揺さぶろうとしている。北海道の血管とも言うべき交通インフラの未来図を描く上で、この議論は避けて通れない試金石と言えるだろう。

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。