ロジスティクス物流が大きな変革期を迎えているなか、未来を見据えた政府主導の検討会が活発に議論を重ねている。夏休みはこれらの重要な政策動向を振り返り、理解を求める絶好の機会。今回は「自動運転インフラ検討会」を取り上げる。

◇

2024年問題に直面する物流業界のゲームチェンジャーとして期待される、トラックの自動運転。その社会実装を加速すべく、国土交通省、経済産業省などが主導する「自動運転インフラ検討会」の議論が本格化している。ドライバー不足という構造的課題の解決に向け、高速道路でのレベル4(特定条件下における完全自動運転)トラック実現は待ったなしの状況だ。25年3月から始まった新東名高速道路での大規模実証実験を皮切りに、官民一体で車両とインフラの協調による技術開発が急ピッチで進む。物流の景色を一変させるこの壮大な国家プロジェクトの現在地と、その先に見える未来を展望する。

物流危機解決の切り札、自動運転インフラ検討会発足

物流危機解決の切り札、自動運転インフラ検討会発足

日本の物流は今、深刻なドライバー不足と高齢化、そして働き方改革関連法適用による「2024年問題」という複合的な課題に直面している。このままでは30年度に輸送能力が34%不足するとの試算もあり、もはや従来の人手に頼ったオペレーションの延長線上では解決できない。この国家的課題に対する切り札として、政府が実現を急ぐのが自動運転技術の社会実装だ。特に、東京と名古屋を結ぶ大動脈・新東名高速道路でのレベル4自動運転トラックの実用化は、幹線輸送の無人化という物流革命の第一歩と位置づけられる。

この実現に向け、車両技術だけでなく、道路インフラ側からの支援のあり方を検討するため「自動運転インフラ検討会」が発足した。検討会では、自動運転車が安全かつ円滑に走行できるよう、高速道路の合流部での本線車両情報の提供(合流支援)や、落下物・工事規制といった前方の状況を事前に伝える「先読み情報」の提供、さらには自動運転車優先レーンの設置など、インフラ側で整備すべき支援策が議論の俎上に上がった。

東名で実証本格化、路車協調でレベル4の壁に挑む

東名で実証本格化、路車協調でレベル4の壁に挑む

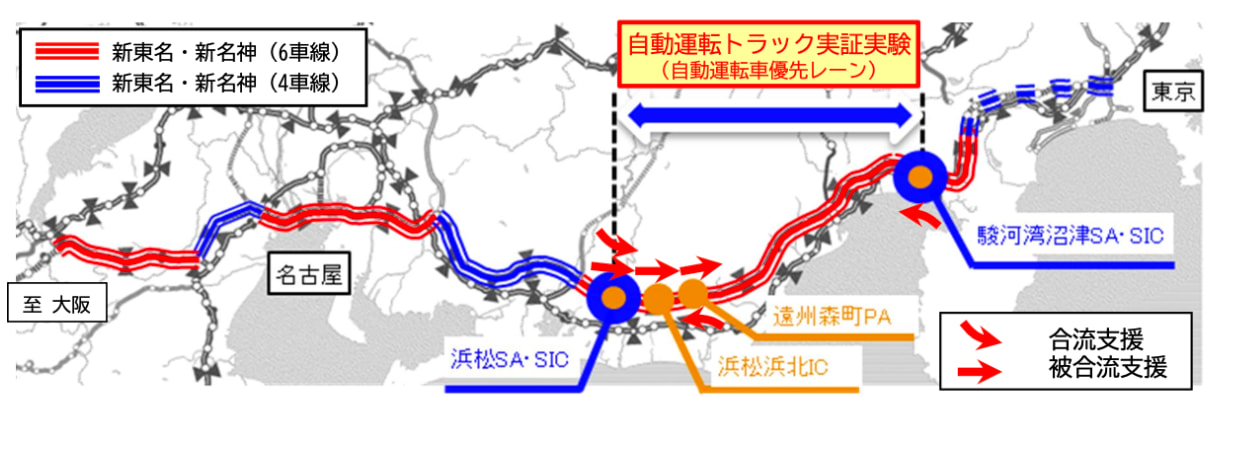

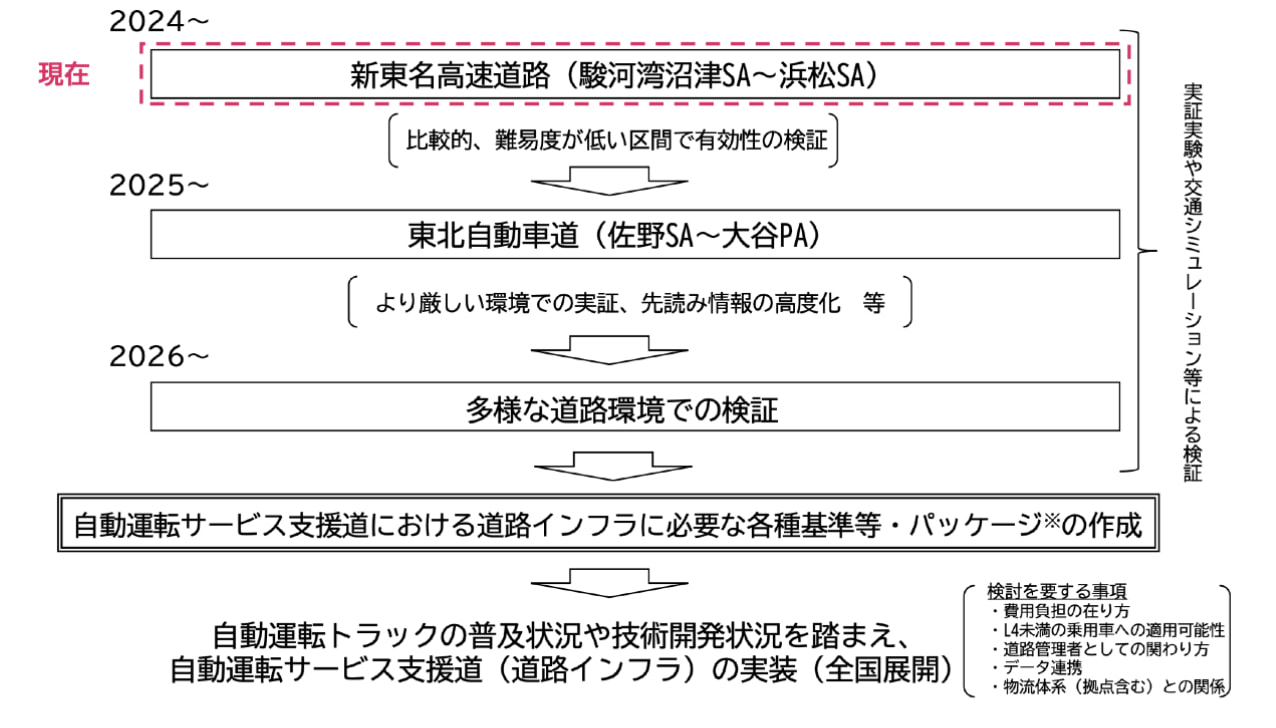

議論は今、具体的な実証フェーズへと移行している。25年3月から、新東名高速道路の駿河湾沼津SA(サービスエリア)から浜松SA間の100キロの区間で、深夜時間帯(22時から翌5時)に自動運転車優先レーンを設定した大規模な実証実験が始まった。この実験には公募で選定された、豊田通商を代表とするコンソーシアム(いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックスなどが参加)と、T2が参加し、実際のトラック車両を用いてインフラ協調の効果を検証する。

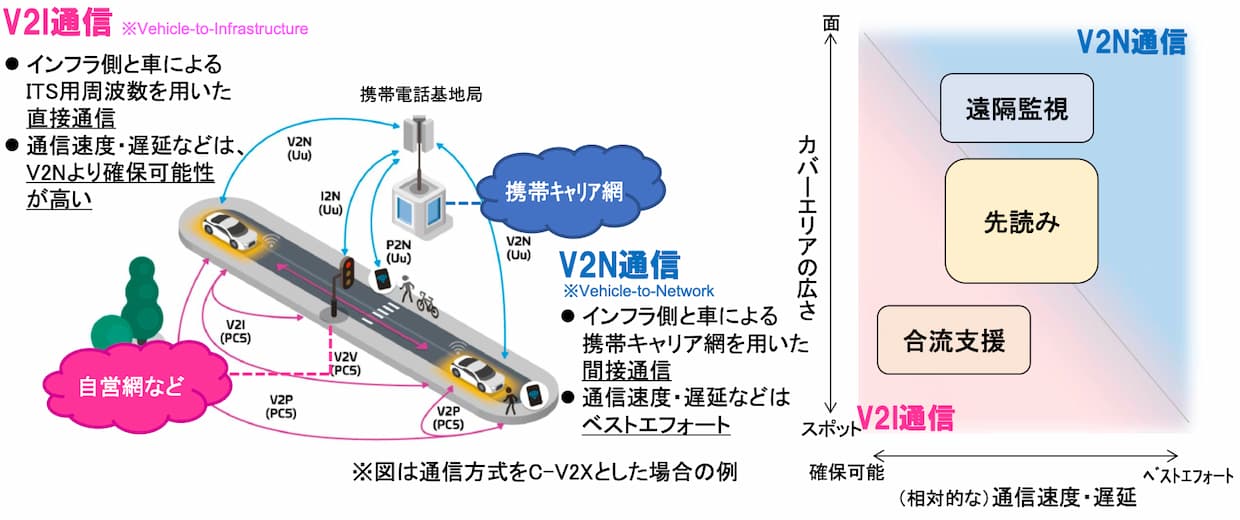

実験の核となるのが「路車協調システム」だ。SAやIC(インターチェンジ)の合流部手前に設置したセンサーで本線の車両を検知し、その情報を無線通信で自動運転トラックに提供することで、安全でスムーズな合流を支援する。また、落下物や工事規制といった情報を事前に提供し、手動介入なしでのリスク回避を可能にする「先読み情報提供」の検証も進む。これらの支援には、路側機と車両が直接通信するV2I(Vehicle-to-Infrastructure)通信や、携帯電話網を介するV2N(Vehicle-to-Network)通信といった情報通信技術が不可欠であり、総務省や警察庁も連携し、最適な通信方式や情報提供のルール作りを急いでいる。

AIの進化が前提に、インフラ連携は新たなステージへ

AIの進化が前提に、インフラ連携は新たなステージへ

新東名での実証で得られた知見は、今後の全国展開に向けた「パッケージ」として標準化される。次なるステップとして、より厳しい道路環境での実証を行うため、25年度以降には東北自動車道(佐野SA-大谷PA)への展開が計画されている。将来的には、物流ニーズを踏まえつつ、東北から九州までを結ぶ幹線網を「自動運転サービス支援道」として整備する構想だ。これが実現すれば、物流事業者は高速道路の大部分を無人運行し、ドライバーはSAやICに設けられる「切替拠点」で車両を受け渡すだけで済むようになり、働き方は劇的に変わる。

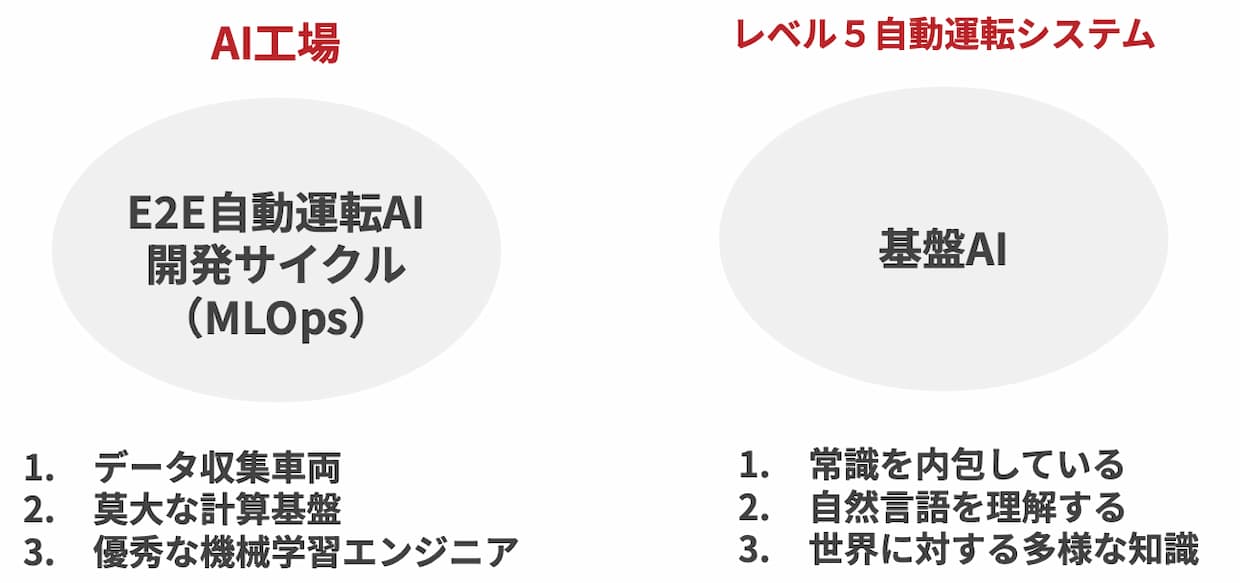

さらに未来を見据えれば、インフラ連携のあり方も進化する。近年、自動運転技術は、LIDAR(ライダー)などの高価なセンサーに頼らず、カメラ映像のみを基にAI(人工知能)が運転操作の全てを判断する「End-to-End AI」が主流になりつつある。この方式では、AIが人間の模範ドライバーのように運転するため、インフラ側からの過度な運転支援は不要になる。

むしろ、AIでは予測が難しい突発的な工事情報や事故情報、天候情報といった「確度の高いリアルタイム情報」の提供が、インフラの果たすべき重要な役割となる。自動運転車から収集される膨大な走行データを道路管理者が活用し、より安全な道路環境を整備するという、AIとインフラが相互に進化するエコシステムの構築が、物流革命の成否を分ける鍵となるだろう。

▲完全自動運転達成のための鍵(クリックで拡大、出所:国土交通省)

LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。

ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。